-

Innovationen für ambulante Pflege: HSBI-Forscher rüsten Bielefelder KogniHome mit Sensorik und KI auf

![]() Die Bielefelder Forschungswohnung „KogniHome“ wurde mit zusätzlichen Sensoren, leistungsfähigerer Software, einer innovativen Eingangstür und einer trainierten KI weiterentwickelt. Zwei Wissenschaftler der HSBI nutzen diese Technologien, um pflegebedürftigen Menschen ein längeres und sicheres Leben in ihrem Zuhause zu ermöglichen.

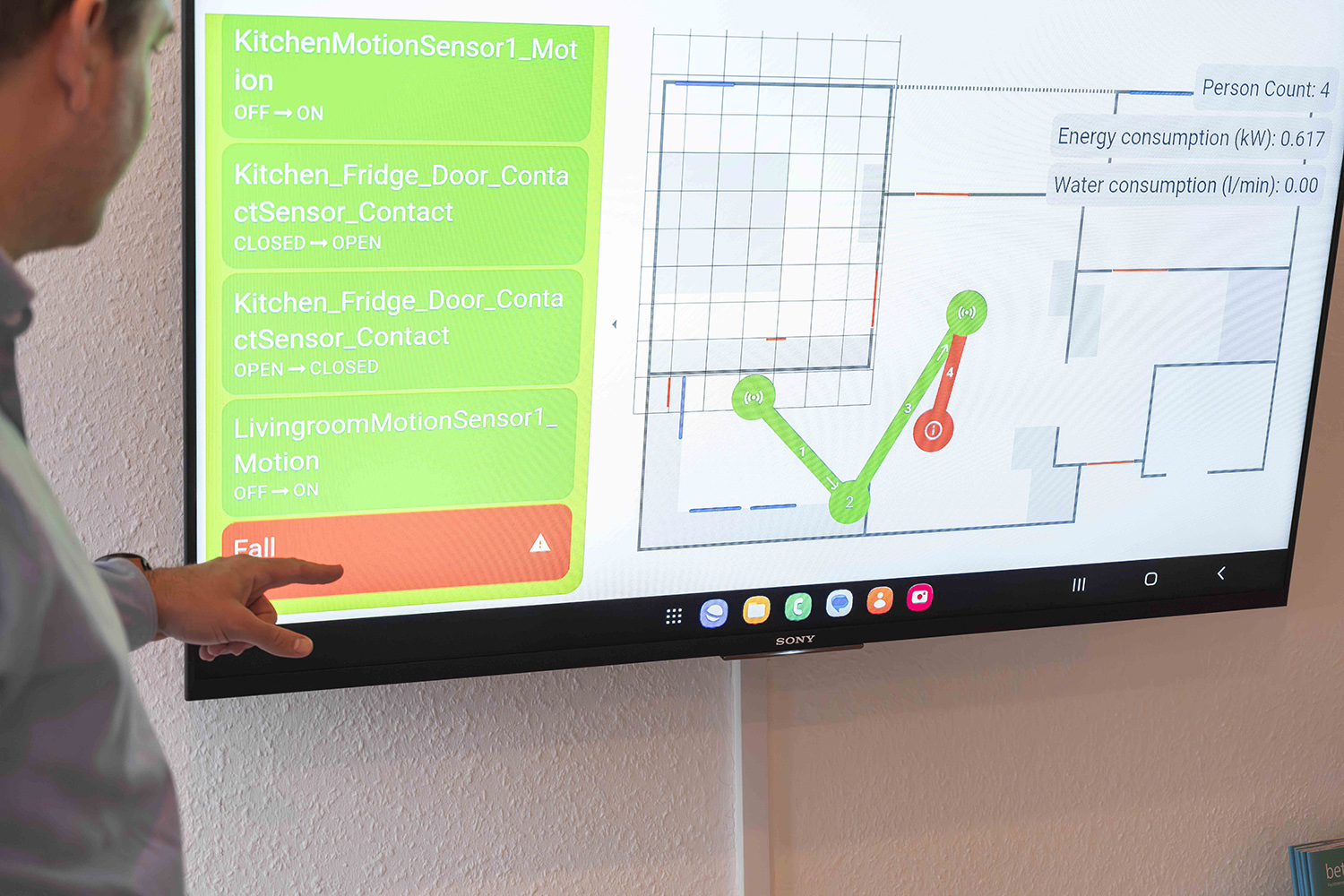

Die Bielefelder Forschungswohnung „KogniHome“ wurde mit zusätzlichen Sensoren, leistungsfähigerer Software, einer innovativen Eingangstür und einer trainierten KI weiterentwickelt. Zwei Wissenschaftler der HSBI nutzen diese Technologien, um pflegebedürftigen Menschen ein längeres und sicheres Leben in ihrem Zuhause zu ermöglichen.SHARLY („Smart Home Agent Really“) erfasst zahlreiche Aktivitäten im Bielefelder KogniHome, etwa das Öffnen des Kühlschranks, den Wasserverbrauch oder das Betreten eines Raums. Trotz der umfassenden Sensorik geht es den Forschenden im Stadtteil Bethel nicht um Überwachung, sondern um die Entwicklung unterstützender Technologien für pflegebedürftige Menschen: „Wir möchten vielmehr herausfinden, wie mithilfe von Künstlicher Intelligenz und einer vernetzten Wohnumgebung sichergestellt werden kann, das körperlich oder geistig beeinträchtigte Menschen so lang wie möglich selbstständig und sicher in ihren eigenen vier Wänden leben können“, so Prof. Dr. Thorsten Jungeblut.

Privatsphäre bleibt gewahrt, dennoch wird sichtbar, wie es jemandem geht – gut, mittel oder schlecht

Der Professor der Hochschule Bielefeld (HSBI) im Bereich Industrial Internet of Things arbeitet daran, pflegenden Angehörigen und Diensten per intelligenter Datenauswertung aus der Ferne Einblick in das Wohlbefinden betreuter Personen zu ermöglichen und frühzeitig Handlungsbedarf zu erkennen. „Stellen Sie sich vor, es gibt irgendwann einfach eine App, mit der Sie zum Beispiel über ein simples Ampelsystem erfahren, ob alles okay ist bei Ihren hochbetagten Eltern oder ob mittelfristig oder sofort Handlungsbedarf besteht“, skizziert Jungeblut die Perspektive seiner Arbeit. „Das wäre doch praktisch!“

Zum kritischen Punkt „Big Brother“ haben der Professor und sein Doktorand Justin Baudisch auch gleich einige Lösungen parat: „Bei einem einfachen Bewertungssystem mit den Unterteilungen gut, mittel, schlecht bleibt die Privatsphäre weitgehend gewahrt“, erläutert Baudisch. „Wir arbeiten ja nicht mit Kameras, sondern mit Sensoren, deren Daten vor Ort gesammelt und analysiert werden. Solche Sensoren haben keinen oder nur sehr begrenzten Personenbezug.“ Wenn dann doch mal Daten die geschützte Umgebung verlassen sollen – zum Beispiel, um die Wissenschaft weiterzubringen –, dann werden diese homomorph verschlüsselt, versichert Baudisch. „Das ist ein innovatives Verfahren, bei dem die individuelle inhaltliche Substanz der Daten erhalten bleibt, eine Zuordnung zu konkreten Personen aber unmöglich ist.“

Günstige Minimalsensorik steigert die Realisierungswahrscheinlichkeit des Systems

SHARLY ist eine fortschrittliche Softwareumgebung, die Jungeblut und Baudisch kontinuierlich weiterentwickeln. Auf einem Monitor im KogniHome zeigt das System diskret und schematisch an, was in der Wohnung geschieht. Legt sich eine Testperson auf den Badezimmerboden, erscheinen zwei blaue Vierecke auf dem Bildschirm und markieren den simulierten Sturz. Auch ein offenes Badezimmerfenster wird visualisiert. Bleibt die Situation über einen bestimmten Zeitraum unverändert, könnte das System automatisch Alarm auslösen und Rettungskräfte verständigen.

SHARLYs umfangreiche Datenerfassung hilft nicht nur in Notfällen: Das System sammelt und analysiert eine Vielzahl von Sensordaten, um typische Tagesabläufe zu erkennen. Bei Abweichungen kann es wertvolle Hinweise für Pflegende liefern. Die Auswertung umfasst Daten von Bewegungsmeldern, Lichtschaltern, Türen, Fenstern und intelligenten Haushaltsgeräten wie Kaffeemaschinen, Saugrobotern oder Waagen. Zusätzlich verarbeitet SHARLY Informationen von Smartmetern zu Heizung, Strom und Wasserverbrauch.

„Ein Vorteil unseres Ansatzes besteht darin, dass Minimalsensoren heute schon Standard sind für viele Gebäudeeinrichter, Bad- und Küchenhersteller“, so Jungeblut. „Das heißt die Technologie ist relativ kostengünstig und so besteht eine gute Chance, dass unser System mittelfristig, zum Beispiel in der ambulanten Pflege, eingesetzt wird.“ Das Team arbeitet bereits mit der Ambulanten Geriatrischen Rehabilitation Bielefeld GmbH an der Integration von Smart-Home-Sensorik in die häusliche Rehabilitation. In Brackwede können Interessierte in den Räumen der PVM GmbH verschiedene im KogniHome genutzte Sensortechnologien besichtigen und testen. Zudem haben Doktorand Baudisch und sein Professor eine Schnittstelle zu einer Pflegemanagement-Software entwickelt und beginnen nun mit ersten Tests.

Daten werden homomorph verschlüsselt, und dann startet das Training der KI bei yourAI in der HSBI

Doch braucht das System tatsächlich so viele Daten und warum registriert es selbst, ob der Küchenschrank gerade geöffnet wurde und ob die Kaffeemaschine läuft? „Ganz einfach“, erläutert Justin Baudisch, „nur so kriegen wir raus, welche Verhaltensmuster normal und damit unkritisch sind und welche eine Abweichung bedeuten, die womöglich auf ein Problem hindeuten.“ Damit das zuverlässig klappt, muss die Software allerdings viel lernen und Schritt für Schritt klüger werden. Hier kommt KI ins Spiel: Die Daten aus der vernetzten Wohnung werden, wie erwähnt, zunächst homomorph verschlüsselt und dann in die HSBI übertragen. Dort gibt es ein Rechnernetzwerk namens yourAI mit der Kapazität, große Datenmengen zu verarbeiten und KIs zu trainieren.

Das Training läuft so ab: Basierend auf aufeinanderfolgenden Ereignissen werden die Aktivitäten in der Wohnung erfasst und Handlungssequenzen gebildet. Diese finden in einer Graphstruktur Abbildung. Nach einer gewissen Zeit, in der immer wieder neue Sequenzen abgebildet wurden, können Abweichungen in der Struktur – also bisher unbekannte Sequenzen oder leichte Abweichungen von bekannten Sequenzen – als Anomalien erkannt werden. Baudisch: „Bei Abweichungen vom gewohnten, in der Vergangenheit gelernten Verhalten – wir sprechen von Anomalie – werden pflegende Angehörige, das Pflegepersonal oder auch ein Rettungsdienst informiert, um, wenn nötig, entsprechende Interventionen einzuleiten.“ Bei einer noch nicht hinreichend trainierten KI wäre falscher Alarm ziemlich wahrscheinlich. Zurzeit ist das Team deshalb unter anderem dabei, der KI den richtigen Umgang mit Trends beizubringen. Dabei geht es zum Beispiel und um die Berücksichtigung von Saisonalitäten wie Wochenenden und Jahreszeiten.

Arbeit im Kontext von demografischem Wandel und Arbeitskräftemangel im Pflegebereich

Viele Daten zu sammeln, zu analysieren und mittels KI zu klassifizieren, steigert also die Zuverlässigkeit des Systems. Große Datenmengen bringen aber noch einen weiteren Vorteil, berichtet Prof. Jungeblut: „Die langfristige Messung der Aktivität kann auch die Früherkennung und Diagnose von neurologischen Erkrankungen wie Demenz erleichtern.“ Eine weitere Krankheit, auf die eine Änderung der Aktivität in der Wohnung hindeuten könnte, ist Depression. Oder das System stellt fest, dass der Wasserverbrauch in der Toilette kontinuierlich gesunken ist: ein Indiz dafür, dass eine schleichende Dehydrierung der hilfebedürftigen Person im Gange ist – eine gefährliche Entwicklung, die typisch ist insbesondere für hochbetagte Menschen.

Selbstbestimmtes Leben zu Hause auch im hohem Alter ist ein wichtiges Ziel des Gesundheitswesens, findet Prof. Jungeblut, und so bilden die sogenannte „Überalterung“ der Gesellschaft bei gleichzeitigem Arbeitskräftemangel im Pflegebereich und inhaltlich wie zeitlich oft überforderten Angehörigen den Hintergrund seiner Arbeit und der seines Doktoranden. Im KogniHome finden sie dafür ideale Voraussetzungen vor. Die Forschungswohnung in Bethel, dem Stadtteil des Bielefelder Bezirks Gadderbaum, war 2014 als gemeinsames Projekt von 14 Partnern entstanden. Acht Millionen Euro ließ es sich das Bundesministerium für Bildung und Forschung kosten, um eine zukunftsträchtige Musterwohnung entstehen zu lassen, die selbstbestimmtes Wohnen von Menschen mit Beeinträchtigungen mithilfe technischer Assistenzsysteme ermöglichen sollte. Mittlerweile wird das durch und durch vernetzte und mit allerlei technischen Finessen ausgestattete Appartement – darunter neuerdings eine innovative Eingangstür, die von Rettungskräften mit einem von SHARLY gesendeten QR-Codes geöffnet werden kann – von einem Verein betrieben, in dem die wesentlichen Köpfe aus Gesundheit, Wirtschaft und Hochschulen Mitglied sind.

Insbesondere Letztere haben sich einiges vorgenommen: Um die Datenschutzherausforderungen beispielsweise künftig noch besser in den Griff zu bekommen und an dieser Stelle robust aufgestellt zu sein, möchte HSBI-Professor Jungeblut mittelfristig erreichen, dass die Daten nicht nur vor Ort gesammelt und dann anonymisiert weitergegeben werden, sondern dass auch die KI-Verarbeitung selbst lokal stattfindet. Diese sensornahe KI-basierte Vorverarbeitung in der Wohnung kann aber aufgrund begrenzter Rechenkapazitäten zusätzliche Schritte erforderlich machen. Ein sogenanntes Co-Design der Hardware vor Ort und der KI müsste erfolgen. Jungeblut: „Das versuchen wir gerade zu erreichen, indem wir zunächst Verfahren zur Reduktion der Modellkomplexität beispielsweise durch Quantisierung Approximation anwenden, also eine Vereinfachung, durch die sich der Rechenbedarf reduzieren lässt, ohne dass die Genauigkeit des KI-Modells darunter leidet.“ Es bleibt also spannend im KogniHome, „Big Brother“ allerdings bleibt in dieser Wohnung diskret und ist auch künftig auf die Wahrung der Privatsphäre bedacht.

Zur Pressemitteilung: https://www.hsbi.de/presse/pressemitteilungen/innovationen-fuer-ambulante-pflege-hsbi-forscher-ruesten-bielefelder-kognihome-mit-sensorik-und-ki-auf

Foto: Durch Minimalsensorik können exakte Bewegung im KogniHome erkannt, erfasst und dargestellt werden. (H. Hilpmann/HSBI)

-

Sicherer Weg, Patienten und Patientinnen zu identifizieren: Projekt „V-IDENT“ an der Hochschule Kempten gestartet

![]() Das BZPD – Bayerisches Zentrum Pflege Digital hat gemeinsam mit der cosinuss GmbH das Forschungsprojekt V-IDENT ins Leben gerufen. Ziel ist die sichere Identifikation von Patientinnen und Patienten anhand ihrer Vitaldaten. Unter der Leitung von Prof. Dr. Katja Bochtler wird eine KI entwickelt, die biometrische Muster in Daten wie Herzfrequenz und Blutvolumen erkennt. Das Projekt erhält im Rahmen des BayVFP-Programms der Förderlinie „Digitalisierung“ eine Förderung von etwa 173.300 Euro.

Das BZPD – Bayerisches Zentrum Pflege Digital hat gemeinsam mit der cosinuss GmbH das Forschungsprojekt V-IDENT ins Leben gerufen. Ziel ist die sichere Identifikation von Patientinnen und Patienten anhand ihrer Vitaldaten. Unter der Leitung von Prof. Dr. Katja Bochtler wird eine KI entwickelt, die biometrische Muster in Daten wie Herzfrequenz und Blutvolumen erkennt. Das Projekt erhält im Rahmen des BayVFP-Programms der Förderlinie „Digitalisierung“ eine Förderung von etwa 173.300 Euro.Risiken durch mobiles Erfassen von Vitaldaten

Vitaldaten wie Puls, Blutdruck, Temperatur und Blutsauerstoff lassen sich mobil per Monitoringgerät erfassen. Ein Beispiel sind Im-Ohr-Sensoren, die in Kliniken oder Rehaeinrichtungen genutzt werden. Allerdings besteht hierbei ein Verwechslungsrisiko: Trägt eine Person versehentlich den Sensor einer anderen, werden die Daten falsch zugeordnet. Zwar existieren bereits biometrische Identifikationsmethoden wie die Gesichtserkennung, doch diese sind durch technologische Entwicklungen und generative KI zunehmend unsicher. Deep Fakes können biometrische Systeme manipulieren und deren Erkennungsmechanismen umgehen.

Sicherheit der Patienten und Patientinnen im Fokus

V-IDENT verfolgt einen neuen Ansatz zur Identifizierung: direkt über die Im-Ohr-Sensoren. Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer KI-gestützten Lösung, die anhand optisch erfasster Vitaldaten eine eindeutige Identifikation ermöglicht. Da Vitalparameter individuell sind, eignen sie sich zur Authentifizierung. Im Gegensatz zu sichtbaren biometrischen Merkmalen sind sie schwerer zugänglich und bieten dadurch mehr Sicherheit vor Manipulation. Bislang existieren keine marktreifen Systeme zur sicheren Identifikation von Patienten anhand ihrer Vitaldaten – das soll V-IDENT ändern.

„Wir nutzen in dem Forschungsprojekt KI für eine präzise patientenindividuelle Zuordnung medizinischer Geräte und steigern damit die Patientensicherheit erheblich“, sagt Projektleiterin Prof. Dr. Katja Bochtler zu V-IDENT.

Die Projektdauer endet im Januar 2027. Projektpartner ist die cosinuss GmbH, die für die technische Umsetzung des Vorhabens verantwortlich ist und die bereits entwickelten Hard- und Softwarelösungen mitbringt. Die cosinuss GmbH setzt außerdem die KI-Methoden zur biometrischen Identifizierung um und integriert diese in die cosinuss Health Platform. Projektträger ist die VDI/VDE Innovation + Technik GmbH.

Zur Pressemitteilung: https://www.hs-kempten.de/hochschule/aktuelles/artikel/sicherer-weg-patienten-und-patientinnen-zu-identifizieren-1-1-3163

Foto: Beispielhafte Darstellung von Vitaldatenmonitoring, KI-generiert, Adobe Stock/Taufink

-

Pflegebezogene Mikroschulungen: Handlungsorientierte Patientenedukation in kleinen Wissensportionen

![]()

![]() Martin Schieron

Martin SchieronHogrefe, Göttingen 2024, 197 Seiten, 35,00 €, ISBN 978-3-456-85966-8

Edukation ist eine der Kernaufgaben der Pflege und gleichzeitig ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung von Gesundheit und Lebensqualität. Sie befähigt Patient:innen und Angehörige, aktiv an ihrem Genesungsprozess mitzuwirken, Risiken zu minimieren und Eigenverantwortung zu stärken. Trotz ihrer großen Bedeutung in Ausbildung und Lehre wird die Edukation in der Praxis oft unterschätzt oder nur unsystematisch umgesetzt. In seinem Buch Pflegebezogene Mikroschulungen widmet sich Martin Schieron der praxisnahen und strukturierten Gestaltung dieser Edukationsangebote in Form von Mikroschulungen. Schieron ist Diplom-Pflegewissenschaftler. Er verbindet 17 Jahre praktische Erfahrung in Krankenhäusern mit langjähriger Tätigkeit in Prävention und Wissenschaft. Seine intensive Auseinandersetzung mit edukativen Ansätzen, darunter die Entwicklung von Mikroschulungen, bildet die Grundlage für seine fundierte und praxisorientierte Betrachtung des Themas.

Der Begriff Mikroschulungen wurde Anfang der 2000er-Jahre von Angelika Zegelin geprägt und beschreibt kleine, präzise Schulungseinheiten, die von Pflegefachpersonen zur Wissensvermittlung genutzt werden. Mit dieser Publikation verfolgt Schieron das Ziel, Pflegefachpersonen zu befähigen, Mikroschulungen eigenständig zu entwickeln und umzusetzen. Er bietet eine aktualisierte, praxisnahe Anleitung, die theoretische Grundlagen mit praktischen Werkzeugen für eine qualitätsgesicherte Patientenedukation verbindet. Das Buch ist somit nicht nur ein Werkzeug zur Erstellung und Implementierung von Mikroschulungen, sondern bietet auch theoretische Grundlagen und praxisorientierte Hinweise.

Das Werk gliedert sich in zwei Teile: Der erste Teil fokussiert auf die Entwicklung und praktische Anwendung von Mikroschulungen. Leser:innen finden hier eine detaillierte Anleitung zur Erstellung von Schulungskonzepten, unterstützt durch praktische Beispiele, wie die „Mikroschulung Sturzvorbeugung“. Der zweite Teil bietet einen fundierten Überblick zu theoretischen Aspekten der Patienten- und Familienedukation sowie der Gestaltung von Schulungsmaterialien. Der Anhang bietet Vorlagen und eine Evaluation bestehender Konzepte, darunter die Mikroschulung „Sturzvorbeugung“ als praxisnahes Beispiel. Ergänzend stehen Materialien wie die Originalversion der ersten Mikroschulung zur „Subkutanen Injektion“ und deren Evaluation in einer Mediathek zum Download bereit, die Anregungen für eigene Entwicklungen liefern. Martin Schieron gelingt es, ein umfassendes Handbuch zu einem Thema vorzulegen, das bisher in der Pflegepraxis leider viel zu wenig Aufmerksamkeit erhält. Die klare Struktur des Buches und die Verfügbarkeit begleitender Materialien in einer Mediathek machen es für Pflegefachpersonen in der Patientenversorgung, aber auch für Mitarbeitende von Patienteninformationszentren oder einer Bildungseinrichtung zu einem wertvollen Werkzeug.

Neu und besonders praxisrelevant ist die detaillierte Darstellung der Erstellung von Mikroschulungen. Dies schließt die Anpassung an unterschiedliche Zielgruppen und Settings ein, was die Flexibilität und Vielseitigkeit des Ansatzes unterstreicht. Die Verbindung von Theorie und Praxis wird durch zahlreiche Beispiele und praxisnahe Hinweise unterstützt. Gleichzeitig bietet der theoretische Teil genügend Tiefe, um auch wissenschaftliche Ansprüche zu erfüllen.

Gestalterisch überzeugt das Buch durch seine Übersichtlichkeit und gut aufbereitete Grafiken, die komplexe Inhalte anschaulich vermitteln. Besonders nützlich ist die Mediathek mit Materialien, die sowohl für Anfänger:innen als auch erfahrene Pflegefachpersonen wertvolle Ressourcen bereithält.

Interessierte, die das Buch nutzen möchten, um Mikroschulungen für Kolleg:innen zu entwickeln und durchzuführen, werden feststellen, dass der Fokus ausschließlich auf der Schulung von Patient:innen und deren Zugehörigen liegt. Dabei werden gezielt deren spezifische Bedürfnisse und Anforderungen in den Mittelpunkt gestellt. Zudem wäre eine noch ausführlichere Darstellung von Erfahrungen aus der Implementierung in verschiedenen Pflegekontexten wünschenswert.

Pflegebezogene Mikroschulungen ist ein richtungsweisendes Buch für alle, die in der Pflege tätig sind und Patientenedukation aktiv gestalten möchten. Es bietet eine gelungene Mischung aus Theorie, Praxis und konkreten Werkzeugen, die direkt anwendbar sind. Insbesondere Pflegefachpersonen, die ihre pädagogischen Kompetenzen erweitern wollen, sowie Lehrende und Studierende der Pflegewissenschaft profitieren von dieser Publikation.

Mit seiner praxisorientierten Ausrichtung und der fundierten Weiterentwicklung eines bewährten Konzepts leistet Martin Schieron einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung und Professionalisierung der Pflege.

Eine Rezension von Johannes Wünscher, MSc.

-

Virtuelle Notfallversorgung für Pflegebedürftige in Hamburger Pflegeeinrichtungen

![]() Pflegebedürftige in stationären Pflegeeinrichtungen im Hamburger Süden können ab sofort von einer innovativen Notfallbetreuung profitieren: Bei nicht lebensbedrohlichen Notfällen bietet die Notaufnahme des Asklepios Klinikums Hamburg-Harburg eine telemedizinische Beratung für teilnehmende Pflegeeinrichtungen an, um passende Behandlungsmöglichkeiten zu ermitteln. Nach der Beratung übernehmen entweder speziell geschulte Pflegekräfte die Behandlung direkt vor Ort in der Einrichtung oder Asklepios organisiert eine ambulante Weiterbehandlung durch eine haus- oder fachärztliche Praxis. Grundlage dieses neuen Angebots ist ein Vertrag, den die AOK Rheinland/Hamburg, die IKK classic und die Techniker Krankenkasse (TK) mit dem Asklepios Klinikum Hamburg-Harburg sowie der Pflegeheimbetreiberin PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH abgeschlossen haben.

Pflegebedürftige in stationären Pflegeeinrichtungen im Hamburger Süden können ab sofort von einer innovativen Notfallbetreuung profitieren: Bei nicht lebensbedrohlichen Notfällen bietet die Notaufnahme des Asklepios Klinikums Hamburg-Harburg eine telemedizinische Beratung für teilnehmende Pflegeeinrichtungen an, um passende Behandlungsmöglichkeiten zu ermitteln. Nach der Beratung übernehmen entweder speziell geschulte Pflegekräfte die Behandlung direkt vor Ort in der Einrichtung oder Asklepios organisiert eine ambulante Weiterbehandlung durch eine haus- oder fachärztliche Praxis. Grundlage dieses neuen Angebots ist ein Vertrag, den die AOK Rheinland/Hamburg, die IKK classic und die Techniker Krankenkasse (TK) mit dem Asklepios Klinikum Hamburg-Harburg sowie der Pflegeheimbetreiberin PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH abgeschlossen haben.„Wir freuen uns, dass wir mit diesem neuen Vertrag die Notfallversorgung der Pflegebedürftigen in stationären Pflegeeinrichtungen erheblich verbessern können. Künftig werden pflegebedürftige Menschen bei nicht lebensbedrohlichen Notfällen nicht mehr unnötig in die Notaufnahme gefahren. Stattdessen werden sie, wenn möglich, vor Ort von geschulten Pflegerinnen oder Pflegern erstversorgt und danach zur Behandlung gezielt in die richtige Versorgung weitergeleitet. Bei Bedarf unterstützt Asklepios bei der Terminvereinbarung. Das ist ein riesiger Vorteil für alle Seiten – die Patientinnen und Patienten, die Pflegeeinrichtungen, aber auch die Notaufnahme, die entlastet wird”, sagt Maren Puttfarcken, Leiterin der TK-Landesvertretung Hamburg.

Matthias Mohrmann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der AOK Rheinland/Hamburg, ergänzt: „Die Altenpflege steht vor vielfältigen Herausforderungen. Eine bessere Vernetzung der ambulanten und stationären Versorgung von Pflegebedürftigen hilft dabei, intelligente Lösungen für diese Herausforderungen zu finden. Wenn Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Krankenkassen gemeinsam daran arbeiten, medizinische und pflegerische Kompetenzen zu bündeln und die Kommunikation zwischen allen an der Versorgung Beteiligten zu stärken, sind wir auf dem richtigen Weg.“

„Die Möglichkeit, ausgewählte medizinische Leistungen direkt vor Ort von speziell geschulten Pflegefachkräften unter Anleitung eines Notfallmediziners durchzuführen, ist ein echter Fortschritt und Gewinn für alle Beteiligten. Dank moderner Telemedizin lassen sich Notfälle präziser einschätzen und nicht lebensbedrohliche Situationen direkt in den stationären Pflegeeinrichtungen lösen. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch wertvolle Ressourcen“, sagt Kai Swoboda, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der IKK classic.

Virtuelle Übermittlung von Notfallinformationen an das Krankenhaus

Die Ärztinnen und Ärzte in der Notaufnahme erhalten alle relevanten Informationen von den Pflegekräften, um die individuelle Situation der Pflegebedürftigen sicher und präzise zu beurteilen. Die Pflegekräfte der teilnehmenden Einrichtungen werden dabei von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Notaufnahme intensiv geschult. Bei einem nicht lebensbedrohlichen Notfall übermitteln die Pflegekräfte mithilfe eines Diagnostik-Tools relevante Daten, wie Vitalparameter und Bildgebungen, in Echtzeit an die Notaufnahme. Daraufhin entscheiden die Experten im Krankenhaus gemeinsam mit der Pflegefachkraft, welche Behandlungsmaßnahmen erforderlich sind und koordinieren die weiteren Schritte.

„Bei Asklepios haben wir uns auf den Weg gemacht, systematisch Über-, Unter- und Fehlversorgung zu adressieren – wir nennen dies Value Based Health Care. Hier haben wir ältere, multimorbide Menschen, die aktuell unnötigerweise in die Notaufnahme transportiert werden, was für die Betroffenen extremen Stress bedeutet und Kosten für die Krankenkassen verursacht. Dies zu verhindern ist nicht nur medizinisch und ökonomisch, sondern vor allem ethisch richtig“, sagt PD Dr. Sara Sheikhzadeh, Vorständin und Chief Medical Officer (CMO) der Asklepios Kliniken Gruppe.

Mehr Kompetenzen für Pflegefachkräfte

Besondere Schulungen befähigen die Pflegefachkräfte dazu, bestimmte Maßnahmen selbstständig durchzuführen. „Die Pflegebedürftigen sowie die zuständigen Pflegekräfte der Einrichtung haben die Möglichkeit, ärztlichen Rat über das Telekonsil einzuholen. Auf Grundlage dieses Gespräches können anhand gezielter Fragen und erster Untersuchungen durch die Pflegekräfte unter Anleitung des Arztes Maßnahmen ergriffen und bestenfalls eine Einweisung ins Krankenhaus vermieden werden. Das ist ein großer Vorteil, weil die Pflegebedürftigen den Weg in die Klinik nicht auf sich nehmen müssen und lange Wartezeiten in der Notaufnahme verhindert werden. Zum anderen werden sie von Pflegekräften betreut, zu denen sie über die Zeit ein Vertrauensverhältnis aufbauen konnten. Gleichzeitig profitieren die Pflegefachkräfte vor Ort: Der administrative Aufwand reduziert sich, sie behalten die Steuerungskompetenz für die weitere Versorgung in der Hand, und sie werden in ihrer Professionalität gestärkt“, erklärt Geschäftsführerin Katja Lohmann, PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH. Darüber hinaus kann die Notaufnahme der Klinik die Versorgung mit kurzfristig notwendigen Medikamenten sicherstellen, wenn es erforderlich ist, oder kurzfristig einen Termin in Haus- oder Facharztpraxen organisieren.

Zur Pressemitteilung: https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuelles/meldungen/meldung/20250211-virtuelle-notfallversorgung-fuer-pflegebeduerftige-in-hamburger-pflegeeinrichtungen

Foto: Untersuchung per Telemedizin in der Pflegeeinrichtung (Pflegen & Wohnen Hamburg-Heimfeld) © Asklepios

-

FSW-Studie liefert Basis für Wiener Demenzstrategie: Stadt setzt auf ganzheitliche Versorgung und Teilhabe

![]() Derzeit leben in Wien etwa 30.000 Menschen mit Demenz – bis 2050 wird sich diese Zahl voraussichtlich verdoppeln. Um ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse von Betroffenen und ihren An- und Zugehörigen zu gewinnen, hat der Fonds Soziales Wien (FSW) eine umfassende Studie durchgeführt. Im Rahmen einer Pressekonferenz im FSW-Tageszentrum für Senior:innen präsentierten Sozialstadtrat Peter Hacker, FSW-Geschäftsführerin Susanne Winkler und die Senior:innenbeauftragte der Stadt Wien, Sabine Hofer-Gruber, zentrale Erkenntnisse und geplante Maßnahmen im Umgang mit Demenz.

Derzeit leben in Wien etwa 30.000 Menschen mit Demenz – bis 2050 wird sich diese Zahl voraussichtlich verdoppeln. Um ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse von Betroffenen und ihren An- und Zugehörigen zu gewinnen, hat der Fonds Soziales Wien (FSW) eine umfassende Studie durchgeführt. Im Rahmen einer Pressekonferenz im FSW-Tageszentrum für Senior:innen präsentierten Sozialstadtrat Peter Hacker, FSW-Geschäftsführerin Susanne Winkler und die Senior:innenbeauftragte der Stadt Wien, Sabine Hofer-Gruber, zentrale Erkenntnisse und geplante Maßnahmen im Umgang mit Demenz.Demenz gehört zur Lebensrealität vieler Menschen dazu, Tendenz steigend. Umso wichtiger ist, dass wir an allen Punkten im Sozialsystem ansetzen, um ein gutes Leben mit Demenz in Wien zu ermöglichen – sei es die gesundheitliche Versorgung, die Pflege, aber auch der öffentliche Raum und das Sozialleben. Wir haben schon viele Maßnahmen gesetzt und werden auch weiterhin konsequent daran arbeiten

, so Stadtrat Peter Hacker.Demenz bei allen Pflege- und Betreuungsangeboten mitgedacht

Demenz ist ein Querschnittsthema. Wir stehen mit vielen Organisationen in der Stadt im engen Austausch, aber auch darüber hinaus im Rahmen der Plattform Nationale Demenzstrategie

, erklärt FSW-Geschäftsführerin Susanne Winkler. In der Pflege und Betreuung versorgt der FSW gemeinsam mit 53 Partnerorganisationen rund 58.000 Kund:innen.Demenzielle Erkrankungen werden bei allen Angeboten der Pflege und Betreuung mitgedacht, da die Betroffenen häufig auch anderweitigen Pflegebedarf haben. Zusätzlich gibt es zielgerichtete, spezialisierte Angebote durch den FSW für an Demenz erkrankte Wiener:innen.

Sichtbar wird das unter anderem in den Tageszentren für Senior:innen: Alle berücksichtigen Demenz bei Betreuungsplänen und Aktivitäten, zwei spezialisieren sich darauf.Die Unterstützungsangebote des Fonds Soziales Wien (FSW) decken ein breites Spektrum ab – von ambulanter Pflege im eigenen Zuhause bis hin zur stationären Versorgung in Pflege- und Wohneinrichtungen. Laut der aktuellen Erhebung wünschen sich 69 % der befragten Wiener:innen im Falle einer leichten Demenzerkrankung, zu Hause versorgt zu werden, häufig durch Angehörige. In diesen frühen Phasen spielen mobile und teilstationäre Leistungen wie Hauskrankenpflege, Alltagsbegleitung, Tagesbetreuung sowie betreutes Wohnen eine zentrale Rolle. Bei fortgeschrittener Demenz sehen 59 % der Befragten die stationäre Pflegeeinrichtung als geeignete Betreuungsform. Der FSW stellt dafür Plätze in insgesamt 91 anerkannten Einrichtungen zur Verfügung.

Demenz-Diagnose häufig Zufallsbefund

Zahlreiche befragte Personen mit Demenz berichten, dass ihre Diagnose eher zufällig gestellt wurde – oft deshalb, weil erste Symptome als normale Alterserscheinungen gedeutet werden. Wird eine Demenz schließlich diagnostiziert, fällt es den Betroffenen häufig schwer, diese anzunehmen. Die individuelle Haltung zur Erkrankung beeinflusst maßgeblich, in welchem Umfang Informationen eingeholt und medizinisch-therapeutische Angebote genutzt werden. Auch An- und Zugehörige stehen vor großen Herausforderungen: Neben der emotionalen Belastung fühlen sie sich häufig auch organisatorisch überfordert. Ein zentrales Anliegen ist für viele daher, nicht nur pflegerische Kompetenzen zu erwerben, sondern auch den Umgang und die Kommunikation mit Menschen mit Demenz zu erlernen.

Wie bei jeder anderen Erkrankung ist auch bei Demenz eine frühe Diagnose sehr wichtig – dafür braucht es achtsames medizinisches Fachpersonal ebenso wie aufmerksame Angehörige. In der Betreuung spielen neben dem psychisch-somatischen Befund auch Fragen nach dem Wohnen, der Tagesstruktur und der bestmöglichen Unterstützung pflegender Angehöriger eine zentrale Rolle. Genau dieses Zusammenspiel bildet die Grundlage der Integrierten Versorgung Demenz (IVD) in Wien

, weiß Prim. Dr. Georg Psota, Chefarzt des PSD-Wien.Stigmatisierung, sozialer Rückzug und Sorge vor Belastung der Familie

Im Rahmen der Erhebung schildern Betroffene einen spürbaren Mangel an Empathie und erleben ihr Umfeld häufig als von „höflichem Desinteresse“ geprägt. Die Diagnose führt bei vielen zu sozialem Rückzug – teils aus eigener Initiative, da sie vermeiden möchten, anderen zur Last zu fallen. Diese Sorge teilen 82 % der Wiener:innen. Hinzu kommen weitere Ängste, insbesondere in Bezug auf potenzielle Persönlichkeitsveränderungen im Verlauf der Erkrankung.

Wichtig ist eine Sensibilisierung der Gesellschaft im Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen. Information und Bewusstseinsbildung helfen auch bei der Entstigmatisierung

, sagt Sabine Hofer-Gruber, Senior:innenbeauftragte der Stadt Wien. Gemeinsam mit ihrem Team Wien für Senior:innen im FSW sorgt sie für öffentliche Sichtbarkeit, unter anderem mit einem eigens produzierten Erklärfilm Demenz.Die Plattform Demenzfreundliches Wien vernetzt aktuell rund 100 Organisationen, Projekte, Bezirke und Einzelpersonen, die sich für mehr Demenzfreundlichkeit in der Stadt engagieren. In allen 23 Wiener Bezirken sind eigens benannte Demenz-Koordinator:innen tätig, die als zentrale Ansprechpersonen fungieren und lokale Maßnahmen koordinieren.Sabine Hofer-Gruber weiter:

Aktuell arbeiten wir an einer Erhebung und Analyse aller Angebote für Menschen mit Demenz in Wien und wollen diese gebündelt sichtbar und zugänglich machen. Das alles steht unter dem Dach der Wiener Demenzstrategie. Wir setzen Maßnahmen in vier definierten Handlungsfeldern: Bewusstseinsbildung, Teilhabe, Lebensorte und Unterstützungsangebote.

Weitere Informationen zur Studie: fsw.at/Befragungen und Studien/Pflege und Betreuung/Demenz

Informationen und Kontaktmöglichkeit Psychosoziale Dienste: psd-wien.at/gerontopsychiatrisches-zentrum

Zur Pressemitteilung: https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20250409_OTS0156/demenzfreundliche-stadt-fsw-mit-breitem-unterstuetzungsangebot-bei-demenz

Foto: v.l.n.r.: Prim. Dr. Georg Psota (Chefarzt des PSD-Wien), Sabine Hofer-Gruber (Senior:innenbeauftragte der Stadt Wien), Susanne Winkler (Geschäftsführerin des Fonds Soziales Wien), Marcus Franz (Bezirksvorsteher Favoriten), Peter Hacker (Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport), Fotograf:in: Gregor Mohar, Fotocredit: Fonds Soziales Wien

-

Projekt iDEM: Empowerment für pflegende Zugehörige von Menschen mit Demenz

![]() Das Projekt iDEM-Support, unter der Konsortialführung von Prof. Dr. Ina Otte, Leiterin der Abteilung für Versorgungsforschung der Ruhr-Universität Bochum, hat das Ziel, pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz zu unterstützen und zu empowern. Rund 84 Prozent der Menschen mit Demenz weltweit leben zu Hause und sind auf die Hilfe von Familie oder Freund*innen angewiesen. Diese pflegenden Zugehörigen sind häufig mit erheblichen Belastungen und Stressfaktoren konfrontiert. iDEM-Support setzt an diesem Punkt an und bietet den pflegenden Personen gezielte Hilfe und Unterstützung, um ihre Aufgaben besser bewältigen zu können. „Unser Ziel ist es, pflegende Zugehörige zu stärken, ihre Belastung durch die Pflege zu verringern und so auch die langfristige Pflege der Menschen mit Demenz zu Hause zu sichern“, erklärt Amelie Meibeck vom Projektteam.

Das Projekt iDEM-Support, unter der Konsortialführung von Prof. Dr. Ina Otte, Leiterin der Abteilung für Versorgungsforschung der Ruhr-Universität Bochum, hat das Ziel, pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz zu unterstützen und zu empowern. Rund 84 Prozent der Menschen mit Demenz weltweit leben zu Hause und sind auf die Hilfe von Familie oder Freund*innen angewiesen. Diese pflegenden Zugehörigen sind häufig mit erheblichen Belastungen und Stressfaktoren konfrontiert. iDEM-Support setzt an diesem Punkt an und bietet den pflegenden Personen gezielte Hilfe und Unterstützung, um ihre Aufgaben besser bewältigen zu können. „Unser Ziel ist es, pflegende Zugehörige zu stärken, ihre Belastung durch die Pflege zu verringern und so auch die langfristige Pflege der Menschen mit Demenz zu Hause zu sichern“, erklärt Amelie Meibeck vom Projektteam.Es fehlt an Zeit, Wissen, Geld

Wer eine zugehörige Person mit Demenz zu Hause pflegt, sieht sich häufig mit vielen Herausforderungen konfrontiert: Zusätzlich zur emotionalen Belastung fehlt es oft an Zeit, Wissen und Geld, und das Pflegemanagement ist viel Arbeit. „Zugehörige, die diese Aufgabe übernehmen, sind dadurch verschiedenen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt, unter anderem Depressionen, Angstzuständen, Bluthochdruck oder Verdauungs- und Atemproblemen“, erklärt Amelie Meibeck. Das im Januar 2025 gestartete Projekt möchte diesen Risiken entgegenwirken und die psychische Belastung der pflegenden Zugehörigen reduzieren, Wissen rund um das Thema Demenz und häusliche Pflege aufbauen und so gleichzeitig die Versorgungsqualität für die Betroffenen verbessern.

Austausch kann entlastend sein

Das digitale Unterstützungsangebot „iSupport“ bildet die Grundlage des Projekts iDEM-Support. Es wurde ursprünglich von der Weltgesundheitsorganisation entwickelt, um pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz zu unterstützen. Das Programm umfasst unter anderem Kompetenztrainings, soziale Unterstützung und Weiterbildungen. Im Rahmen des Projekts wird es nun erstmals an den deutschen Versorgungskontext angepasst, um den spezifischen Bedürfnissen pflegender Angehöriger in Deutschland gerecht zu werden. „Zusätzlich ergänzen wir das Programm um ein weiteres Modul zur Stärkung der digitalen Gesundheitskompetenz“, so Amelie Meibeck, „denn was man im Internet an Informationen findet, muss man verstehen, bewerten und anwenden können, sonst ist es nur eine weitere Quelle für Verunsicherung und emotionale Belastung“. „Auch erweitern wir die digitale Plattform um eine Funktion, die es pflegenden Zugehörigen von Menschen mit Demenz erlaubt, miteinander in direkten Kontakt zu treten und sich auszutauschen“, so Ina Otte. „Wir wissen, dass dieser Austausch unter Peers, also mit Personen in ähnlichen Situationen, enorm hilfreich und entlastend sein kann.“

Um die Plattform optimal an die Bedürfnisse der Zielgruppe anzupassen, plant das Forschungsteam, vorab 25 pflegende Angehörige zu interviewen. Ziel ist es, ihre Herausforderungen im häuslichen Pflegealltag zu ermitteln und ihre Erfahrungen mit der Nutzung digitaler Angebote zu erfassen. Darüber hinaus werden insgesamt 140 pflegende Angehörige gesucht, die das entwickelte Angebot später testen sollen, um die Wirkung der Plattform zu evaluieren.

Für beide Erhebungsphasen der Studie werden Teilnehmende gesucht. Sie können sich bei Amelie Meibeck telefonisch unter +49 234 32 17798 oder per Mail an

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. melden.Kooperationspartner

iDEM-Support wird gemeinsam mit der Juniorprofessur für Digital Health und dem Lehrstuhl für Didaktik und Bildungsforschung im Gesundheitswesen der Privaten Universität Witten/Herdecke gGmbH sowie dem technischen Produktentwicklungsunternehmen Ergosign GmbH durchgeführt. Zudem sind die Abteilung für Allgemeinmedizin und die Abteilung für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie der Ruhr-Universität Bochum beteiligt. Inhaltlich wird es zusätzlich durch die Kooperation mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft, dem Verein „Wir pflegen – Interessenvertretung und Selbsthilfe pflegender Angehöriger in Nordrhein-Westfalen e.V.“, als auch vom gemeinnützigen Unternehmen „Letzte Hilfe“ unterstützt. Finanziell wird das Projekt drei Jahre lang von dem Innovationsausschuss des Gemeinsamen Bundessausschusses mit rund 1,4 Millionen Euro gefördert (Förderkennzeichen 01VSF24033).

Zur Pressemitteilung: https://news.rub.de/presseinformationen/wissenschaft/2025-04-14-idem-support-empowerment-fuer-pflegende-zugehoerige-von-menschen-mit-demenz

Foto: stock.adobe.com - sebra

-

Expert*innen gesucht: Mitarbeit an DNQP-Expertenstandard für Delirpflege

![]() Das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) sucht für die Entwicklung eines Expertenstandards zum Thema „Delir“ Expertinnen und Experten zur Mitarbeit in einer Expert*innenarbeitsgruppe. Diese wird unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Rebecca Palm von der Universität Oldenburg durchgeführt. Der Standard soll ein pflegerisches Qualitätsniveau beschreiben, das Einrichtungen dabei unterstützt, zielgruppen- und settingspezifische Vorgehensweisen für die Pflege und Betreuung von Menschen mit Delir zu entwickeln. Dabei werden auch Aspekte wie Prävention, Früherkennung und Frühbehandlung berücksichtigt.

Das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) sucht für die Entwicklung eines Expertenstandards zum Thema „Delir“ Expertinnen und Experten zur Mitarbeit in einer Expert*innenarbeitsgruppe. Diese wird unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Rebecca Palm von der Universität Oldenburg durchgeführt. Der Standard soll ein pflegerisches Qualitätsniveau beschreiben, das Einrichtungen dabei unterstützt, zielgruppen- und settingspezifische Vorgehensweisen für die Pflege und Betreuung von Menschen mit Delir zu entwickeln. Dabei werden auch Aspekte wie Prävention, Früherkennung und Frühbehandlung berücksichtigt.Gesucht werden Expertinnen und Experten aus der pflegerischen Praxis und/oder Wissenschaft aus allen pflegerischen Versorgungssettings. Die Arbeitsgruppe wird mit etwa 12 Mitgliedern besetzt und die Mitarbeit erfolgt ehrenamtlich. Reise- und Übernachtungskosten für die etwa vier- bis fünf ganztägigen Sitzungen werden erstattet. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine entsprechende Fachexpertise zum Thema, z.B. durch:

-

formale fachliche Qualifikation (z.B. themenrelevante Weiterbildung oder wissenschaftliche Qualifikation),

-

Mitwirkung an wissenschaftlichen Projekten zum Thema,

-

Mitwirkung an innovativen Praxisprojekten,

-

Fachveröffentlichungen oder Vorträge.

Von Vorteil sind zudem Kenntnisse zur Arbeit mit den Expertenstandards des DNQP und zur pflegerischen Qualitätsentwicklung. Bewerberinnen und Bewerber müssen ihre eigenen Interessen und Verbindungen zur Industrie oder zu Interessenverbänden offenlegen, um die wissenschaftliche und institutionelle Unabhängigkeit der Expertenstandards sicherzustellen.

Bewerbungen werden bis zum 15. Mai 2025 per E-Mail oder auf dem Postweg entgegengenommen an:

Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP)

Hochschule Osnabrück

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas Büscher

Postfach 19 40, 49009 Osnabrück

E-Mail:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

Internet: www.dnqp.de

Zur Pressemitteilung: https://www.dnqp.de/fileadmin/HSOS/Homepages/DNQP/Dateien/Pressemitteilungen/PM_DNQP25.04.14.pdf

Foto: stock.adobe.com - LIGHTFIELD STUDIOS

-

-

Demenz hat ein Geschlecht: Neues Forschungsprojekt beleuchtet Unterschiede in der Pflege bei Frauen und Männern

![]() Frauen sind nicht nur häufiger von Demenz betroffen als Männer, sondern erleben auch andere Krankheitsverläufe und gehen anders mit der Diagnose um. Diese geschlechtsspezifischen Unterschiede wirken sich direkt auf den Alltag und die Pflege aus. Hier setzt das Forschungsprojekt „ParGenDA“ an, das von der Universität Witten/Herdecke (UW/H) gemeinsam mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e. V. Selbsthilfe Demenz (DAlzG) durchgeführt wird. Ziel ist es, den tatsächlichen Unterstützungsbedarf von Betroffenen und Pflegenden zu ermitteln. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt.

Frauen sind nicht nur häufiger von Demenz betroffen als Männer, sondern erleben auch andere Krankheitsverläufe und gehen anders mit der Diagnose um. Diese geschlechtsspezifischen Unterschiede wirken sich direkt auf den Alltag und die Pflege aus. Hier setzt das Forschungsprojekt „ParGenDA“ an, das von der Universität Witten/Herdecke (UW/H) gemeinsam mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e. V. Selbsthilfe Demenz (DAlzG) durchgeführt wird. Ziel ist es, den tatsächlichen Unterstützungsbedarf von Betroffenen und Pflegenden zu ermitteln. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt.Forschung, die bei den Menschen ansetzt

Über einen Zeitraum von 18 Monaten erarbeiten Pflegewissenschaftler:innen der Universität Witten gemeinsam mit Menschen mit Demenz, pflegenden Angehörigen, deren Interessenvertretungen und Fachleuten zentrale Fragestellungen zu geschlechtsspezifischen Unterschieden, die bislang in Forschung und Versorgung wenig Beachtung fanden. Im Projektverlauf beantworten die Teilnehmenden einen Fragebogen, der Themen wie alltägliche Belastungen sowie emotionale und soziale Auswirkungen von Demenz abdeckt. Die Antworten werden mit bestehenden wissenschaftlichen Erkenntnissen verglichen. In einem abschließenden Workshop erstellen die Beteiligten eine Liste der zehn wichtigsten offenen Fragen zur gendersensiblen psychosozialen Unterstützung.

„Gendersensible Medizin als Stichwort und die Frage nach genderspezifischen Therapien sind inzwischen im Bewusstsein von Gesellschaft und Wissenschaft angekommen“, erklärt Prof. Dr. Margareta Halek von der UW/H. „Weniger klar ist der Bezug zur Pflege von Menschen mit Demenz: Es gibt Hinweise, dass Frauen häufiger depressive oder wahrnehmungsverändernde Symptome zeigen, Männer dagegen eher starke Unruhe.“

Auch die Pflege selbst stelle je nach Geschlecht unterschiedliche Anforderungen, so Halek weiter: „Meist übernehmen Frauen die Pflege von Menschen mit Demenz – als Ehefrauen, Töchter oder Schwiegertöchter. Psychosoziale Angebote sind entsprechend stärker auf Frauen ausgerichtet, während Männer als pflegende Angehörige wenig sichtbar sind. In der Pflegeforschung werden all diese Geschlechterdifferenzen bislang nicht hinreichend untersucht oder in Neuentwicklungen einbezogen. Entsprechend fehlen gendersensible Vorschläge für die Pflegepraxis.“

Agenda für Forschung und eine zielgenaue Gesundheitspolitik

Die im Projekt „ParGenDA“ erarbeiteten Forschungsfragen sollen gezielt in zukünftige Studien, Fördermaßnahmen und gesundheitspolitische Konzepte einfließen, um bestehende Versorgungslücken zu schließen. Langfristig trägt das Projekt dazu bei, geschlechtersensible Perspektiven in der Versorgung von Menschen mit Demenz stärker zu berücksichtigen – etwa durch Anpassungen in der Aus- und Weiterbildung von Gesundheitsfachkräften oder durch die Entwicklung neuer psychosozialer Unterstützungsangebote.

„Wir brauchen eine Forschung, die nah an der Lebensrealität von Betroffenen ist“, sagt Saskia Weiß, Geschäftsführerin der DAlzG. „Nur wer die richtigen Fragen stellt, kann auch die richtigen Antworten finden – und die Versorgung so optimieren, dass sie den Menschen wirklich hilft.“

Weitere Informationen: ParGenDA ist die Abkürzung für „Partnership zu geschlechtersensiblen psychosozialen Interventionen für Menschen mit Demenz und ihre pflegenden Angehörigen“. Das auf 18 Monate angelegte Forschungsprojekt wird vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert und von der Universität Witten/Herdecke koordiniert. Projektpartner ist die Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V. Selbsthilfe Demenz. Eine Steuerungsgruppe aus Menschen mit Demenz, pflegenden Angehörigen, Fachkräften aus Pflege und Medizin sowie deren Interessenvertretungen begleitet den gesamten Prozess – von der Frageentwicklung bis zur Priorisierung.

Zur Pressemitteilung: https://www.uni-wh.de/demenz-hat-ein-geschlecht-neues-forschungsprojekt-beleuchtet-unterschiede-in-der-pflege-bei-frauen-und-maennern

Foto: stock.adobe.com - fidaolga

-

Weniger Papier, mehr Zeit: Neue App soll Pflegekräfte bei Wundversorgung entlasten

![]() An der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) entsteht derzeit eine neue Pflege-App, die Pflegefachkräfte bei der Dokumentation sowie der Behandlung chronischer Wunden effektiv unterstützen soll. Entwickelt wird die App in Zusammenarbeit mit den Unternehmen murimed GmbH & Co. KG und efleetcon GmbH.

An der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) entsteht derzeit eine neue Pflege-App, die Pflegefachkräfte bei der Dokumentation sowie der Behandlung chronischer Wunden effektiv unterstützen soll. Entwickelt wird die App in Zusammenarbeit mit den Unternehmen murimed GmbH & Co. KG und efleetcon GmbH.Chronische Wunden stellen Pflegekräfte in der ambulanten Versorgung häufig vor große Herausforderungen: Eine fachgerechte Beurteilung, Behandlung und Dokumentation sind entscheidend für den Heilungsprozess und erfordern sowohl Fachwissen als auch Zeit und eine lückenlose Nachverfolgung. Hier setzt das Projekt InnoWAL an – mit einer App, die Pflegefachkräfte gezielt durch künstliche Intelligenz unterstützt. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Fördermaßnahme „KMU-innovativ: Interaktive Technologien für Gesundheit und Lebensqualität“. Die Laufzeit beträgt drei Jahre. Mitte Juni fand der offizielle Projektauftakt mit einem Kick-off-Meeting aller Partner statt.

Hilfe bei der Wundversorgung – per App

Das innovative Wundassistenzsystem erweitert die Pflegepraxis digital: Über eine mobile App können chronische Wunden erfasst, analysiert und dokumentiert werden. KI-gestützte Algorithmen erkennen automatisch den Wundtyp und geben individuelle Behandlungsempfehlungen. Für eine genaue Erfassung der Wundmerkmale wird eine breitbandige Beleuchtung eingesetzt. Ergänzt wird das System durch Schulungsinhalte und eine strukturierte, rechtssichere Dokumentation, die eine einfache und sichere Anwendung im Pflegealltag gewährleisten sollen.

Innovatives System mit breitem Einsatzpotenzial

Das entwickelte Wundassistenzsystem zielt darauf ab, die ambulante Pflege zu entlasten und soll langfristig auch in anderen Bereichen des Gesundheitswesens zum Einsatz kommen. Darüber hinaus liefern die im Projekt gewonnenen Erkenntnisse und Technologien eine wichtige Basis für zukünftige Innovationen in der digitalen Wundversorgung.

Forschung, die in den Alltag passt

Das Projekt bringt praktische Pflegeexpertise, technologische Entwicklung und wissenschaftliche Forschung zusammen. Die murimed GmbH & Co. KG übernimmt die Projektkoordination und entwickelt Therapieempfehlungen, Schulungsmaterialien sowie ethische und rechtliche Begleitkonzepte. Die efleetcon GmbH ist für die technische Umsetzung zuständig, von der App-Entwicklung über die Integration der KI bis hin zum Datenschutz. Die Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ) arbeitet an einer multispektralen Beleuchtungslösung und passenden Bildverarbeitungsprozessen für eine präzise Wundanalyse auf mobilen Geräten. Gemeinsam mit efleetcon entwickelt sie außerdem KI-Algorithmen zur automatischen Klassifikation chronischer Wunden.

„Unser Ziel ist es, moderne Technologien so einzusetzen, dass sie im Pflegealltag wirklich helfen – einfach, zuverlässig und nah am Menschen. Künstliche Intelligenz soll nicht ersetzen, sondern entlasten“, sagt Alexander Kabardiadi-Virkovski, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Westsächsischen Hochschule Zwickau.

Wissenschaftliche Ansprechpartner:

Prof. Dr. rer. nat. habil. Peter Hartmann

Fakultät Physikalische Technik/ Informatik

Kornmarkt 1, 08056 Zwickau

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

Telefon +49 375 536-1538

Mobil +49 1522 9262090

Zur Pressemitteilung: https://www.fh-zwickau.de/hochschule/informationen/pressemitteilungen/details/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=9865&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c7034160d3290f2b7dbebd5a982cdf6a

Foto: Zur Entwicklung des KI-gestützten Wundassistenzsystems werden umfangreiche Bilddatensätze benötigt. Ein Wundphantom dient dabei exemplarisch der Veranschaulichung, Quelle: Amelie Pester, Copyright: Westsächsische Hochschule Zwickau

-

Pia Kling erhält bundesweiten Notfallpflegepreis 2025

![]() Die SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen gratulieren ihrer Mitarbeiterin Pia Kling herzlich zu einem besonderen Erfolg: Die 28-Jährige wurde mit dem ersten Platz beim bundesweiten Notfallpflegepreis 2025 der Deutschen Gesellschaft interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin (DGINA) ausgezeichnet. Der jährlich vergebene, mit 300 Euro dotierte Preis ehrt die besten Absolvent:innen der Notfallpflege-Weiterbildung in Deutschland und würdigt sowohl fachliche Exzellenz als auch herausragendes menschliches Engagement in der Notfallpflege.

Die SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen gratulieren ihrer Mitarbeiterin Pia Kling herzlich zu einem besonderen Erfolg: Die 28-Jährige wurde mit dem ersten Platz beim bundesweiten Notfallpflegepreis 2025 der Deutschen Gesellschaft interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin (DGINA) ausgezeichnet. Der jährlich vergebene, mit 300 Euro dotierte Preis ehrt die besten Absolvent:innen der Notfallpflege-Weiterbildung in Deutschland und würdigt sowohl fachliche Exzellenz als auch herausragendes menschliches Engagement in der Notfallpflege.Herausragende Abschlussarbeit überzeugt Jury

Pia Kling beeindruckte die Jury mit ihrer Abschlussarbeit zum Thema „LINE-Akronym – Strukturierte Versorgung von Borderline-Patient:innen in der Zentralen Notaufnahme“. Mit großer Sorgfalt und Engagement widmete sie sich im Rahmen ihrer Weiterbildung zur Notfallpflegerin einem hochaktuellen und sensiblen Thema. Ihre Arbeit wird bundesweit anerkannt und unterstreicht die Bedeutung strukturierter, zugleich empathischer Versorgungskonzepte – insbesondere in der oft herausfordernden Umgebung der Notaufnahme.

„Es war für mich völlig unerwartet, so geehrt zu werden. Ich hätte niemals gedacht, dass dieses Thema eine derart starke Resonanz hervorruft. Der Preis würdigt nicht nur meine fachliche Arbeit, sondern auch mein Engagement für eine menschlich zugewandte und gleichzeitig strukturierte Notfallpflege. Das motiviert mich sehr, weiterhin mein Bestes zu geben,“ freut sich Pia Kling.

Bedeutung des DGINA-Preises

Der Notfallpflegepreis der DGINA gilt als bedeutendste Auszeichnung für Pflegekräfte in der Notfallmedizin in Deutschland. Die Deutsche Gesellschaft interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin engagiert sich seit Jahren für die Anerkennung und Weiterentwicklung der Notfallpflege als eigenständige, hochqualifizierte Fachdisziplin. Mit dem Preis rückt sie innovative Ansätze, fachliche Exzellenz und patientenzentriertes Handeln in den Fokus – und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung und zur Weiterentwicklung der Notfallversorgung im gesamten Gesundheitswesen.

Engagement und Karriereweg

Pia Kling ist seit 2014 Teil des Teams der SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen und bringt seit 2017 ihre Expertise in der Zentralen Notaufnahme ein. Die Fachweiterbildung zur Notfallpflegerin hat sie erfolgreich abgeschlossen – mit theoretischem Unterricht an der Gesundheitsakademie Weingarten und praktischen Einsätzen im Rettungsdienst sowie auf verschiedenen Fachstationen. Derzeit bereitet sie sich auf die Weiterbildung zur Praxisanleiterin vor, um ihr Wissen künftig strukturiert an Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben.

„Mit dem Preis werden sowohl ihre fachliche Kompetenz als auch ihr Einsatz für eine patientenorientierte Versorgung gewürdigt“, betont Dr. Martin Mauch, Chefarzt der Zentralen Notaufnahme.

Zur Pressemitteilung: https://www.kliniken-sigmaringen.de/news/default-5332e78d61-1/default-77c1af49ed/

Foto: Ausgezeichnete Notfallpflegerin Pia Kling und Chefarzt Dr. med. Martin Mauch von der Zentralen Notaufnahme freuen sich über die Auszeichnung

-

Berufsstolz in der Pflege – Das Mutmachbuch

![]()

![]()

German Quernheim, Angelika Zegelin

Hogrefe Verlag, Bern, 3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 2025, 376 Seiten, 40,00 €, ISBN 978-3-456-86364-1

Wenn ein Fachbuch im Pflegebereich bereits in der dritten Auflage erscheint, lässt das auf eine gewisse Resonanz und Relevanz schließen. „Berufsstolz in der Pflege“ von German Quernheim und Angelika Zegelin ist jedoch mehr als eine Reaktion auf den Bedarf – es ist ein Angebot. Ein Angebot an all jene, die in der Pflege tätig sind, sei es als Auszubildende, Fachperson, Lehrende oder Führungskraft, sich dem eigenen Beruf (wieder) anzunähern – mit einer Haltung der Wertschätzung, Reflexion und Selbstermächtigung.

Schon die äußere Struktur des Buches deutet darauf hin, dass es sich nicht um ein klassisches Fachbuch handelt. Vielmehr entfaltet es sich wie ein thematisch gegliederter Wegbegleiter, dessen detailliertes Inhaltsverzeichnis nicht nur Orientierung bietet, sondern auch einlädt: zum Nachschlagen, zum Blättern, zum gezielten Vertiefen. Wer das Buch liest, wird es kaum linear lesen – es funktioniert vielmehr wie ein Lexikon, ein Inspirationskatalog oder ein Werkzeugkasten. Und das mit Absicht.

Zegelin und Quernheim gelingt es, ein breites Spektrum an Themen aufzugreifen, die in klassischen Pflegefachbüchern oft unterrepräsentiert sind: berufsethische Fragestellungen, politische Positionierung, Identitätsbildung, aber auch Empathie, Sinn, Mut und Selbstwertgefühl. Dieses Buch ist kein Fachbuch im engeren Sinne – es ist ein Arbeitsbuch, das Haltung stärkt und Handlungsvorschläge anbietet.

Die dritte Auflage wurde vollständig überarbeitet und um aktuelle Themen erweitert: Berufsstolz bei international ausgebildeten Pflegekräften, neue rechtliche Entwicklungen in Deutschland und Österreich sowie ein „Update-Kapitel“, das mit Zitaten und Einblicken aus der Praxis sehr lebendig gestaltet ist. Eine Landkarte zum Berufsstolz, neue Adressen und weiterführende Literatur runden die Aktualisierung ab und zeigen, dass dieses Buch nicht in der Theorie verharrt, sondern in der pflegerischen Realität verankert ist.

Bemerkenswert ist die Offenheit, mit der sich die Autor*innen auch an die Gesellschaft und Politik wenden. Berufsstolz ist in diesem Buch kein individueller Luxus, sondern eine kollektive Aufgabe – denn Pflege kann ihre Rolle im Gesundheitssystem nur dann voll entfalten, wenn Pflegende sich ihrer Bedeutung bewusst sind und wenn Rahmenbedingungen dies ermöglichen. Das Buch argumentiert auf Augenhöhe, differenziert und mit Blick auf gesamtgesellschaftliche Verantwortung.

Was das Buch besonders lesenswert macht, ist seine Fähigkeit, theoretische Reflexion und praktische Impulse zu verbinden. Zahlreiche Aufgaben, Fragen und Fallbeispiele fordern zur aktiven Auseinandersetzung auf – nicht als Pflichtprogramm, sondern als Einladung. Leser*innen können entscheiden, wie tief sie einsteigen möchten. Die Aufgaben sind praxisnah und geeignet für den Einsatz in Fort- und Weiterbildung oder im Unterricht. Gerade in der pflegepädagogischen Arbeit bietet das Buch eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten.

Die dargestellten Fallsituationen sind ein weiteres Highlight. Sie sind nicht nur illustrativ, sondern nehmen mehrere Seiten ein und erlauben es, sich wirklich in die Situationen hineinzudenken. Sie eignen sich hervorragend für Diskussionsanlässe in der Ausbildung, für Reflexionsphasen im Studium oder für Workshops mit Pflegeteams. Sie zeigen, wie vielschichtig berufliche Situationen sind – und wie Berufsstolz konkret gelebt (oder unterdrückt) werden kann.

Das Buch erhebt keinen Anspruch auf Neutralität – und das ist seine Stärke. Es ist ein Mutmachbuch, wie es im Titel steht. Es spricht aus einer Haltung heraus, die Pflege als zentrales gesellschaftliches Handlungsfeld ernst nimmt. Es will nicht objektiv distanziert analysieren, sondern berühren, motivieren, anregen. In dieser Hinsicht ist es ein sehr persönliches Buch – und lädt zur persönlichen Auseinandersetzung ein.

Dass es sich dennoch differenziert und theoretisch fundiert äußert, spricht für die Autor*innen. Beide sind in der Pflegewissenschaft und der beruflichen Bildung verwurzelt, was sich in der Tiefe der Themenwahl ebenso zeigt wie in der Sprache. Das Buch ist verständlich, aber nicht simpel. Es ist empathisch, aber nicht beliebig. Und es ist engagiert, ohne missionarisch zu sein.

Fazit:„Berufsstolz in der Pflege“ ist ein besonderes Buch. Es bietet keine schnellen Lösungen, aber viele gute Fragen. Es gibt keine fertigen Rezepte, aber zahlreiche Ideen, Impulse und ermutigende Beispiele. Wer in der Pflege arbeitet – ob am Bett, in der Lehre, in der Leitung oder auf pflegepolitischer Ebene – findet in diesem Buch einen kraftvollen Reflexionsraum. Und wer das Thema Berufsstolz bislang für weich, randständig oder entbehrlich hielt, wird hier eines Besseren belehrt. Eine klare Leseempfehlung für alle, die Pflege mit Haltung gestalten wollen.

Eine Rezension von Simon Ludwig-Pricha

-

Evaluationsbericht zum Verbundprojekt „Pflege:Zeit“ veröffentlicht

![]()

Mit dem Abschluss des INQA-Projekts „Pflege:Zeit – Organisationale Resilienz durch flexible Arbeitszeitgestaltung in der Pflege“ stehen nun die Ergebnisse der wissenschaftlichen Evaluation zur Verfügung. Untersucht wurde, wie Arbeitszeiten in der stationären Langzeitpflege so gestaltet werden können, dass sie lebensphasengerecht und bedürfnisorientiert sind, die Zufriedenheit der Mitarbeitenden steigern und zugleich die organisationale Resilienz der Einrichtungen stärken. Ziel war es, die Zuverlässigkeit, Transparenz und Flexibilität der Arbeitszeitgestaltung zu verbessern, Führung und Gesundheit als Stellschrauben für Resilienz zu nutzen und gleichzeitig die Versorgungsqualität sicherzustellen.

Im Praxispartner Altenheim Hardterbroich wurden drei offene Experimentierräume eingerichtet: 1. Mobiles Arbeiten, 2. Dienstplanung im Team und 3. Ausfallkonzepte. Ergänzend dazu fanden Workshops für Führungskräfte statt. Die externe Evaluation durch die DIP-GmbH untersuchte, ob sich die Zufriedenheit in Bezug auf Transparenz, Zuverlässigkeit und Flexibilität der Arbeitszeitgestaltung verändert und wie sich die organisationale Resilienz gemäß ISO-Norm 22316:2017 entwickelt. Hierfür wurden eine Basisbefragung (T0), eine Follow-Up-Befragung (T1) sowie drei begleitende Evaluationsworkshops durchgeführt.

Die Ergebnisse zeichnen ein positives Bild: Die meisten Indikatoren zur organisationalen Resilienz sowie die Zufriedenheitsfaktoren blieben auf hohem Niveau stabil, während sich vier Indikatoren sogar verbesserten. Im Ergebnisevaluationsworkshop bestätigten die Teilnehmenden diese Befunde, wiesen jedoch gleichzeitig auf bestehende Herausforderungen hin und betonten die Notwendigkeit, den begonnenen Weg konsequent fortzuführen.

„Partizipative Arbeitszeitgestaltung kann in der stationären Langzeitpflege funktionieren. Trotz zentraler Herausforderungen, z. B. vielfältiger Bedürfnisse bei der partizipativen Arbeitszeitgestaltung oder einer Vielzahl an heterogenen Sonderarbeitszeiten, blieben die Zufriedenheit und organisationale Resilienz stabil. Solche komplexen Maßnahmen können zunächst irritieren, insbesondere, wenn individuelle und kollektive Bedürfnisse sich nicht in Einklang bringen lassen, kann es mal „ruckeln“, so Johann-Moritz Hüsken, zuständig für die wissenschaftliche Evaluation bei der DIP-GmbH.

Insgesamt verdeutlicht das Projekt ein Spannungsfeld zwischen individueller Souveränität und kollektiver Solidarität. Flexible Arbeitszeitgestaltung verläuft nicht immer konfliktfrei, vor allem bei begrenzten Personalressourcen. Aus den gewonnenen Erkenntnissen lassen sich wertvolle Lehren ziehen: Die im Projekt entwickelten Konzepte und Erfahrungen sollten nun in weiteren Einrichtungen erprobt und kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Das Verbundprojekt wurde von Juni 2023 bis Mai 2025 gemeinsam von der MA&T Sell & Partner GmbH, dem Institut Arbeit und Technik der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen (IAT) sowie der Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach durchgeführt. Die Dienstleistung, Innovation, Pflegeforschung GmbH (DIP) übernahm im Rahmen des Experimentierraum-Projektverbunds „Pflege:Zeit“ die externe Evaluation. Gefördert wurde das Projekt durch die Initiative INQA des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und fachlich von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA begleitet). Weitere Details sind in der Abschlussveröffentlichung des Experimentierraum-Projektverbunds dokumentiert.

Die ausführliche Langfassung des Evaluationsberichts steht hier zum Download bereit:

Evaluationsbericht (Langfassung)

Zur Pressemitteilung: https://www.dip.de/evaluationsbericht-zum-verbundprojekt-pflegezeit-veroeffentlicht/

Foto: stock.adobe.com - Kurashova

-

Christine Vogler: Pflegefachlicher Kern muss gesichert werden

![]() Der Deutsche Bundestag hat kürzlich in erster Lesung die Gesetzentwürfe zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege sowie zur Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistenzausbildung beraten. Der Deutsche Pflegerat (DPR) bewertet beide Vorlagen als wichtige Impulse zur Stärkung der Pflegeberufe und spricht sich für eine entschlossene und zügige Umsetzung aus.

Der Deutsche Bundestag hat kürzlich in erster Lesung die Gesetzentwürfe zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege sowie zur Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistenzausbildung beraten. Der Deutsche Pflegerat (DPR) bewertet beide Vorlagen als wichtige Impulse zur Stärkung der Pflegeberufe und spricht sich für eine entschlossene und zügige Umsetzung aus.Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerats, zur Befugniserweiterung: „Mit dem Beginn der Beratungen im Bundestag beginnt der entscheidende erste Schritt, die Kompetenzen von Pflegefachpersonen endlich voll zu nutzen. Wichtig ist nun, dass der pflegefachliche Kern auf diesem Weg nicht verwässert wird. Pflegefachpersonen brauchen klare, verbindliche Befugnisse, um selbstständig und eigenverantwortlich handeln zu können. So wird die Gesundheitsversorgung gestärkt und der Beruf zukunftsfähig gemacht.

Dazu gehört auch, dass die maßgeblichen Organisationen der Pflegeberufe auf Bundesebene verbindlich einbezogen, echte Mitgestaltungs- und Mitwirkungsrechten erhalten und eine dauerhaft finanzierte, hauptamtliche Struktur bekommen.“Zur geplanten bundeseinheitlichen Pflegefachassistenzausbildung betont Vogler: „Die bundeseinheitliche Pflegefachassistenzausbildung beendet die 27-fachen zersplitterten Regelungen der Länder. Das ist ein echter Fortschritt für Qualität, Vergleichbarkeit und Berufsmobilität. Entscheidend wird jetzt die konkrete Umsetzung des Gesetzentwurfes mit seinen verlässlichen Standards und seiner konsequenten Durchlässigkeit hin zur dreijährigen Ausbildung im Parlament und dann in der Ausbildung und im Berufsalltag sein, damit die Pflegefachassistenz zum attraktiven Einstieg in den Pflegeberuf wird.“

Zur Pressemitteilung: https://deutscher-pflegerat.de/profession-staerken/pressemitteilungen/deutscher-pflegerat-bundestagsdebatte-zur-staerkung-der-pflegeberufe

Foto: Christine Vogler, Präsidentin Deutscher Pflegerat e.V., Bildrechte: Christine Vogler

-

Demenzpflege zu Hause: Neues Versorgungsmodell besteht Praxistest

![]() Pflegefachkräfte mit spezieller Zusatzqualifikation – sogenannte Dementia Care Manager – können die häusliche Versorgung von Menschen mit Demenz deutlich verbessern. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) in Zusammenarbeit mit Partnern aus Medizin und Gesundheitswesen. An der Untersuchung nahmen über 400 Menschen mit leichter bis mittelschwerer Demenz teil. Das Ergebnis: Die Betreuung durch Dementia Care Manager schloss Versorgungslücken deutlich wirksamer als die Standardversorgung und steigerte spürbar die Lebensqualität der Betroffenen.

Pflegefachkräfte mit spezieller Zusatzqualifikation – sogenannte Dementia Care Manager – können die häusliche Versorgung von Menschen mit Demenz deutlich verbessern. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) in Zusammenarbeit mit Partnern aus Medizin und Gesundheitswesen. An der Untersuchung nahmen über 400 Menschen mit leichter bis mittelschwerer Demenz teil. Das Ergebnis: Die Betreuung durch Dementia Care Manager schloss Versorgungslücken deutlich wirksamer als die Standardversorgung und steigerte spürbar die Lebensqualität der Betroffenen.Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), das höchste Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, empfiehlt die Einführung des Dementia Care Managements in die Regelversorgung. Entwickelt wurde das innovative Versorgungskonzept vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE).

Zu den Partnern des aktuellen Projekts zählen die Universitätsmedizin Greifswald, die Universitätsmedizin Rostock, die Techniker Krankenkasse, die AOK Nordost sowie mehrere regionale Ärzte- und Demenznetzwerke, darunter HaffNet Management GmbH, Demenz-Netzwerk Uckermark e.V., Gesundheitsnetz Frankfurt am Main eG (GNEF) und MEDIS Management GmbH.„Aufgrund der positiven Erfahrungen aus früheren Pilotprojekten wird das Dementia Care Management bereits von der medizinischen S3-Leitlinie für Demenzerkrankungen empfohlen. Zudem ist es Bestandteil der Nationalen Demenzstrategie“, erläutert Prof. Wolfgang Hoffmann, Versorgungsforscher am DZNE-Standort Rostock/Greifswald und Geschäftsführender Direktor des Instituts für „Community Medicine“ an der Universitätsmedizin Greifswald. „Das positive Votum aus dem G-BA gibt diesem Versorgungskonzept nun weiteren Rückenwind. Wir setzen uns sehr dafür ein, dass das Dementia Care Management in die Praxis kommt. Die Wirkung geht signifikant über die übliche Versorgung von Menschen mit Demenz hinaus. Außerdem stärkt das Dementia Care Management die Eigenverantwortung und Weiterentwicklung im Pflegeberuf und kann Hausärztinnen und Hausärzte wirksam entlasten.“

Die Universitätsmedizin Rostock – vertreten durch das Institut für Allgemeinmedizin – spielte eine zentrale Rolle im Bereich Schulung und Ausbildung. Im Mittelpunkt stand dabei die Entwicklung praxisorientierter Lehrfilme in Kombination mit einem begleitenden Kurzlehrbuch, das eigens verfasst wurde, um die kommunikativen Kompetenzen der Dementia Care Manager gezielt zu fördern und zu stärken.

„Uns war wichtig, die oft komplexe Kommunikation mit Menschen mit Demenz greifbar zu machen und Lehrmaterial zu schaffen, das sowohl fundiert als auch direkt in der Praxis anwendbar ist“, erklärt Dr. Anja Wollny, stellvertretende Leiterin des Instituts für Allgemeinmedizin an der Universitätsmedizin Rostock. „Mit den Lehrfilmen und dem Kurzlehrbuch geben wir den Fachkräften Werkzeuge an die Hand, um empathisch, zielgerichtet und professionell zu kommunizieren – eine Grundvoraussetzung für eine gelingende Versorgung.“

„Das Dementia Care Management zeigt, wie wir durch Innovationen das Leben von Menschen mit Demenz und ihren Familien verbessern können. Entscheidend ist dabei, dass Pflegepersonen mit erweiterten Kompetenzen eigenverantwortlich handeln und die verschiedenen Versorgungsbereiche miteinander verzahnen. Das entlastet die Hausärztinnen und Hausärzte. Außerdem sorgt es für mehr Qualität und Kontinuität in der häuslichen Betreuung“, betont Manon Austenat-Wied, Leiterin der TK-Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern.

„Als Krankenkasse verstehen wir uns als aktive Gestalterin der Versorgung. Innovationsfondsprojekte sind für uns eine wichtige Möglichkeit, unabhängig von finanziellen und rechtlichen Zwängen neue Versorgungsformen zu erproben und ihre Wirkung zu prüfen“, erläutert Waldemar Wiets, Leiter des Bereiches Gesundheitslandschaft bei der AOK Nordost. „Im Projekt InDePendent hat sich gezeigt: Eine bedarfsgerechte, von qualifizierten Pflegefachkräften gesteuerte Versorgung verbessert die Unterstützung von Demenzerkrankten spürbar. Die Behandlung war für die Krankenkassen zwar teurer als die normale Versorgung. Aus der Evaluation geht aber auch hervor, dass die Patientinnen und Patienten ein Plus an Lebensqualität gewinnen. Das Projekt war damit ein wichtiger Schritt in Richtung einer zukunftsfähigen Versorgung. Die Ergebnisse der Evaluation und die im Verlauf entwickelten Module fließen in die Weiterentwicklung unserer Versorgungsangebote mit ein.“

Die aktuelle Studie „InDePendent“ wurde vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) über den Innovationsfonds gefördert. Die Ergebnisse wurden im internationalen Fachjournal Alzheimer’s & Dementia veröffentlicht.

Weitere Informationen:

https://innovationsfonds.g-ba.de/beschluesse/independent.353 Beschluss des Innovationsausschusses beim G-BA

https://www.dzne.de/aktuelles/pressemitteilungen/presse/demenz-neues-modell-der-... Hintergrund zum Dementia Care Management

Zur Pressemitteilung: https://www.dzne.de/aktuelles/pressemitteilungen/presse/demenz-neues-modell-der-haeuslichen-versorgung-bewaehrt-sich-im-praxistest/

Foto: Dementia Care Managerin beim Hausbesuch. Quelle: DZNE / Kurda

-

New Work im Krankenhaus – Shared Governance in der Pflegepraxis

![]()

![]()

Julia Mayer, Andres Ellermeyer, Laura Gerken, Maria Kitzmantel (Hrsg.)

Springer-Verlag, 2025, 211 Seiten, 34,99 €, ISBN 978-3-662-704-3 (eBook), ISBN 978-3-662-70409-7 (Softcover)

Das vorliegende Fachbuch zeigt die Umsetzbarkeit des „New Work" Ansatzes exemplarisch im TUM Klinikum Rechts der Isar. Konkret wird der Ansatz des „Shared Leadership" (gemeinsame Führung) und die daraus resultierende Organisationsstruktur der „Shared Governance" als gemeinschaftliche Führung, Verantwortung und Entscheidungsfindung dargestellt. Das Buch zeigt anhand eines Implementierungsprojektes in Form eines Traineeprogramms die Umsetzbarkeit der „Share Governance" in die klinische Pflegepraxis. Es handelt sich um Fach- und Sachbuch aus dem Bereich Management/Organisationsentwicklung mit hohem Praxisbezug.

Herausgeberinnen

Julia Mayer: Bachelor in „Managemnet und Expertsise im Pflege- und Gesundheitswesen", derzeit stellvertretende Pflegedirektorin am Universitätsklinikum Mannheim. Andrea Ellermeyer: MscN (Univ.), Pflegweissenschaftlerin, derzeit Leiterin der Stabsstelle Pflegewissenschaft am TUM Klinikum Rechts der Isar und Lehrbeauftragte für Pflegewissenschaft an der TU München. Laura Gerken: Bachelor Pflege, M.Sc. Pflegewissenschaften, derzeit APN (Advanced Practice Nurse), Pflegefachchliche Leitung in der Neurochirurgie am TUM Klinikum Rechts der Isar. Maria Kitzmantel: M.Sc.Neurokognitive Psychologie und M.A. In Pädagogik, Psychologie und Kinder- und Jugendpsychiatrie. Derzeit Organisationspsychologin der Pflegedirektion am TUM Klinikum Rehts der Isar.

Das Buch führt zu Beginn in die Bedeutung von „New Work" als innovativen Ansatz zur Fachkräftesicherung durch Kompetenzentwicklung im Pflegeberuf ein. Dabei wird die Bedeutung der Entwicklung von beruflichen Rollen in der Pflege als Erfolgsfaktor aufgezeigt, um die Attraktivität des Berufes zu steigern und zudem eine hochwertige Pflegequalität zu sichern. In diesem Kontext wird der Mehrwert der Organisationsentwicklung zur „Shared Governance" ausgeführt.

Der „Shared Governance" wird das Führungsverständnis von „New Work", dem „New Leadership" zu Grunde gelegt. Die Enthierarchisierung der Führung, als eines der bedeutendsten Merkmale von New Work", zeigt sich in der „Shared Governance" als gemeinsame Entscheidungsfindung, Führung und Teilen der Verantwortung durch Experten auf Augenhöhe.

Die Autorinnen arbeiten den Governance Ansatz mit den Säulen Personalmanagement, Qualitäts-, Risiko-und Chancenmanagement, Pflegepädagogik und Pflegewissenschaft heraus. In der klinischen Pflegepraxis durch die Etablierung von APN (Advanced Practice Nurse) in Zusammenarbeit mit Pflegeexpert*innen auf Stations- und Bereichsebene.

Anhand eines konkreten Entwicklungsprojektes – der Implementierung der „Shared Governance" (Shared-Governance-Traineepogramm) – werden Chancen und Herausforderungen praxisnah dargestellt. Die Evaluation nach drei Jahren resümiert den Mehrwert durch Implementierung des innovativen Ansatzes im Rahmen von „New Work". Konkret in der Zunahme von akademisierten Pflegekräften im klinischen Alltag, der Zunahme an Fachexpertise durch Weiterbildungen und akademische Laufbahnen bis hin zum Masterniveau – die Zunahme der Zufriedenheit und Loyalität kann sich nachweislich durch Abnahme von Krankheitstagen und geringerer Fluktuationsrate herleiten lassen.

Insbesondere in der Darstellung des Shared-Governance-Traineeprogramms als Entwicklungsprojekt am TUM Klinikum Rechts der Isar liegt der besondere Nutzen des Buches. Es belegt die Umsetzbarkeit von „New Work“ in der klinischen Pflege. Informativ wird die Leserschaft in das zugrunde liegende Mindset insbesondere dem partizipativem Führungsverständnis von „New Work“ eingeführt, Grafiken und Tabellen unterstützen die inhaltlichen Ausführungen.

Das Buch richtet sich an professionell Pflegende, die sich zum einen für aktuelle Führungsansätze und Organisationsentwicklung interessieren und/oder konkrete Umsetzungsmöglichkeiten des „New Work“ Ansatzes in der klinischen Pflege suchen.

Die, durch die Herausgeberinnen versprochenen Denkanstöße zur Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufes werden geliefert. Es wird verdeutlicht, wie durch gemeinsame Entscheidungsfindung, Empowerment und Zufriedenheit im Pflegeberuf gefördert wird.

Auf der Grundlage, des steigenden Bedarfs an Pflegefachkräften, steigenden fachlichen Anforderungen an den Beruf braucht es wachstumsförderliche Rahmenbedingungen und Engagement. Die Ausführungen zeigen, wie die Pflegeprofession selbst, aus der eigenen Expertise heraus, bei hohem Engagement, die Arbeitsbedingungen selbst positiv „mit“gestalten kann. Gleichermaßen appelliert das Buch an eine Führungskultur, die Wachstum und Organsiationsentwicklung bei gemeinsamer Entscheidungsfindung zulässt, Karrierewege durch Empowerment eröffnet und fördert.

Zusammenfassend handelt es sich um ein höchst informatives Fachbuch, welches die breite Leserschaft professionell Pflegender anspricht. Sowohl Führungskräfte und Expert*innen, welche sich für innovative Führungsansätze öffnen, als auch Pflegepraktiker*innen, die patientenzentriert und eigenverantwortlich arbeiten wollen.

„New Work“ wird seit dem niederländischen Modell „Buurtzorg“ seit 2006 in der Fachwelt vielfach diskutiert. Bisweilen gibt es noch zu wenig Praxisbeispiele, die aufzeigen, wie „New Work“ im klinischen Pflegebereich umgesetzt werden kann. Das vorliegende Buch nimmt sich dieser Lücke an und trägt zur weiteren Implementierung von „New Work“ im klinischen Pflegebereich bei. Das Konzept des Traineeprogramms überzeugt durch die Berücksichtigung von besonderen Rahmenbedingungen im Pflegesektor, welche Implementierungsvorhaben, insbesondere aufgrund knapper Personalressourcen, erschweren. So zeigen die Autorinnen auf, wie auch bei erschwerten Bedingungen die Umsetzung gelingen kann. Das Traineeprogramm wird in den Stellenplan integriert und es wird die Umsetzbarkeit bei etwaigen Personalausfällen berücksichtigt. Durch die Darstellung „kleiner Interventionen“ wie beispielsweise das

„One-Minute-Wonder“ und die Implementierung von regelmäßigen, themenzentrierten Kurzbesprechungen wird aufgezeigt, wie Weiterentwicklung auch mit geringen Ressourcen möglich ist. Deutlich wird allerdings auch: Eine Arbeitskultur der „Shared Governance“ im Sinne von „New Work“ fördert und fordert zugleich. Sie ist nicht umsetzbar ohne das aufrichtige Engagement aller Beteiligten.

Das Buch inspiriert indem es konkret die Umsetzbarkeit aufzeigt und überzeugende Anreize liefert „New Work“ in Form der „Shared Governance“ im klinischen Pflegebereich zu implemetieren.

Eine Rezension von Dioselina Windrath, Management im Gesundheitswesen M.A.

-

Auf dem Weg zur Magnet-Zertifizierung: UKM stärkt Pflegequalität und Teamkultur

![]() Wie kann Pflegequalität gestärkt und die interprofessionelle Zusammenarbeit neu gedacht werden? Mit dem Abschluss des Teilprojekts MACH-2 zeigt das UKM in der Allgemeinchirurgie, wie Innovation und Teamgeist im klinischen Alltag einer Universitätsklinik sichtbar werden. Das Projekt markiert zugleich einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Magnet-Zertifizierung – dem internationalen Qualitätszeichen für exzellente Pflege und attraktive Arbeitsbedingungen.