-

Innovationen für ambulante Pflege: HSBI-Forscher rüsten Bielefelder KogniHome mit Sensorik und KI auf

![]() Die Bielefelder Forschungswohnung „KogniHome“ wurde mit zusätzlichen Sensoren, leistungsfähigerer Software, einer innovativen Eingangstür und einer trainierten KI weiterentwickelt. Zwei Wissenschaftler der HSBI nutzen diese Technologien, um pflegebedürftigen Menschen ein längeres und sicheres Leben in ihrem Zuhause zu ermöglichen.

Die Bielefelder Forschungswohnung „KogniHome“ wurde mit zusätzlichen Sensoren, leistungsfähigerer Software, einer innovativen Eingangstür und einer trainierten KI weiterentwickelt. Zwei Wissenschaftler der HSBI nutzen diese Technologien, um pflegebedürftigen Menschen ein längeres und sicheres Leben in ihrem Zuhause zu ermöglichen.SHARLY („Smart Home Agent Really“) erfasst zahlreiche Aktivitäten im Bielefelder KogniHome, etwa das Öffnen des Kühlschranks, den Wasserverbrauch oder das Betreten eines Raums. Trotz der umfassenden Sensorik geht es den Forschenden im Stadtteil Bethel nicht um Überwachung, sondern um die Entwicklung unterstützender Technologien für pflegebedürftige Menschen: „Wir möchten vielmehr herausfinden, wie mithilfe von Künstlicher Intelligenz und einer vernetzten Wohnumgebung sichergestellt werden kann, das körperlich oder geistig beeinträchtigte Menschen so lang wie möglich selbstständig und sicher in ihren eigenen vier Wänden leben können“, so Prof. Dr. Thorsten Jungeblut.

Privatsphäre bleibt gewahrt, dennoch wird sichtbar, wie es jemandem geht – gut, mittel oder schlecht

Der Professor der Hochschule Bielefeld (HSBI) im Bereich Industrial Internet of Things arbeitet daran, pflegenden Angehörigen und Diensten per intelligenter Datenauswertung aus der Ferne Einblick in das Wohlbefinden betreuter Personen zu ermöglichen und frühzeitig Handlungsbedarf zu erkennen. „Stellen Sie sich vor, es gibt irgendwann einfach eine App, mit der Sie zum Beispiel über ein simples Ampelsystem erfahren, ob alles okay ist bei Ihren hochbetagten Eltern oder ob mittelfristig oder sofort Handlungsbedarf besteht“, skizziert Jungeblut die Perspektive seiner Arbeit. „Das wäre doch praktisch!“

Zum kritischen Punkt „Big Brother“ haben der Professor und sein Doktorand Justin Baudisch auch gleich einige Lösungen parat: „Bei einem einfachen Bewertungssystem mit den Unterteilungen gut, mittel, schlecht bleibt die Privatsphäre weitgehend gewahrt“, erläutert Baudisch. „Wir arbeiten ja nicht mit Kameras, sondern mit Sensoren, deren Daten vor Ort gesammelt und analysiert werden. Solche Sensoren haben keinen oder nur sehr begrenzten Personenbezug.“ Wenn dann doch mal Daten die geschützte Umgebung verlassen sollen – zum Beispiel, um die Wissenschaft weiterzubringen –, dann werden diese homomorph verschlüsselt, versichert Baudisch. „Das ist ein innovatives Verfahren, bei dem die individuelle inhaltliche Substanz der Daten erhalten bleibt, eine Zuordnung zu konkreten Personen aber unmöglich ist.“

Günstige Minimalsensorik steigert die Realisierungswahrscheinlichkeit des Systems

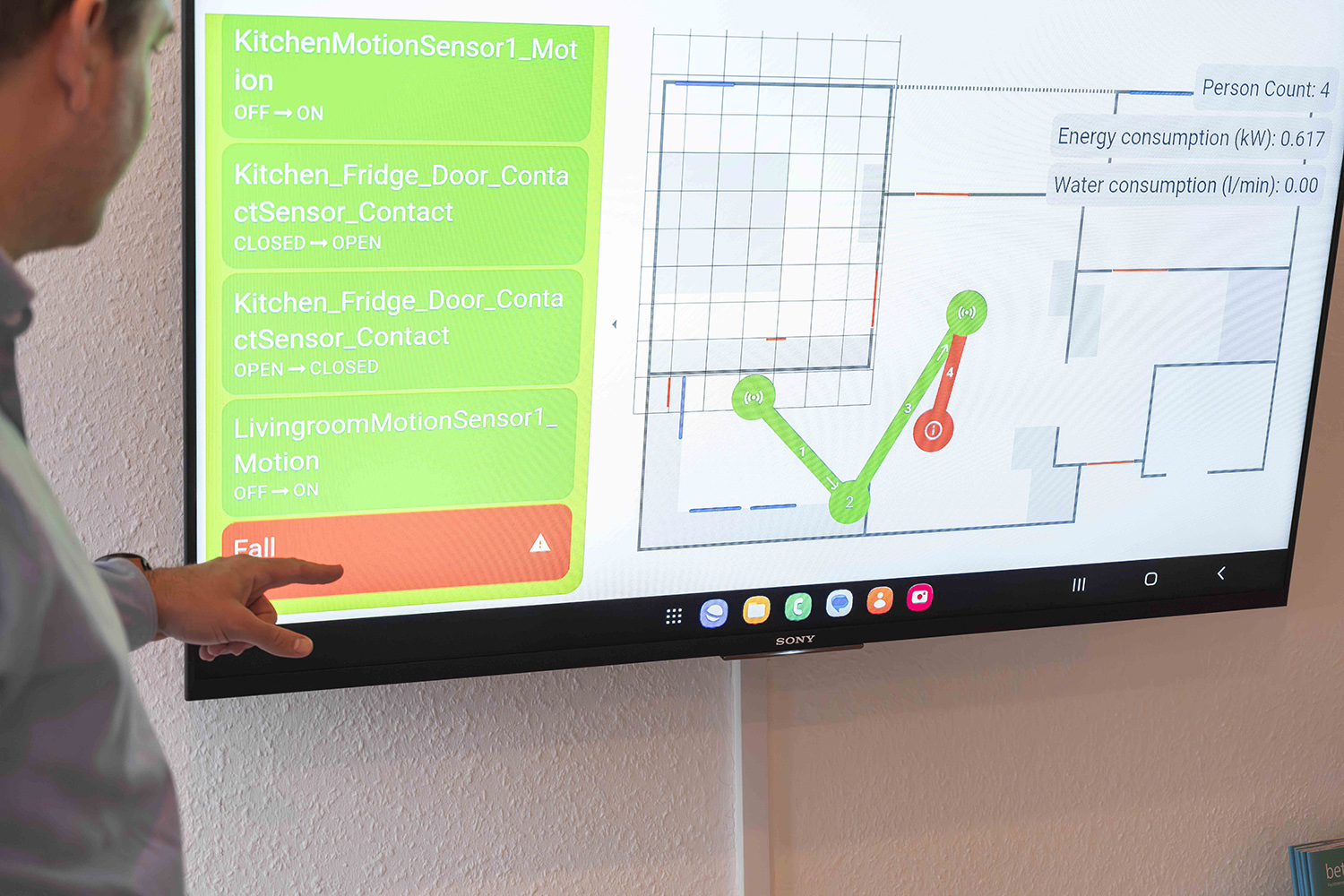

SHARLY ist eine fortschrittliche Softwareumgebung, die Jungeblut und Baudisch kontinuierlich weiterentwickeln. Auf einem Monitor im KogniHome zeigt das System diskret und schematisch an, was in der Wohnung geschieht. Legt sich eine Testperson auf den Badezimmerboden, erscheinen zwei blaue Vierecke auf dem Bildschirm und markieren den simulierten Sturz. Auch ein offenes Badezimmerfenster wird visualisiert. Bleibt die Situation über einen bestimmten Zeitraum unverändert, könnte das System automatisch Alarm auslösen und Rettungskräfte verständigen.

SHARLYs umfangreiche Datenerfassung hilft nicht nur in Notfällen: Das System sammelt und analysiert eine Vielzahl von Sensordaten, um typische Tagesabläufe zu erkennen. Bei Abweichungen kann es wertvolle Hinweise für Pflegende liefern. Die Auswertung umfasst Daten von Bewegungsmeldern, Lichtschaltern, Türen, Fenstern und intelligenten Haushaltsgeräten wie Kaffeemaschinen, Saugrobotern oder Waagen. Zusätzlich verarbeitet SHARLY Informationen von Smartmetern zu Heizung, Strom und Wasserverbrauch.

„Ein Vorteil unseres Ansatzes besteht darin, dass Minimalsensoren heute schon Standard sind für viele Gebäudeeinrichter, Bad- und Küchenhersteller“, so Jungeblut. „Das heißt die Technologie ist relativ kostengünstig und so besteht eine gute Chance, dass unser System mittelfristig, zum Beispiel in der ambulanten Pflege, eingesetzt wird.“ Das Team arbeitet bereits mit der Ambulanten Geriatrischen Rehabilitation Bielefeld GmbH an der Integration von Smart-Home-Sensorik in die häusliche Rehabilitation. In Brackwede können Interessierte in den Räumen der PVM GmbH verschiedene im KogniHome genutzte Sensortechnologien besichtigen und testen. Zudem haben Doktorand Baudisch und sein Professor eine Schnittstelle zu einer Pflegemanagement-Software entwickelt und beginnen nun mit ersten Tests.

Daten werden homomorph verschlüsselt, und dann startet das Training der KI bei yourAI in der HSBI

Doch braucht das System tatsächlich so viele Daten und warum registriert es selbst, ob der Küchenschrank gerade geöffnet wurde und ob die Kaffeemaschine läuft? „Ganz einfach“, erläutert Justin Baudisch, „nur so kriegen wir raus, welche Verhaltensmuster normal und damit unkritisch sind und welche eine Abweichung bedeuten, die womöglich auf ein Problem hindeuten.“ Damit das zuverlässig klappt, muss die Software allerdings viel lernen und Schritt für Schritt klüger werden. Hier kommt KI ins Spiel: Die Daten aus der vernetzten Wohnung werden, wie erwähnt, zunächst homomorph verschlüsselt und dann in die HSBI übertragen. Dort gibt es ein Rechnernetzwerk namens yourAI mit der Kapazität, große Datenmengen zu verarbeiten und KIs zu trainieren.

Das Training läuft so ab: Basierend auf aufeinanderfolgenden Ereignissen werden die Aktivitäten in der Wohnung erfasst und Handlungssequenzen gebildet. Diese finden in einer Graphstruktur Abbildung. Nach einer gewissen Zeit, in der immer wieder neue Sequenzen abgebildet wurden, können Abweichungen in der Struktur – also bisher unbekannte Sequenzen oder leichte Abweichungen von bekannten Sequenzen – als Anomalien erkannt werden. Baudisch: „Bei Abweichungen vom gewohnten, in der Vergangenheit gelernten Verhalten – wir sprechen von Anomalie – werden pflegende Angehörige, das Pflegepersonal oder auch ein Rettungsdienst informiert, um, wenn nötig, entsprechende Interventionen einzuleiten.“ Bei einer noch nicht hinreichend trainierten KI wäre falscher Alarm ziemlich wahrscheinlich. Zurzeit ist das Team deshalb unter anderem dabei, der KI den richtigen Umgang mit Trends beizubringen. Dabei geht es zum Beispiel und um die Berücksichtigung von Saisonalitäten wie Wochenenden und Jahreszeiten.

Arbeit im Kontext von demografischem Wandel und Arbeitskräftemangel im Pflegebereich

Viele Daten zu sammeln, zu analysieren und mittels KI zu klassifizieren, steigert also die Zuverlässigkeit des Systems. Große Datenmengen bringen aber noch einen weiteren Vorteil, berichtet Prof. Jungeblut: „Die langfristige Messung der Aktivität kann auch die Früherkennung und Diagnose von neurologischen Erkrankungen wie Demenz erleichtern.“ Eine weitere Krankheit, auf die eine Änderung der Aktivität in der Wohnung hindeuten könnte, ist Depression. Oder das System stellt fest, dass der Wasserverbrauch in der Toilette kontinuierlich gesunken ist: ein Indiz dafür, dass eine schleichende Dehydrierung der hilfebedürftigen Person im Gange ist – eine gefährliche Entwicklung, die typisch ist insbesondere für hochbetagte Menschen.

Selbstbestimmtes Leben zu Hause auch im hohem Alter ist ein wichtiges Ziel des Gesundheitswesens, findet Prof. Jungeblut, und so bilden die sogenannte „Überalterung“ der Gesellschaft bei gleichzeitigem Arbeitskräftemangel im Pflegebereich und inhaltlich wie zeitlich oft überforderten Angehörigen den Hintergrund seiner Arbeit und der seines Doktoranden. Im KogniHome finden sie dafür ideale Voraussetzungen vor. Die Forschungswohnung in Bethel, dem Stadtteil des Bielefelder Bezirks Gadderbaum, war 2014 als gemeinsames Projekt von 14 Partnern entstanden. Acht Millionen Euro ließ es sich das Bundesministerium für Bildung und Forschung kosten, um eine zukunftsträchtige Musterwohnung entstehen zu lassen, die selbstbestimmtes Wohnen von Menschen mit Beeinträchtigungen mithilfe technischer Assistenzsysteme ermöglichen sollte. Mittlerweile wird das durch und durch vernetzte und mit allerlei technischen Finessen ausgestattete Appartement – darunter neuerdings eine innovative Eingangstür, die von Rettungskräften mit einem von SHARLY gesendeten QR-Codes geöffnet werden kann – von einem Verein betrieben, in dem die wesentlichen Köpfe aus Gesundheit, Wirtschaft und Hochschulen Mitglied sind.

Insbesondere Letztere haben sich einiges vorgenommen: Um die Datenschutzherausforderungen beispielsweise künftig noch besser in den Griff zu bekommen und an dieser Stelle robust aufgestellt zu sein, möchte HSBI-Professor Jungeblut mittelfristig erreichen, dass die Daten nicht nur vor Ort gesammelt und dann anonymisiert weitergegeben werden, sondern dass auch die KI-Verarbeitung selbst lokal stattfindet. Diese sensornahe KI-basierte Vorverarbeitung in der Wohnung kann aber aufgrund begrenzter Rechenkapazitäten zusätzliche Schritte erforderlich machen. Ein sogenanntes Co-Design der Hardware vor Ort und der KI müsste erfolgen. Jungeblut: „Das versuchen wir gerade zu erreichen, indem wir zunächst Verfahren zur Reduktion der Modellkomplexität beispielsweise durch Quantisierung Approximation anwenden, also eine Vereinfachung, durch die sich der Rechenbedarf reduzieren lässt, ohne dass die Genauigkeit des KI-Modells darunter leidet.“ Es bleibt also spannend im KogniHome, „Big Brother“ allerdings bleibt in dieser Wohnung diskret und ist auch künftig auf die Wahrung der Privatsphäre bedacht.

Zur Pressemitteilung: https://www.hsbi.de/presse/pressemitteilungen/innovationen-fuer-ambulante-pflege-hsbi-forscher-ruesten-bielefelder-kognihome-mit-sensorik-und-ki-auf

Foto: Durch Minimalsensorik können exakte Bewegung im KogniHome erkannt, erfasst und dargestellt werden. (H. Hilpmann/HSBI)

-

Hitzebelastung in der häuslichen Pflege: IMC Krems forscht an digitalen Lösungen

![]() Die sommerlichen Temperaturen kehren zurück. Auch wenn extreme Hitzetage bislang selten vorkommen, belasten anhaltende Wärmeperioden und warme Nächte zahlreiche Menschen – besonders jene, die häufig im Verborgenen den Alltag pflegebedürftiger Angehöriger meistern: pflegende Angehörige und 24-Stunden-Betreuerinnen. Am Department of Health Sciences des IMC Krems untersucht ein interdisziplinäres Forschungsteam unter Leitung der Pflegewissenschaftlerin Jette Lange und der Soziologin Jacqueline Ludwig in einem FFG-geförderten Projekt den Zusammenhang von Klimawandel und Gesundheit im Kontext von Laienpflege. Ziel ist es, diese oft übersehene, aber systemrelevante Gruppe durch konkrete, alltagstaugliche Maßnahmen – unter anderem mithilfe einer App – besser auf Hitzewellen vorzubereiten.

Die sommerlichen Temperaturen kehren zurück. Auch wenn extreme Hitzetage bislang selten vorkommen, belasten anhaltende Wärmeperioden und warme Nächte zahlreiche Menschen – besonders jene, die häufig im Verborgenen den Alltag pflegebedürftiger Angehöriger meistern: pflegende Angehörige und 24-Stunden-Betreuerinnen. Am Department of Health Sciences des IMC Krems untersucht ein interdisziplinäres Forschungsteam unter Leitung der Pflegewissenschaftlerin Jette Lange und der Soziologin Jacqueline Ludwig in einem FFG-geförderten Projekt den Zusammenhang von Klimawandel und Gesundheit im Kontext von Laienpflege. Ziel ist es, diese oft übersehene, aber systemrelevante Gruppe durch konkrete, alltagstaugliche Maßnahmen – unter anderem mithilfe einer App – besser auf Hitzewellen vorzubereiten.App gegen Überlastung: Forschung mit Praxisbezug

„Pflegende Angehörige und 24-Stunden-Betreuende haben keine Zeit zu verlieren – darum verschwenden wir sie auch nicht“, bringt es Jette Lange auf den Punkt. Gemeinsam mit Jacqueline Ludwig untersucht sie, wie informell Pflegende auf Hitze reagieren, welche Informationsquellen sie nutzen und welche Unterstützung sie selbst benötigen. Die Forschung zeigt: Die eigene Gesundheit gerät bei pflegenden Personen häufig ganz ans Ende der Prioritätenliste. Der Fokus liegt meist ausschließlich auf der betreuten Person – sei es ein Familienmitglied oder im Rahmen einer professionellen 24-Stunden-Betreuung.

Eine von People X entwickelte App, die sich derzeit im Testbetrieb befindet, setzt genau an diesem Punkt an: Sie bietet praxisrelevantes Wissen zur Pflege bei Extremtemperaturen in mehreren Sprachen, unterstützt durch Push-Nachrichten bei Hitzewarnungen sowie durch Checklisten und Tipps zur Selbstfürsorge.

Hitze als unterschätztes Risiko – für Pflegende und Pflegebedürftige

Die Dringlichkeit ist groß: Allein im Jahr 2023 forderte Hitze in Europa fast 48.000 Todesopfer. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Mehrfacherkrankte oder Personen mit Long COVID. Wenn Mobilitätseinschränkungen oder unzureichende Wohnbedingungen hinzukommen, wird die häusliche Pflege im Sommer zu einer erheblichen physischen und psychischen Belastung – sowohl für die Pflegebedürftigen als auch für die pflegenden Personen.

Die Projektinterviews verdeutlichen, dass grundlegende Schutzmaßnahmen – wie genügend trinken, Aufenthalte im Schatten oder regelmäßige Ruhepausen – häufig eher intuitiv umgesetzt werden, statt planvoll vorbereitet zu sein. In stressigen Situationen können diese Maßnahmen leicht übersehen oder vergessen werden, sowohl beim Schutz anderer als auch der eigenen Gesundheit. Die App soll hier als praktische Orientierung und Unterstützung dienen – schnell, mehrsprachig und ohne zusätzlichen Aufwand für die Nutzer*innen. „Digitale Angebote müssen dort greifen, wo Menschen ohnehin bereits ihr Smartphone nutzen – ohne neue Hürden zu schaffen“, sagt Ludwig.

Forschung mit gesellschaftlichem Anspruch

Die wissenschaftliche Tiefe des Projekts fußt auf der kritischen Pflegewissenschaft. Jette Lange, die diesen Ansatz auch in ihrer Lehre am IMC Krems vertritt, beleuchtet die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen von Pflege. „Pflege ist nicht nur eine praktische Tätigkeit – sie ist auch politisch. Wer leistet sie, unter welchen Bedingungen, mit welcher Anerkennung?“, so Lange.

Ein Schwerpunkt des Projekts liegt zudem auf 24-Stunden-Betreuerinnen aus dem Ausland, die häufig isoliert arbeiten und gesundheitliche Fragen eher mit Landsleuten als mit lokalen Stellen besprechen. Die Forschungsergebnisse eröffnen hier neue Perspektiven jenseits gängiger Opfer-Narrative: Viele Befragte betrachten sich als selbstbewusste Akteurinnen in einer verantwortungsvollen Rolle.

Ausgezeichnete Nachwuchsforschung

Am IMC Krems widmet sich auch der wissenschaftliche Nachwuchs dem Thema Hitze und Pflege: Die Masterarbeit von Eva Lücke, Absolventin des Studiengangs Angewandte Gesundheitswissenschaften, wurde kürzlich mit dem Young Scientist Award ausgezeichnet. Darin untersucht sie die sozialen Auswirkungen von Hitze auf ältere Menschen im urbanen Raum und zeigt auf, wie gezielte Maßnahmen gegen Isolation wirken können. Ihre Ergebnisse ergänzen das FFG-Projekt um eine zentrale gesellschaftliche Perspektive.

Fazit: Pflege braucht mehr als Dankbarkeit – sie braucht Vorbereitung

Mit dem Projekt „Klimawandel und Gesundheit im Kontext der Laienpflege“ leistet das Department of Health Sciences des IMC Krems Pionierarbeit in einem bislang wenig erforschten Bereich. Die Verbindung von angewandter Forschung, kritischer Theorie und digitaler Innovation macht deutlich: Pflege ist ein Zukunftsthema – besonders angesichts des Klimawandels.

Die App befindet sich noch in der Entwicklung, doch der Handlungsbedarf ist bereits akut. Jetzt sind starke Partner aus Sozialversicherung, Katastrophenschutz und Politik gefragt, um digitale Lösungen wie „KUG“ flächendeckend zu verankern. Eines steht fest: Der größte Pflegedienst Österreichs verdient mehr als Applaus – er braucht konkrete Unterstützung. Gerade dann, wenn die Temperaturen steigen.

Zur Pressemitteilung: https://www.imc.ac.at/ueber-uns/medien-presse/news/detail/hitzebelastung-in-der-haeuslichen-pflege/

Foto: Jette Lange (links) und Jacqueline Ludwig (rechts) forschen am IMC Krems an digitalen Lösungen, um pflegende Angehörige und 24-Stunden-Betreuer*innen besser vor Hitzebelastungen zu schützen (c) IMC Krems

Die Bielefelder Forschungswohnung „KogniHome“ wurde mit zusätzlichen Sensoren, leistungsfähigerer Software, einer innovativen Eingangstür und einer trainierten KI weiterentwickelt. Zwei Wissenschaftler der HSBI nutzen diese Technologien, um pflegebedürftigen Menschen ein längeres und sicheres Leben in ihrem Zuhause zu ermöglichen.

Die Bielefelder Forschungswohnung „KogniHome“ wurde mit zusätzlichen Sensoren, leistungsfähigerer Software, einer innovativen Eingangstür und einer trainierten KI weiterentwickelt. Zwei Wissenschaftler der HSBI nutzen diese Technologien, um pflegebedürftigen Menschen ein längeres und sicheres Leben in ihrem Zuhause zu ermöglichen. Die sommerlichen Temperaturen kehren zurück. Auch wenn extreme Hitzetage bislang selten vorkommen, belasten anhaltende Wärmeperioden und warme Nächte zahlreiche Menschen – besonders jene, die häufig im Verborgenen den Alltag pflegebedürftiger Angehöriger meistern: pflegende Angehörige und 24-Stunden-Betreuerinnen. Am Department of Health Sciences des IMC Krems untersucht ein interdisziplinäres Forschungsteam unter Leitung der Pflegewissenschaftlerin Jette Lange und der Soziologin Jacqueline Ludwig in einem FFG-geförderten Projekt den Zusammenhang von Klimawandel und Gesundheit im Kontext von Laienpflege. Ziel ist es, diese oft übersehene, aber systemrelevante Gruppe durch konkrete, alltagstaugliche Maßnahmen – unter anderem mithilfe einer App – besser auf Hitzewellen vorzubereiten.

Die sommerlichen Temperaturen kehren zurück. Auch wenn extreme Hitzetage bislang selten vorkommen, belasten anhaltende Wärmeperioden und warme Nächte zahlreiche Menschen – besonders jene, die häufig im Verborgenen den Alltag pflegebedürftiger Angehöriger meistern: pflegende Angehörige und 24-Stunden-Betreuerinnen. Am Department of Health Sciences des IMC Krems untersucht ein interdisziplinäres Forschungsteam unter Leitung der Pflegewissenschaftlerin Jette Lange und der Soziologin Jacqueline Ludwig in einem FFG-geförderten Projekt den Zusammenhang von Klimawandel und Gesundheit im Kontext von Laienpflege. Ziel ist es, diese oft übersehene, aber systemrelevante Gruppe durch konkrete, alltagstaugliche Maßnahmen – unter anderem mithilfe einer App – besser auf Hitzewellen vorzubereiten.