-

Innovationen für ambulante Pflege: HSBI-Forscher rüsten Bielefelder KogniHome mit Sensorik und KI auf

![]() Die Bielefelder Forschungswohnung „KogniHome“ wurde mit zusätzlichen Sensoren, leistungsfähigerer Software, einer innovativen Eingangstür und einer trainierten KI weiterentwickelt. Zwei Wissenschaftler der HSBI nutzen diese Technologien, um pflegebedürftigen Menschen ein längeres und sicheres Leben in ihrem Zuhause zu ermöglichen.

Die Bielefelder Forschungswohnung „KogniHome“ wurde mit zusätzlichen Sensoren, leistungsfähigerer Software, einer innovativen Eingangstür und einer trainierten KI weiterentwickelt. Zwei Wissenschaftler der HSBI nutzen diese Technologien, um pflegebedürftigen Menschen ein längeres und sicheres Leben in ihrem Zuhause zu ermöglichen.SHARLY („Smart Home Agent Really“) erfasst zahlreiche Aktivitäten im Bielefelder KogniHome, etwa das Öffnen des Kühlschranks, den Wasserverbrauch oder das Betreten eines Raums. Trotz der umfassenden Sensorik geht es den Forschenden im Stadtteil Bethel nicht um Überwachung, sondern um die Entwicklung unterstützender Technologien für pflegebedürftige Menschen: „Wir möchten vielmehr herausfinden, wie mithilfe von Künstlicher Intelligenz und einer vernetzten Wohnumgebung sichergestellt werden kann, das körperlich oder geistig beeinträchtigte Menschen so lang wie möglich selbstständig und sicher in ihren eigenen vier Wänden leben können“, so Prof. Dr. Thorsten Jungeblut.

Privatsphäre bleibt gewahrt, dennoch wird sichtbar, wie es jemandem geht – gut, mittel oder schlecht

Der Professor der Hochschule Bielefeld (HSBI) im Bereich Industrial Internet of Things arbeitet daran, pflegenden Angehörigen und Diensten per intelligenter Datenauswertung aus der Ferne Einblick in das Wohlbefinden betreuter Personen zu ermöglichen und frühzeitig Handlungsbedarf zu erkennen. „Stellen Sie sich vor, es gibt irgendwann einfach eine App, mit der Sie zum Beispiel über ein simples Ampelsystem erfahren, ob alles okay ist bei Ihren hochbetagten Eltern oder ob mittelfristig oder sofort Handlungsbedarf besteht“, skizziert Jungeblut die Perspektive seiner Arbeit. „Das wäre doch praktisch!“

Zum kritischen Punkt „Big Brother“ haben der Professor und sein Doktorand Justin Baudisch auch gleich einige Lösungen parat: „Bei einem einfachen Bewertungssystem mit den Unterteilungen gut, mittel, schlecht bleibt die Privatsphäre weitgehend gewahrt“, erläutert Baudisch. „Wir arbeiten ja nicht mit Kameras, sondern mit Sensoren, deren Daten vor Ort gesammelt und analysiert werden. Solche Sensoren haben keinen oder nur sehr begrenzten Personenbezug.“ Wenn dann doch mal Daten die geschützte Umgebung verlassen sollen – zum Beispiel, um die Wissenschaft weiterzubringen –, dann werden diese homomorph verschlüsselt, versichert Baudisch. „Das ist ein innovatives Verfahren, bei dem die individuelle inhaltliche Substanz der Daten erhalten bleibt, eine Zuordnung zu konkreten Personen aber unmöglich ist.“

Günstige Minimalsensorik steigert die Realisierungswahrscheinlichkeit des Systems

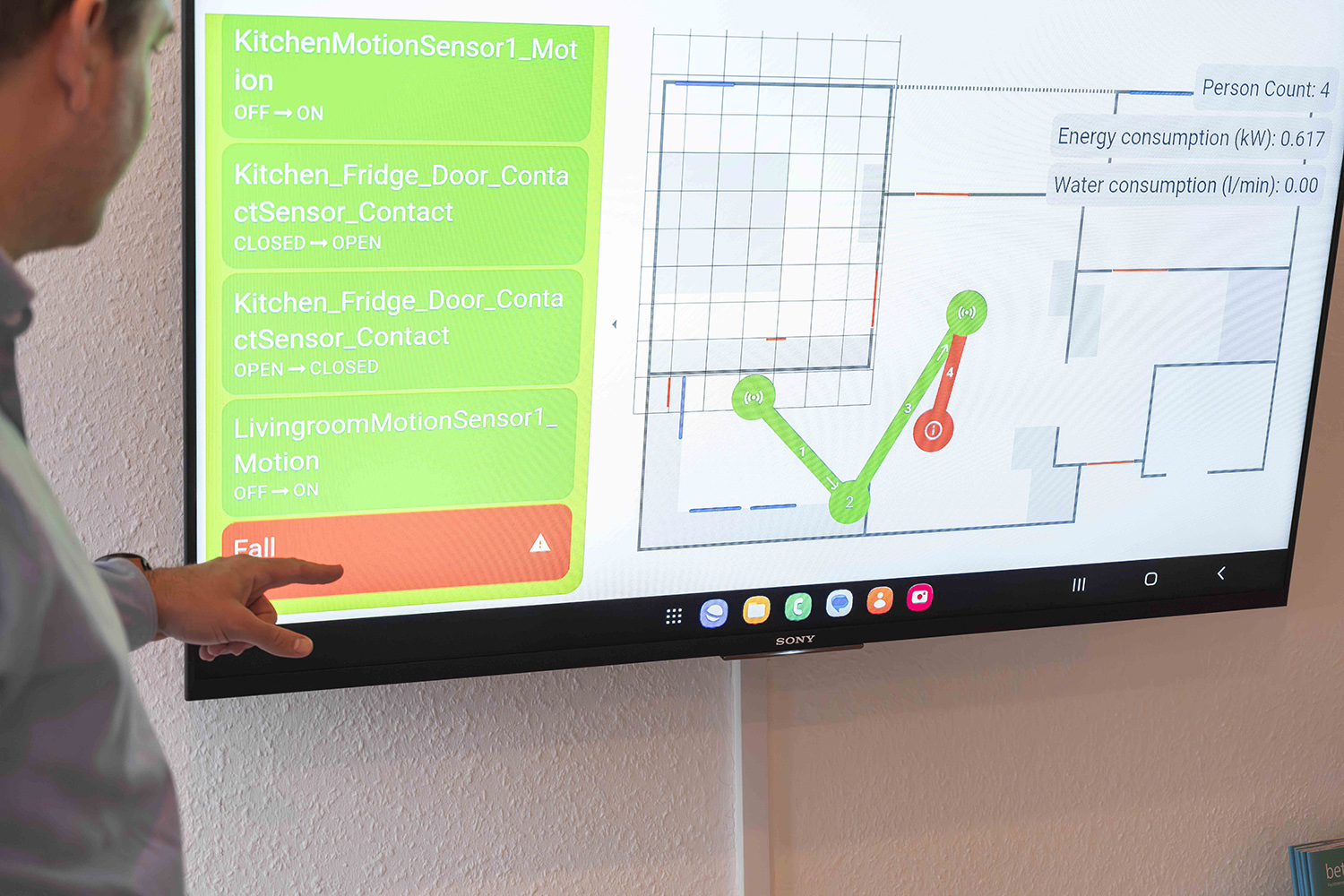

SHARLY ist eine fortschrittliche Softwareumgebung, die Jungeblut und Baudisch kontinuierlich weiterentwickeln. Auf einem Monitor im KogniHome zeigt das System diskret und schematisch an, was in der Wohnung geschieht. Legt sich eine Testperson auf den Badezimmerboden, erscheinen zwei blaue Vierecke auf dem Bildschirm und markieren den simulierten Sturz. Auch ein offenes Badezimmerfenster wird visualisiert. Bleibt die Situation über einen bestimmten Zeitraum unverändert, könnte das System automatisch Alarm auslösen und Rettungskräfte verständigen.

SHARLYs umfangreiche Datenerfassung hilft nicht nur in Notfällen: Das System sammelt und analysiert eine Vielzahl von Sensordaten, um typische Tagesabläufe zu erkennen. Bei Abweichungen kann es wertvolle Hinweise für Pflegende liefern. Die Auswertung umfasst Daten von Bewegungsmeldern, Lichtschaltern, Türen, Fenstern und intelligenten Haushaltsgeräten wie Kaffeemaschinen, Saugrobotern oder Waagen. Zusätzlich verarbeitet SHARLY Informationen von Smartmetern zu Heizung, Strom und Wasserverbrauch.

„Ein Vorteil unseres Ansatzes besteht darin, dass Minimalsensoren heute schon Standard sind für viele Gebäudeeinrichter, Bad- und Küchenhersteller“, so Jungeblut. „Das heißt die Technologie ist relativ kostengünstig und so besteht eine gute Chance, dass unser System mittelfristig, zum Beispiel in der ambulanten Pflege, eingesetzt wird.“ Das Team arbeitet bereits mit der Ambulanten Geriatrischen Rehabilitation Bielefeld GmbH an der Integration von Smart-Home-Sensorik in die häusliche Rehabilitation. In Brackwede können Interessierte in den Räumen der PVM GmbH verschiedene im KogniHome genutzte Sensortechnologien besichtigen und testen. Zudem haben Doktorand Baudisch und sein Professor eine Schnittstelle zu einer Pflegemanagement-Software entwickelt und beginnen nun mit ersten Tests.

Daten werden homomorph verschlüsselt, und dann startet das Training der KI bei yourAI in der HSBI

Doch braucht das System tatsächlich so viele Daten und warum registriert es selbst, ob der Küchenschrank gerade geöffnet wurde und ob die Kaffeemaschine läuft? „Ganz einfach“, erläutert Justin Baudisch, „nur so kriegen wir raus, welche Verhaltensmuster normal und damit unkritisch sind und welche eine Abweichung bedeuten, die womöglich auf ein Problem hindeuten.“ Damit das zuverlässig klappt, muss die Software allerdings viel lernen und Schritt für Schritt klüger werden. Hier kommt KI ins Spiel: Die Daten aus der vernetzten Wohnung werden, wie erwähnt, zunächst homomorph verschlüsselt und dann in die HSBI übertragen. Dort gibt es ein Rechnernetzwerk namens yourAI mit der Kapazität, große Datenmengen zu verarbeiten und KIs zu trainieren.

Das Training läuft so ab: Basierend auf aufeinanderfolgenden Ereignissen werden die Aktivitäten in der Wohnung erfasst und Handlungssequenzen gebildet. Diese finden in einer Graphstruktur Abbildung. Nach einer gewissen Zeit, in der immer wieder neue Sequenzen abgebildet wurden, können Abweichungen in der Struktur – also bisher unbekannte Sequenzen oder leichte Abweichungen von bekannten Sequenzen – als Anomalien erkannt werden. Baudisch: „Bei Abweichungen vom gewohnten, in der Vergangenheit gelernten Verhalten – wir sprechen von Anomalie – werden pflegende Angehörige, das Pflegepersonal oder auch ein Rettungsdienst informiert, um, wenn nötig, entsprechende Interventionen einzuleiten.“ Bei einer noch nicht hinreichend trainierten KI wäre falscher Alarm ziemlich wahrscheinlich. Zurzeit ist das Team deshalb unter anderem dabei, der KI den richtigen Umgang mit Trends beizubringen. Dabei geht es zum Beispiel und um die Berücksichtigung von Saisonalitäten wie Wochenenden und Jahreszeiten.

Arbeit im Kontext von demografischem Wandel und Arbeitskräftemangel im Pflegebereich

Viele Daten zu sammeln, zu analysieren und mittels KI zu klassifizieren, steigert also die Zuverlässigkeit des Systems. Große Datenmengen bringen aber noch einen weiteren Vorteil, berichtet Prof. Jungeblut: „Die langfristige Messung der Aktivität kann auch die Früherkennung und Diagnose von neurologischen Erkrankungen wie Demenz erleichtern.“ Eine weitere Krankheit, auf die eine Änderung der Aktivität in der Wohnung hindeuten könnte, ist Depression. Oder das System stellt fest, dass der Wasserverbrauch in der Toilette kontinuierlich gesunken ist: ein Indiz dafür, dass eine schleichende Dehydrierung der hilfebedürftigen Person im Gange ist – eine gefährliche Entwicklung, die typisch ist insbesondere für hochbetagte Menschen.

Selbstbestimmtes Leben zu Hause auch im hohem Alter ist ein wichtiges Ziel des Gesundheitswesens, findet Prof. Jungeblut, und so bilden die sogenannte „Überalterung“ der Gesellschaft bei gleichzeitigem Arbeitskräftemangel im Pflegebereich und inhaltlich wie zeitlich oft überforderten Angehörigen den Hintergrund seiner Arbeit und der seines Doktoranden. Im KogniHome finden sie dafür ideale Voraussetzungen vor. Die Forschungswohnung in Bethel, dem Stadtteil des Bielefelder Bezirks Gadderbaum, war 2014 als gemeinsames Projekt von 14 Partnern entstanden. Acht Millionen Euro ließ es sich das Bundesministerium für Bildung und Forschung kosten, um eine zukunftsträchtige Musterwohnung entstehen zu lassen, die selbstbestimmtes Wohnen von Menschen mit Beeinträchtigungen mithilfe technischer Assistenzsysteme ermöglichen sollte. Mittlerweile wird das durch und durch vernetzte und mit allerlei technischen Finessen ausgestattete Appartement – darunter neuerdings eine innovative Eingangstür, die von Rettungskräften mit einem von SHARLY gesendeten QR-Codes geöffnet werden kann – von einem Verein betrieben, in dem die wesentlichen Köpfe aus Gesundheit, Wirtschaft und Hochschulen Mitglied sind.

Insbesondere Letztere haben sich einiges vorgenommen: Um die Datenschutzherausforderungen beispielsweise künftig noch besser in den Griff zu bekommen und an dieser Stelle robust aufgestellt zu sein, möchte HSBI-Professor Jungeblut mittelfristig erreichen, dass die Daten nicht nur vor Ort gesammelt und dann anonymisiert weitergegeben werden, sondern dass auch die KI-Verarbeitung selbst lokal stattfindet. Diese sensornahe KI-basierte Vorverarbeitung in der Wohnung kann aber aufgrund begrenzter Rechenkapazitäten zusätzliche Schritte erforderlich machen. Ein sogenanntes Co-Design der Hardware vor Ort und der KI müsste erfolgen. Jungeblut: „Das versuchen wir gerade zu erreichen, indem wir zunächst Verfahren zur Reduktion der Modellkomplexität beispielsweise durch Quantisierung Approximation anwenden, also eine Vereinfachung, durch die sich der Rechenbedarf reduzieren lässt, ohne dass die Genauigkeit des KI-Modells darunter leidet.“ Es bleibt also spannend im KogniHome, „Big Brother“ allerdings bleibt in dieser Wohnung diskret und ist auch künftig auf die Wahrung der Privatsphäre bedacht.

Zur Pressemitteilung: https://www.hsbi.de/presse/pressemitteilungen/innovationen-fuer-ambulante-pflege-hsbi-forscher-ruesten-bielefelder-kognihome-mit-sensorik-und-ki-auf

Foto: Durch Minimalsensorik können exakte Bewegung im KogniHome erkannt, erfasst und dargestellt werden. (H. Hilpmann/HSBI)

-

MV: Landespräventionspreis 2025 "Augen auf! Gewaltprävention in der Pflege"

![]() Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel, Vorsitzender des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung, Sozialministerin Stefanie Drese und Prodekan Prof. Dr. Schmidt von der Hochschule Neubrandenburg haben heute den offiziellen Start der Bewerbungsphase für den Landespräventionspreis 2025 bekannt gegeben.

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel, Vorsitzender des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung, Sozialministerin Stefanie Drese und Prodekan Prof. Dr. Schmidt von der Hochschule Neubrandenburg haben heute den offiziellen Start der Bewerbungsphase für den Landespräventionspreis 2025 bekannt gegeben.Auch im kommenden Jahr wird der Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung gemeinsam mit der Landespolizei bewährte Präventionsarbeit würdigen. Im Rahmen des Landespräventionstages werden erneut Initiativen, Organisationen, Institutionen oder Einzelpersonen ausgezeichnet, die sich mit besonderem Engagement für die Kriminalitätsvorbeugung einsetzen.

"In diesem Jahr suchen wir innovative Projekte aus Mecklenburg-Vorpommern, die sich für Gewaltprävention in der Pflege einsetzen und die Pflege zukunftsfähig machen. Wir sind uns einig: Ganz viele Menschen pflegen beruflich oder ehrenamtlich Menschen mit riesengroßer Hingabe und ganz viel Engagement. Wir wissen aber leider auch, dass es in Einzelfällen zu psychischer und physischer Gewalt in der Pflege kommt und genauso klar ist: Gewalt in der Pflege ist nicht hinnehmbar und widerspricht den ethischen Grundsätzen der Pflege. Deshalb ist es wichtig, Anzeichen von Gewalt zu erkennen und geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit und das Wohlergehen aller Beteiligten zu gewährleisten", appelliert Innenminister Christian Pegel.

"Gewalt in der Pflege ist komplex und kann Pflegebedürftige ebenso wie Pflegende oder Angehörige treffen. Studien zeigen, dass etwa 90 Prozent der professionellen Pflegekräfte innerhalb eines Jahres Gewalt erlebt haben. Gleichzeitig gaben 70 Prozent an, in diesem Zeitraum auch selbst Gewalt gegenüber Pflegebedürftigen ausgeübt zu haben. Geeignete Präventionsmaßnahmen sind dabei die beste Medizin, um Gewalt gar nicht erst entstehen zu lassen und Pflegende und Pflegebedürftige zu schützen. Ich erhoffe mir deshalb, dass wir mit dem diesjährigen Landespräventionspreis möglichst viele Personen aus der Eingliederungshilfe und Pflege erreichen und wir uns gemeinsam für eine gewaltfreie Pflege einsetzen - damit aus einer Kultur des Wegschauens eine Kultur des Hinschauens, des Handelns wird", erklärte Sozialministerin Stefanie Drese.

Entscheidungsgrundlage für die Jury sind u.a. folgende Kriterien:

- Innovation

- Wirksamkeit

- Nachhaltigkeit

- Zielgruppenorientierung

- Kooperation

"Jede und jeder - ob Privatperson, Verein, Organisation, Kommune, Selbsthilfegruppen, Kommunale Präventionsräte, um nur einige Beispiele zu nennen - kann Vorschläge einreichen! Und hierzu möchten wir alle ermutigen", so Innenminister Christian Pegel und Sozialministerin Stefanie Drese.

Die Preisträger werden im Rahmen des 13. Landespräventionstages "Augen auf! Gewaltprävention in der Pflege" am 3. Juli 2025 an der Hochschule Neubrandenburg den "Oscar der Kriminalprävention Mecklenburg-Vorpommern", Urkunden und - Geldprämien in Höhe von insgesamt 3.500 Euro. Die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger erfolgt durch eine Jury.

Einsendeschluss ist der 25. April 2025.

Vorschläge mit Namen, Anschrift des Bewerbers (inkl. Telefonnummer und E-Mail-Adresse) und Begründung können per E-Mail an

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. gesendet werden.Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung

Mecklenburg-Vorpommern

Telefon: 0385/58812003

E-Mail:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

https://www.regierung-mv.de

Zur Pressemitteilung: https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/im/Aktuell/?id=208813&processor=processor.sa.pressemitteilung

Foto: stock.adobe.com - doidam10

-

Schwierige Situationen mit Fallbesprechungen meistern

![]()

![]()

Margarete Stöcker

Schlütersche Verlagsgesellschaft, Hannover 2024, 196 Seiten, 34,00 €, ISBN 978-3842609044

Der Umgang mit Menschen mit Demenz oder psychischen Erkrankungen stellt pflegende und betreuende Personen vor besondere Herausforderungen. Herausforderndes Verhalten kann den Pflegealltag erschweren und erfordert spezifische Interventionsstrategien. Margarete Stöcker widmet sich in ihrem Buch diesem praxisrelevanten Thema und bietet eine strukturierte Herangehensweise zur Bewältigung schwieriger Situationen anhand von Fallbesprechungen.

Margarete Stöcker ist Krankenschwester, Fachkrankenschwester für Psychiatrie, Diplom-Pflegewirtin, Master of Arts im Gesundheitswesen sowie Master of Science in Gesundheitspsychologie. Sie ist zudem Heilpraktikerin für Psychotherapie, Mimikresonanz®-Trainerin und Coach. Als Inhaberin des Bildungsinstituts “Fortbildungvorort” führt sie Inhouse-Schulungen im Gesundheitsbereich durch. Ihre umfassende Erfahrung fließt direkt in dieses Werk ein.

Das Buch wurde als praxisorientierter Leitfaden konzipiert und basiert auf empirischen Erkenntnissen, aktuellen pflegewissenschaftlichen Ansätzen sowie konkreten Fallanalysen. Die aktualisierte Auflage von 2024 bietet über 50 praxisnahe Fallbeispiele und ein eigenes Kapitel zu verschiedenen Krankheitsbildern, um das notwendige Wissen für den Pflegealltag kompakt bereitzustellen. Es ist in mehrere thematische Abschnitte unterteilt. Zunächst erfolgt eine Einführung in die Grundlagen herausfordernden Verhaltens, gefolgt von methodischen Aspekten der Fallbesprechung. Im Hauptteil werden unterschiedliche Fallbeispiele aus dem Pflegealltag vorgestellt und analysiert. Jedes Fallbeispiel wird durch theoretische Hintergrundinformationen, interdisziplinäre Perspektiven und praxisnahe Lösungsansätze ergänzt. Abschließend gibt die Autorin Empfehlungen für eine systematische Herangehensweise an herausfordernde Situationen.

Stöckers Werk hebt sich von anderen Büchern im Bereich der Gerontopsychiatrie durch seinen konsequent praxisorientierten Ansatz ab. Die Kombination aus Fallbesprechungen, wissenschaftlicher Fundierung und praktischen Handlungsempfehlungen bietet eine wertvolle Ressource für Fachkräfte. Das Buch richtet sich an Pflegefachpersonen, Gerontopsychiater, Sozialarbeiter sowie Angehörige. Es bietet sowohl theoretische Grundlagen als auch direkt anwendbare Maßnahmen, wodurch es eine breite Zielgruppe anspricht. Die Thematik ist umfassend und praxisnah behandelt. Die Autorin erreicht ihr Ziel, praxisrelevante Lösungen für herausfordernde Verhaltensweisen bereitzustellen, indem sie eine methodische Herangehensweise an Fallbesprechungen vermittelt. Das Buch ist gut strukturiert, mit klaren Kapiteln und zahlreichen Fallbeispielen. Grafische Elemente und Zusammenfassungen erleichtern das Verständnis. Die dargestellten Inhalte basieren auf aktuellen pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen und sind für die Praxis hochrelevant.

Im Vergleich zu anderen Werken wie “Herausforderndes Verhalten in der Pflege” von Thomas Klie bietet Stöcker eine detailliertere praxisbezogene Herangehensweise und geht tiefer auf Fallbesprechungen als Methode zur Problemlösung ein.

Ein möglicher kleiner Kritikpunkt wäre, dass die Fallbeispiele teilweise sehr spezifisch sind und nicht alle Situationen im Pflegealltag abdecken. Eine noch breitere Auswahl an Fallkonstellationen könnte den Nutzen des Buches noch weiter erhöhen.

Das Buch Schwierige Situationen mit Fallbesprechungen meistern von Margarete Stöcker ist eine wertvolle und praxisnahe Lektüre für Fachkräfte und Angehörige, die mit Menschen mit Demenz oder psychischen Erkrankungen arbeiten. Besonders hervorzuheben ist die praxisnahe Herangehensweise durch Fallbesprechungen und die wissenschaftlich fundierte Analyse. Trotz kleinerer Kritikpunkte bietet das Buch eine hervorragende Orientierung und Hilfestellung für den professionellen Umgang mit herausfordernden Situationen.

Eine Rezension von Denise Vey

-

Projekt EULE: Intelligentes Home-Monitoring zur Unterstützung der häuslichen Pflege

![]() Viele ältere Menschen wünschen sich, möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung zu leben. Doch altersbedingter Muskelabbau, Gangunsicherheiten und eine nachlassende körperliche Leistungsfähigkeit erhöhen das Sturzrisiko und den Pflegebedarf, was die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen kann. Angehörige geraten dadurch oft unter großen Druck, während Pflegedienste aufgrund des Fachkräftemangels an ihre Grenzen stoßen. Moderne Technologien sollen nun dazu beitragen, eine bessere Unterstützung zu ermöglichen.

Viele ältere Menschen wünschen sich, möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung zu leben. Doch altersbedingter Muskelabbau, Gangunsicherheiten und eine nachlassende körperliche Leistungsfähigkeit erhöhen das Sturzrisiko und den Pflegebedarf, was die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen kann. Angehörige geraten dadurch oft unter großen Druck, während Pflegedienste aufgrund des Fachkräftemangels an ihre Grenzen stoßen. Moderne Technologien sollen nun dazu beitragen, eine bessere Unterstützung zu ermöglichen.Das Innovationsprojekt „EULE“ (kurz für „Erkennen und Lernen“) setzt genau hier an. Ziel ist die Entwicklung eines intelligenten Home-Monitoring-Systems, das Pflegekräfte und Angehörige unterstützt und sich nahtlos in den Alltag integriert. Beteiligte Partner sind das Institut für Bewegungstherapie und bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation der Deutschen Sporthochschule Köln, die MediTECH Electronic GmbH, die cibX GmbH sowie das Institut für Informatik, Robotik und Kybernetik an der Czech Technical University in Prag. Das internationale Kooperationsprojekt wird mit rund 714.000 Euro aus dem Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert.

Das System EULE wurde entwickelt, um sowohl Angehörige und Pflegekräfte zu entlasten als auch die Selbstständigkeit älterer Menschen zu fördern. Sensoren erfassen kontinuierlich Bewegungen, Puls, Atmung und weitere Vitalparameter der betreuten Personen und analysieren diese. Bei auffälligen Veränderungen oder akuten Vorfällen – wie etwa einem Sturz – werden sofort individuelle Warnmeldungen ausgelöst. Darüber hinaus wertet das Bewegungsmonitoring EULE alltägliche Bewegungen algorithmisch aus, um ein erhöhtes Sturzrisiko zu erkennen oder Anzeichen für Krankheiten wie Parkinson oder Schlaganfall frühzeitig zu identifizieren. Durch die datenschutzkonforme Integration von Kamera- und Mikrofontechnologien sowie KI-basierter Analyse soll EULE den Pflegebedürftigen ein autonomes Leben im eigenen Zuhause ermöglichen.

Die Abteilung für Bewegungsorientierte Präventions- und Rehabilitationswissenschaften im Institut für Bewegungstherapie und bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation an der Deutschen Sporthochschule Köln wird fortschrittliche Algorithmen entwickeln, die auf Kameradaten basierend Bewegungsparameter, Akutereignisse wie Stürze und pathologische Anomalien in alltäglichen Bewegungen erfassen. Das Monitoring von Gangparametern soll dazu beitragen, Sturzprädiktoren frühzeitig zu identifizieren und Veränderungen sowie pathologische Auffälligkeiten zu detektieren. Auch die Validierung des entwickelten Systems wird von der Deutschen Sporthochschule Köln übernommen. Die MediTECH Electronic GmbH arbeitet an sensorbasierten Messmethoden zur kontaktlosen Erfassung von Vitalparametern wie Puls oder Atmung. Ein von der cibX GmbH entwickelter Voicebot soll die Kommunikation mit den Pflegebedürftigen ermöglichen und durch die Analyse von Stimmparametern Veränderungen in der Sprache der Pflegebedürftigen erkennen. Ergänzend werden Forschende des Tschechischen Instituts für Informatik, Robotik und Kybernetik an der Technischen Universität Prag die Implementierung einer KI zur Analyse und Interpretation der multimodalen Gesundheitsdaten unterstützen.

Die Idee zum Projekt „EULE“ ist im Rahmen des Innovationsnetzwerks AIMECA – Künstliche Intelligenz in der medizinischen Versorgung entstanden, das über das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) gefördert wird. Betreut wird AIMECA von der IWS GmbH, einer Innovationsberatungsagentur, die sich als Bindeglied zwischen Industrie und Spitzenforschung versteht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.aimeca.netWissenschaftliche Ansprechpartner:

Prof.‘in Dr. Bettina Wollesen, Projektleitung, Abteilung Bewegungsorientierte Präventions- und Rehabilitationswissenschaften

Tel.: +49 221 4982-4790

E-Mail: b.wollesen@dshs-koeln.de

Carolin Drewes, wissenschaftliche Mitarbeiterin

E-Mail: c.drewes@dshs-koeln.de

Zur Pressemitteilung: https://www.dshs-koeln.de/aktuelles/meldungen-pressemitteilungen/detail/meldung/intelligentes-home-monitoring-zur-unterstuetzung-der-haeuslichen-pflege/

Foto: Projektfoto, Senioren auf dem Sofa mit Home Monitoring System EULE (freepik; KI-generiert)

-

Projekt iDEM: Empowerment für pflegende Zugehörige von Menschen mit Demenz

![]() Das Projekt iDEM-Support, unter der Konsortialführung von Prof. Dr. Ina Otte, Leiterin der Abteilung für Versorgungsforschung der Ruhr-Universität Bochum, hat das Ziel, pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz zu unterstützen und zu empowern. Rund 84 Prozent der Menschen mit Demenz weltweit leben zu Hause und sind auf die Hilfe von Familie oder Freund*innen angewiesen. Diese pflegenden Zugehörigen sind häufig mit erheblichen Belastungen und Stressfaktoren konfrontiert. iDEM-Support setzt an diesem Punkt an und bietet den pflegenden Personen gezielte Hilfe und Unterstützung, um ihre Aufgaben besser bewältigen zu können. „Unser Ziel ist es, pflegende Zugehörige zu stärken, ihre Belastung durch die Pflege zu verringern und so auch die langfristige Pflege der Menschen mit Demenz zu Hause zu sichern“, erklärt Amelie Meibeck vom Projektteam.

Das Projekt iDEM-Support, unter der Konsortialführung von Prof. Dr. Ina Otte, Leiterin der Abteilung für Versorgungsforschung der Ruhr-Universität Bochum, hat das Ziel, pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz zu unterstützen und zu empowern. Rund 84 Prozent der Menschen mit Demenz weltweit leben zu Hause und sind auf die Hilfe von Familie oder Freund*innen angewiesen. Diese pflegenden Zugehörigen sind häufig mit erheblichen Belastungen und Stressfaktoren konfrontiert. iDEM-Support setzt an diesem Punkt an und bietet den pflegenden Personen gezielte Hilfe und Unterstützung, um ihre Aufgaben besser bewältigen zu können. „Unser Ziel ist es, pflegende Zugehörige zu stärken, ihre Belastung durch die Pflege zu verringern und so auch die langfristige Pflege der Menschen mit Demenz zu Hause zu sichern“, erklärt Amelie Meibeck vom Projektteam.Es fehlt an Zeit, Wissen, Geld

Wer eine zugehörige Person mit Demenz zu Hause pflegt, sieht sich häufig mit vielen Herausforderungen konfrontiert: Zusätzlich zur emotionalen Belastung fehlt es oft an Zeit, Wissen und Geld, und das Pflegemanagement ist viel Arbeit. „Zugehörige, die diese Aufgabe übernehmen, sind dadurch verschiedenen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt, unter anderem Depressionen, Angstzuständen, Bluthochdruck oder Verdauungs- und Atemproblemen“, erklärt Amelie Meibeck. Das im Januar 2025 gestartete Projekt möchte diesen Risiken entgegenwirken und die psychische Belastung der pflegenden Zugehörigen reduzieren, Wissen rund um das Thema Demenz und häusliche Pflege aufbauen und so gleichzeitig die Versorgungsqualität für die Betroffenen verbessern.

Austausch kann entlastend sein

Das digitale Unterstützungsangebot „iSupport“ bildet die Grundlage des Projekts iDEM-Support. Es wurde ursprünglich von der Weltgesundheitsorganisation entwickelt, um pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz zu unterstützen. Das Programm umfasst unter anderem Kompetenztrainings, soziale Unterstützung und Weiterbildungen. Im Rahmen des Projekts wird es nun erstmals an den deutschen Versorgungskontext angepasst, um den spezifischen Bedürfnissen pflegender Angehöriger in Deutschland gerecht zu werden. „Zusätzlich ergänzen wir das Programm um ein weiteres Modul zur Stärkung der digitalen Gesundheitskompetenz“, so Amelie Meibeck, „denn was man im Internet an Informationen findet, muss man verstehen, bewerten und anwenden können, sonst ist es nur eine weitere Quelle für Verunsicherung und emotionale Belastung“. „Auch erweitern wir die digitale Plattform um eine Funktion, die es pflegenden Zugehörigen von Menschen mit Demenz erlaubt, miteinander in direkten Kontakt zu treten und sich auszutauschen“, so Ina Otte. „Wir wissen, dass dieser Austausch unter Peers, also mit Personen in ähnlichen Situationen, enorm hilfreich und entlastend sein kann.“

Um die Plattform optimal an die Bedürfnisse der Zielgruppe anzupassen, plant das Forschungsteam, vorab 25 pflegende Angehörige zu interviewen. Ziel ist es, ihre Herausforderungen im häuslichen Pflegealltag zu ermitteln und ihre Erfahrungen mit der Nutzung digitaler Angebote zu erfassen. Darüber hinaus werden insgesamt 140 pflegende Angehörige gesucht, die das entwickelte Angebot später testen sollen, um die Wirkung der Plattform zu evaluieren.

Für beide Erhebungsphasen der Studie werden Teilnehmende gesucht. Sie können sich bei Amelie Meibeck telefonisch unter +49 234 32 17798 oder per Mail an

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. melden.Kooperationspartner

iDEM-Support wird gemeinsam mit der Juniorprofessur für Digital Health und dem Lehrstuhl für Didaktik und Bildungsforschung im Gesundheitswesen der Privaten Universität Witten/Herdecke gGmbH sowie dem technischen Produktentwicklungsunternehmen Ergosign GmbH durchgeführt. Zudem sind die Abteilung für Allgemeinmedizin und die Abteilung für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie der Ruhr-Universität Bochum beteiligt. Inhaltlich wird es zusätzlich durch die Kooperation mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft, dem Verein „Wir pflegen – Interessenvertretung und Selbsthilfe pflegender Angehöriger in Nordrhein-Westfalen e.V.“, als auch vom gemeinnützigen Unternehmen „Letzte Hilfe“ unterstützt. Finanziell wird das Projekt drei Jahre lang von dem Innovationsausschuss des Gemeinsamen Bundessausschusses mit rund 1,4 Millionen Euro gefördert (Förderkennzeichen 01VSF24033).

Zur Pressemitteilung: https://news.rub.de/presseinformationen/wissenschaft/2025-04-14-idem-support-empowerment-fuer-pflegende-zugehoerige-von-menschen-mit-demenz

Foto: stock.adobe.com - sebra

-

Österreich: Pflegekräfte werden in die Schwerarbeitsverordnung aufgenommen

![]() Pflegekräfte erbringen täglich herausragende Leistungen. Sie stehen Menschen zur Seite, wenn diese auf Unterstützung, Betreuung und Zuwendung angewiesen sind – sei es im Krankenhaus, im Pflegeheim, in der mobilen Pflege oder in der Hospizbegleitung. Dabei geraten viele Pflegekräfte regelmäßig an ihre körperlichen und psychischen Belastungsgrenzen.

Pflegekräfte erbringen täglich herausragende Leistungen. Sie stehen Menschen zur Seite, wenn diese auf Unterstützung, Betreuung und Zuwendung angewiesen sind – sei es im Krankenhaus, im Pflegeheim, in der mobilen Pflege oder in der Hospizbegleitung. Dabei geraten viele Pflegekräfte regelmäßig an ihre körperlichen und psychischen Belastungsgrenzen.Trotz ihrer zentralen Bedeutung im Gesundheits- und Sozialsystem wurde die hohe Belastung von Pflegekräften bislang nicht umfassend gesetzlich berücksichtigt. Nun reagiert die Bundesregierung auf eine langjährige Forderung von Pflegeorganisationen, Gewerkschaften und Betroffenen: Pflegekräfte werden in die Schwerarbeitsverordnung aufgenommen. Im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz stellten Gesundheits- und Sozialministerin Korinna Schumann sowie ÖVP-Klubobmann August Wöginger die Eckpunkte der geplanten Änderungen vor. Demnach erhalten Pflegekräfte künftig die Möglichkeit, mit 60 Jahren in Pension zu gehen – vorausgesetzt, sie haben mindestens 45 Versicherungsjahre sowie 10 Jahre Schwerarbeit innerhalb der letzten 20 Jahre nachgewiesen.

Gesundheits- und Sozialministerin Korinna Schumann unterstreicht die Notwenigkeit der vereinbarten Verbesserungen: „

Für unsere Gesellschaft ist die Arbeit von Pflegekräften eine zentrale Stütze. Die Pflege ist systemrelevant. Als Zeichen des Respekts und der Wertschätzung wird die Arbeit von Pflegekräften daher nun besser für die Schwerarbeitspension berücksichtigt, denn Pflege ist Schwerarbeit. Es ist in unser aller Interesse, dass es faire Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte gibt. Und es ist besonders wichtig, dass anerkannt wird, welch körperlicher und psychischer Kraftakt Pflegearbeit ist. Wir setzten mit den Verbesserungen auch eine langjährige Forderung der Betroffenen um. Ich habe noch kurz vor der Pressekonferenz mehr als 190.000 Unterschriften für die Einstufung der Pflegekräfte als Schwerarbeiterinnen und Schwerarbeiter übernommen

“.ÖVP-Klubobmann August Wöginger erklärt zur Neuregelung: „

Mit der Vereinfachung, als Pflegekraft in die Schwerarbeit zu kommen, setzen wir ein Zeichen der Wertschätzung und des Respekts all jenen gegenüber, die in der Pflege arbeiten. Wir wollen für jene, die über Jahre tatsächlich in der Pflege schwer gearbeitet haben und für die Patientinnen und Patienten „am Bett“ da waren, eine verbesserte Anerkennung ihrer schweren Arbeit in der Pflege schaffen. Es ist uns bewusst, dass Pflege einer der härtesten Jobs im Lande ist - Pflege ist Schwerarbeit. Es ist also wichtig, Pflegeberufe dort einzuordnen, wo sie hingehören: In die Schwerarbeit. Mit diesem Schritt bauen wir weiter aus, was wir in der vergangenen Legislaturperiode begonnen haben

“.Im Zuge der Reform werden die Kriterien für die Anerkennung von Schwerarbeit neu definiert und objektiviert. Bisher lag der Fokus ausschließlich auf eindeutig körperlich belastenden Tätigkeiten, wie etwa Schichtdiensten mit mindestens sechs Nachtdiensten pro Monat oder dem Erreichen bestimmter Kaloriengrenzen bei körperlicher Arbeit. Künftig werden auch psychische Belastungen und Mehrfachbelastungen in die Bewertung einbezogen – ein bedeutender Fortschritt für im Pflegebereich tätige Menschen. Zudem ist eine verbesserte Anerkennung von geleisteten Stunden und Diensten vorgesehen, um der tatsächlichen Arbeitsrealität besser Rechnung zu tragen.

Die Bundesregierung bekennt sich darüber hinaus zu weiteren Verbesserungen bei Arbeitszeit und Dienstplänen, zur Entlastung durch mehr Personal und zu einer Attraktivierung des Pflegeberufs für künftige Generationen.

Zur Pressemitteilung: https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20250422_OTS0068/schumannwoeginger-pflegekraefte-werden-in-die-schwerarbeitsverordnung-aufgenommen

Foto: stock.adobe.com - Alliance

Die Bielefelder Forschungswohnung „KogniHome“ wurde mit zusätzlichen Sensoren, leistungsfähigerer Software, einer innovativen Eingangstür und einer trainierten KI weiterentwickelt. Zwei Wissenschaftler der HSBI nutzen diese Technologien, um pflegebedürftigen Menschen ein längeres und sicheres Leben in ihrem Zuhause zu ermöglichen.

Die Bielefelder Forschungswohnung „KogniHome“ wurde mit zusätzlichen Sensoren, leistungsfähigerer Software, einer innovativen Eingangstür und einer trainierten KI weiterentwickelt. Zwei Wissenschaftler der HSBI nutzen diese Technologien, um pflegebedürftigen Menschen ein längeres und sicheres Leben in ihrem Zuhause zu ermöglichen. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel, Vorsitzender des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung, Sozialministerin Stefanie Drese und Prodekan Prof. Dr. Schmidt von der Hochschule Neubrandenburg haben heute den offiziellen Start der Bewerbungsphase für den Landespräventionspreis 2025 bekannt gegeben.

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel, Vorsitzender des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung, Sozialministerin Stefanie Drese und Prodekan Prof. Dr. Schmidt von der Hochschule Neubrandenburg haben heute den offiziellen Start der Bewerbungsphase für den Landespräventionspreis 2025 bekannt gegeben.

Viele ältere Menschen wünschen sich, möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung zu leben. Doch altersbedingter Muskelabbau, Gangunsicherheiten und eine nachlassende körperliche Leistungsfähigkeit erhöhen das Sturzrisiko und den Pflegebedarf, was die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen kann. Angehörige geraten dadurch oft unter großen Druck, während Pflegedienste aufgrund des Fachkräftemangels an ihre Grenzen stoßen. Moderne Technologien sollen nun dazu beitragen, eine bessere Unterstützung zu ermöglichen.

Viele ältere Menschen wünschen sich, möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung zu leben. Doch altersbedingter Muskelabbau, Gangunsicherheiten und eine nachlassende körperliche Leistungsfähigkeit erhöhen das Sturzrisiko und den Pflegebedarf, was die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen kann. Angehörige geraten dadurch oft unter großen Druck, während Pflegedienste aufgrund des Fachkräftemangels an ihre Grenzen stoßen. Moderne Technologien sollen nun dazu beitragen, eine bessere Unterstützung zu ermöglichen. Das Projekt iDEM-Support, unter der Konsortialführung von Prof. Dr. Ina Otte, Leiterin der Abteilung für Versorgungsforschung der Ruhr-Universität Bochum, hat das Ziel, pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz zu unterstützen und zu empowern. Rund 84 Prozent der Menschen mit Demenz weltweit leben zu Hause und sind auf die Hilfe von Familie oder Freund*innen angewiesen. Diese pflegenden Zugehörigen sind häufig mit erheblichen Belastungen und Stressfaktoren konfrontiert. iDEM-Support setzt an diesem Punkt an und bietet den pflegenden Personen gezielte Hilfe und Unterstützung, um ihre Aufgaben besser bewältigen zu können. „Unser Ziel ist es, pflegende Zugehörige zu stärken, ihre Belastung durch die Pflege zu verringern und so auch die langfristige Pflege der Menschen mit Demenz zu Hause zu sichern“, erklärt Amelie Meibeck vom Projektteam.

Das Projekt iDEM-Support, unter der Konsortialführung von Prof. Dr. Ina Otte, Leiterin der Abteilung für Versorgungsforschung der Ruhr-Universität Bochum, hat das Ziel, pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz zu unterstützen und zu empowern. Rund 84 Prozent der Menschen mit Demenz weltweit leben zu Hause und sind auf die Hilfe von Familie oder Freund*innen angewiesen. Diese pflegenden Zugehörigen sind häufig mit erheblichen Belastungen und Stressfaktoren konfrontiert. iDEM-Support setzt an diesem Punkt an und bietet den pflegenden Personen gezielte Hilfe und Unterstützung, um ihre Aufgaben besser bewältigen zu können. „Unser Ziel ist es, pflegende Zugehörige zu stärken, ihre Belastung durch die Pflege zu verringern und so auch die langfristige Pflege der Menschen mit Demenz zu Hause zu sichern“, erklärt Amelie Meibeck vom Projektteam. Pflegekräfte erbringen täglich herausragende Leistungen. Sie stehen Menschen zur Seite, wenn diese auf Unterstützung, Betreuung und Zuwendung angewiesen sind – sei es im Krankenhaus, im Pflegeheim, in der mobilen Pflege oder in der Hospizbegleitung. Dabei geraten viele Pflegekräfte regelmäßig an ihre körperlichen und psychischen Belastungsgrenzen.

Pflegekräfte erbringen täglich herausragende Leistungen. Sie stehen Menschen zur Seite, wenn diese auf Unterstützung, Betreuung und Zuwendung angewiesen sind – sei es im Krankenhaus, im Pflegeheim, in der mobilen Pflege oder in der Hospizbegleitung. Dabei geraten viele Pflegekräfte regelmäßig an ihre körperlichen und psychischen Belastungsgrenzen.