-

Innovationen für ambulante Pflege: HSBI-Forscher rüsten Bielefelder KogniHome mit Sensorik und KI auf

![]() Die Bielefelder Forschungswohnung „KogniHome“ wurde mit zusätzlichen Sensoren, leistungsfähigerer Software, einer innovativen Eingangstür und einer trainierten KI weiterentwickelt. Zwei Wissenschaftler der HSBI nutzen diese Technologien, um pflegebedürftigen Menschen ein längeres und sicheres Leben in ihrem Zuhause zu ermöglichen.

Die Bielefelder Forschungswohnung „KogniHome“ wurde mit zusätzlichen Sensoren, leistungsfähigerer Software, einer innovativen Eingangstür und einer trainierten KI weiterentwickelt. Zwei Wissenschaftler der HSBI nutzen diese Technologien, um pflegebedürftigen Menschen ein längeres und sicheres Leben in ihrem Zuhause zu ermöglichen.SHARLY („Smart Home Agent Really“) erfasst zahlreiche Aktivitäten im Bielefelder KogniHome, etwa das Öffnen des Kühlschranks, den Wasserverbrauch oder das Betreten eines Raums. Trotz der umfassenden Sensorik geht es den Forschenden im Stadtteil Bethel nicht um Überwachung, sondern um die Entwicklung unterstützender Technologien für pflegebedürftige Menschen: „Wir möchten vielmehr herausfinden, wie mithilfe von Künstlicher Intelligenz und einer vernetzten Wohnumgebung sichergestellt werden kann, das körperlich oder geistig beeinträchtigte Menschen so lang wie möglich selbstständig und sicher in ihren eigenen vier Wänden leben können“, so Prof. Dr. Thorsten Jungeblut.

Privatsphäre bleibt gewahrt, dennoch wird sichtbar, wie es jemandem geht – gut, mittel oder schlecht

Der Professor der Hochschule Bielefeld (HSBI) im Bereich Industrial Internet of Things arbeitet daran, pflegenden Angehörigen und Diensten per intelligenter Datenauswertung aus der Ferne Einblick in das Wohlbefinden betreuter Personen zu ermöglichen und frühzeitig Handlungsbedarf zu erkennen. „Stellen Sie sich vor, es gibt irgendwann einfach eine App, mit der Sie zum Beispiel über ein simples Ampelsystem erfahren, ob alles okay ist bei Ihren hochbetagten Eltern oder ob mittelfristig oder sofort Handlungsbedarf besteht“, skizziert Jungeblut die Perspektive seiner Arbeit. „Das wäre doch praktisch!“

Zum kritischen Punkt „Big Brother“ haben der Professor und sein Doktorand Justin Baudisch auch gleich einige Lösungen parat: „Bei einem einfachen Bewertungssystem mit den Unterteilungen gut, mittel, schlecht bleibt die Privatsphäre weitgehend gewahrt“, erläutert Baudisch. „Wir arbeiten ja nicht mit Kameras, sondern mit Sensoren, deren Daten vor Ort gesammelt und analysiert werden. Solche Sensoren haben keinen oder nur sehr begrenzten Personenbezug.“ Wenn dann doch mal Daten die geschützte Umgebung verlassen sollen – zum Beispiel, um die Wissenschaft weiterzubringen –, dann werden diese homomorph verschlüsselt, versichert Baudisch. „Das ist ein innovatives Verfahren, bei dem die individuelle inhaltliche Substanz der Daten erhalten bleibt, eine Zuordnung zu konkreten Personen aber unmöglich ist.“

Günstige Minimalsensorik steigert die Realisierungswahrscheinlichkeit des Systems

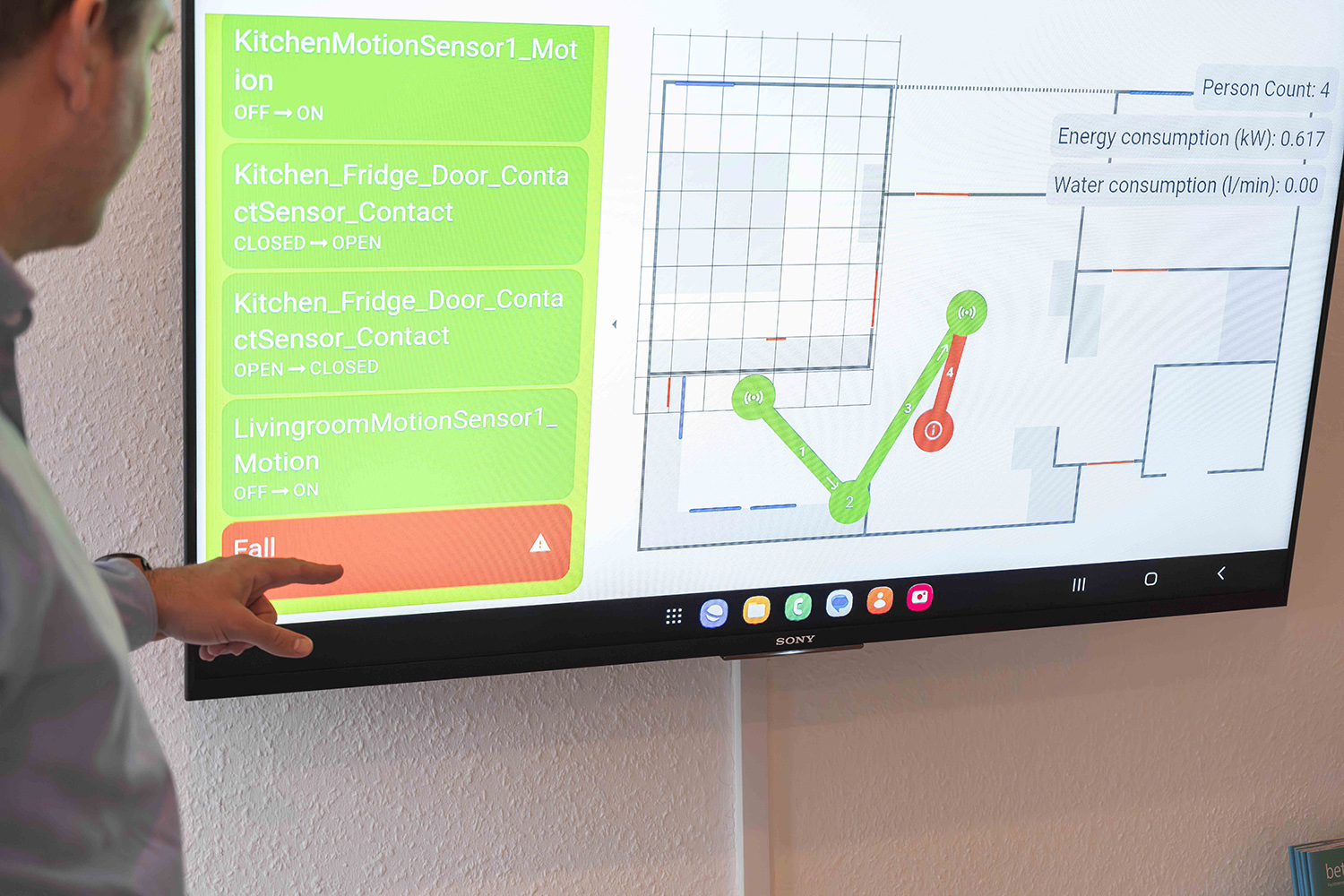

SHARLY ist eine fortschrittliche Softwareumgebung, die Jungeblut und Baudisch kontinuierlich weiterentwickeln. Auf einem Monitor im KogniHome zeigt das System diskret und schematisch an, was in der Wohnung geschieht. Legt sich eine Testperson auf den Badezimmerboden, erscheinen zwei blaue Vierecke auf dem Bildschirm und markieren den simulierten Sturz. Auch ein offenes Badezimmerfenster wird visualisiert. Bleibt die Situation über einen bestimmten Zeitraum unverändert, könnte das System automatisch Alarm auslösen und Rettungskräfte verständigen.

SHARLYs umfangreiche Datenerfassung hilft nicht nur in Notfällen: Das System sammelt und analysiert eine Vielzahl von Sensordaten, um typische Tagesabläufe zu erkennen. Bei Abweichungen kann es wertvolle Hinweise für Pflegende liefern. Die Auswertung umfasst Daten von Bewegungsmeldern, Lichtschaltern, Türen, Fenstern und intelligenten Haushaltsgeräten wie Kaffeemaschinen, Saugrobotern oder Waagen. Zusätzlich verarbeitet SHARLY Informationen von Smartmetern zu Heizung, Strom und Wasserverbrauch.

„Ein Vorteil unseres Ansatzes besteht darin, dass Minimalsensoren heute schon Standard sind für viele Gebäudeeinrichter, Bad- und Küchenhersteller“, so Jungeblut. „Das heißt die Technologie ist relativ kostengünstig und so besteht eine gute Chance, dass unser System mittelfristig, zum Beispiel in der ambulanten Pflege, eingesetzt wird.“ Das Team arbeitet bereits mit der Ambulanten Geriatrischen Rehabilitation Bielefeld GmbH an der Integration von Smart-Home-Sensorik in die häusliche Rehabilitation. In Brackwede können Interessierte in den Räumen der PVM GmbH verschiedene im KogniHome genutzte Sensortechnologien besichtigen und testen. Zudem haben Doktorand Baudisch und sein Professor eine Schnittstelle zu einer Pflegemanagement-Software entwickelt und beginnen nun mit ersten Tests.

Daten werden homomorph verschlüsselt, und dann startet das Training der KI bei yourAI in der HSBI

Doch braucht das System tatsächlich so viele Daten und warum registriert es selbst, ob der Küchenschrank gerade geöffnet wurde und ob die Kaffeemaschine läuft? „Ganz einfach“, erläutert Justin Baudisch, „nur so kriegen wir raus, welche Verhaltensmuster normal und damit unkritisch sind und welche eine Abweichung bedeuten, die womöglich auf ein Problem hindeuten.“ Damit das zuverlässig klappt, muss die Software allerdings viel lernen und Schritt für Schritt klüger werden. Hier kommt KI ins Spiel: Die Daten aus der vernetzten Wohnung werden, wie erwähnt, zunächst homomorph verschlüsselt und dann in die HSBI übertragen. Dort gibt es ein Rechnernetzwerk namens yourAI mit der Kapazität, große Datenmengen zu verarbeiten und KIs zu trainieren.

Das Training läuft so ab: Basierend auf aufeinanderfolgenden Ereignissen werden die Aktivitäten in der Wohnung erfasst und Handlungssequenzen gebildet. Diese finden in einer Graphstruktur Abbildung. Nach einer gewissen Zeit, in der immer wieder neue Sequenzen abgebildet wurden, können Abweichungen in der Struktur – also bisher unbekannte Sequenzen oder leichte Abweichungen von bekannten Sequenzen – als Anomalien erkannt werden. Baudisch: „Bei Abweichungen vom gewohnten, in der Vergangenheit gelernten Verhalten – wir sprechen von Anomalie – werden pflegende Angehörige, das Pflegepersonal oder auch ein Rettungsdienst informiert, um, wenn nötig, entsprechende Interventionen einzuleiten.“ Bei einer noch nicht hinreichend trainierten KI wäre falscher Alarm ziemlich wahrscheinlich. Zurzeit ist das Team deshalb unter anderem dabei, der KI den richtigen Umgang mit Trends beizubringen. Dabei geht es zum Beispiel und um die Berücksichtigung von Saisonalitäten wie Wochenenden und Jahreszeiten.

Arbeit im Kontext von demografischem Wandel und Arbeitskräftemangel im Pflegebereich

Viele Daten zu sammeln, zu analysieren und mittels KI zu klassifizieren, steigert also die Zuverlässigkeit des Systems. Große Datenmengen bringen aber noch einen weiteren Vorteil, berichtet Prof. Jungeblut: „Die langfristige Messung der Aktivität kann auch die Früherkennung und Diagnose von neurologischen Erkrankungen wie Demenz erleichtern.“ Eine weitere Krankheit, auf die eine Änderung der Aktivität in der Wohnung hindeuten könnte, ist Depression. Oder das System stellt fest, dass der Wasserverbrauch in der Toilette kontinuierlich gesunken ist: ein Indiz dafür, dass eine schleichende Dehydrierung der hilfebedürftigen Person im Gange ist – eine gefährliche Entwicklung, die typisch ist insbesondere für hochbetagte Menschen.

Selbstbestimmtes Leben zu Hause auch im hohem Alter ist ein wichtiges Ziel des Gesundheitswesens, findet Prof. Jungeblut, und so bilden die sogenannte „Überalterung“ der Gesellschaft bei gleichzeitigem Arbeitskräftemangel im Pflegebereich und inhaltlich wie zeitlich oft überforderten Angehörigen den Hintergrund seiner Arbeit und der seines Doktoranden. Im KogniHome finden sie dafür ideale Voraussetzungen vor. Die Forschungswohnung in Bethel, dem Stadtteil des Bielefelder Bezirks Gadderbaum, war 2014 als gemeinsames Projekt von 14 Partnern entstanden. Acht Millionen Euro ließ es sich das Bundesministerium für Bildung und Forschung kosten, um eine zukunftsträchtige Musterwohnung entstehen zu lassen, die selbstbestimmtes Wohnen von Menschen mit Beeinträchtigungen mithilfe technischer Assistenzsysteme ermöglichen sollte. Mittlerweile wird das durch und durch vernetzte und mit allerlei technischen Finessen ausgestattete Appartement – darunter neuerdings eine innovative Eingangstür, die von Rettungskräften mit einem von SHARLY gesendeten QR-Codes geöffnet werden kann – von einem Verein betrieben, in dem die wesentlichen Köpfe aus Gesundheit, Wirtschaft und Hochschulen Mitglied sind.

Insbesondere Letztere haben sich einiges vorgenommen: Um die Datenschutzherausforderungen beispielsweise künftig noch besser in den Griff zu bekommen und an dieser Stelle robust aufgestellt zu sein, möchte HSBI-Professor Jungeblut mittelfristig erreichen, dass die Daten nicht nur vor Ort gesammelt und dann anonymisiert weitergegeben werden, sondern dass auch die KI-Verarbeitung selbst lokal stattfindet. Diese sensornahe KI-basierte Vorverarbeitung in der Wohnung kann aber aufgrund begrenzter Rechenkapazitäten zusätzliche Schritte erforderlich machen. Ein sogenanntes Co-Design der Hardware vor Ort und der KI müsste erfolgen. Jungeblut: „Das versuchen wir gerade zu erreichen, indem wir zunächst Verfahren zur Reduktion der Modellkomplexität beispielsweise durch Quantisierung Approximation anwenden, also eine Vereinfachung, durch die sich der Rechenbedarf reduzieren lässt, ohne dass die Genauigkeit des KI-Modells darunter leidet.“ Es bleibt also spannend im KogniHome, „Big Brother“ allerdings bleibt in dieser Wohnung diskret und ist auch künftig auf die Wahrung der Privatsphäre bedacht.

Zur Pressemitteilung: https://www.hsbi.de/presse/pressemitteilungen/innovationen-fuer-ambulante-pflege-hsbi-forscher-ruesten-bielefelder-kognihome-mit-sensorik-und-ki-auf

Foto: Durch Minimalsensorik können exakte Bewegung im KogniHome erkannt, erfasst und dargestellt werden. (H. Hilpmann/HSBI)

-

MV: Landespräventionspreis 2025 "Augen auf! Gewaltprävention in der Pflege"

![]() Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel, Vorsitzender des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung, Sozialministerin Stefanie Drese und Prodekan Prof. Dr. Schmidt von der Hochschule Neubrandenburg haben heute den offiziellen Start der Bewerbungsphase für den Landespräventionspreis 2025 bekannt gegeben.

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel, Vorsitzender des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung, Sozialministerin Stefanie Drese und Prodekan Prof. Dr. Schmidt von der Hochschule Neubrandenburg haben heute den offiziellen Start der Bewerbungsphase für den Landespräventionspreis 2025 bekannt gegeben.Auch im kommenden Jahr wird der Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung gemeinsam mit der Landespolizei bewährte Präventionsarbeit würdigen. Im Rahmen des Landespräventionstages werden erneut Initiativen, Organisationen, Institutionen oder Einzelpersonen ausgezeichnet, die sich mit besonderem Engagement für die Kriminalitätsvorbeugung einsetzen.

"In diesem Jahr suchen wir innovative Projekte aus Mecklenburg-Vorpommern, die sich für Gewaltprävention in der Pflege einsetzen und die Pflege zukunftsfähig machen. Wir sind uns einig: Ganz viele Menschen pflegen beruflich oder ehrenamtlich Menschen mit riesengroßer Hingabe und ganz viel Engagement. Wir wissen aber leider auch, dass es in Einzelfällen zu psychischer und physischer Gewalt in der Pflege kommt und genauso klar ist: Gewalt in der Pflege ist nicht hinnehmbar und widerspricht den ethischen Grundsätzen der Pflege. Deshalb ist es wichtig, Anzeichen von Gewalt zu erkennen und geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit und das Wohlergehen aller Beteiligten zu gewährleisten", appelliert Innenminister Christian Pegel.

"Gewalt in der Pflege ist komplex und kann Pflegebedürftige ebenso wie Pflegende oder Angehörige treffen. Studien zeigen, dass etwa 90 Prozent der professionellen Pflegekräfte innerhalb eines Jahres Gewalt erlebt haben. Gleichzeitig gaben 70 Prozent an, in diesem Zeitraum auch selbst Gewalt gegenüber Pflegebedürftigen ausgeübt zu haben. Geeignete Präventionsmaßnahmen sind dabei die beste Medizin, um Gewalt gar nicht erst entstehen zu lassen und Pflegende und Pflegebedürftige zu schützen. Ich erhoffe mir deshalb, dass wir mit dem diesjährigen Landespräventionspreis möglichst viele Personen aus der Eingliederungshilfe und Pflege erreichen und wir uns gemeinsam für eine gewaltfreie Pflege einsetzen - damit aus einer Kultur des Wegschauens eine Kultur des Hinschauens, des Handelns wird", erklärte Sozialministerin Stefanie Drese.

Entscheidungsgrundlage für die Jury sind u.a. folgende Kriterien:

- Innovation

- Wirksamkeit

- Nachhaltigkeit

- Zielgruppenorientierung

- Kooperation

"Jede und jeder - ob Privatperson, Verein, Organisation, Kommune, Selbsthilfegruppen, Kommunale Präventionsräte, um nur einige Beispiele zu nennen - kann Vorschläge einreichen! Und hierzu möchten wir alle ermutigen", so Innenminister Christian Pegel und Sozialministerin Stefanie Drese.

Die Preisträger werden im Rahmen des 13. Landespräventionstages "Augen auf! Gewaltprävention in der Pflege" am 3. Juli 2025 an der Hochschule Neubrandenburg den "Oscar der Kriminalprävention Mecklenburg-Vorpommern", Urkunden und - Geldprämien in Höhe von insgesamt 3.500 Euro. Die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger erfolgt durch eine Jury.

Einsendeschluss ist der 25. April 2025.

Vorschläge mit Namen, Anschrift des Bewerbers (inkl. Telefonnummer und E-Mail-Adresse) und Begründung können per E-Mail an

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. gesendet werden.Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung

Mecklenburg-Vorpommern

Telefon: 0385/58812003

E-Mail:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

https://www.regierung-mv.de

Zur Pressemitteilung: https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/im/Aktuell/?id=208813&processor=processor.sa.pressemitteilung

Foto: stock.adobe.com - doidam10

-

AltenpflegePreis 2025 ausgeschrieben

![]() Der AltenpflegePreis 2025 würdigt innovative Konzepte, die eine hohe Pflegequalität auch in Zeiten von Fachkräftemangel und neuen Arbeitsorganisationen sicherstellen. Ziel des Preises ist es, herausragende Ansätze in der Altenpflege auf einer bundesweiten Plattform zu präsentieren und so den Austausch sowie die Weiterentwicklung in der Branche zu fördern. Der renommierte Preis ehrt Konzepte, die das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner konsequent in den Mittelpunkt stellen.

Der AltenpflegePreis 2025 würdigt innovative Konzepte, die eine hohe Pflegequalität auch in Zeiten von Fachkräftemangel und neuen Arbeitsorganisationen sicherstellen. Ziel des Preises ist es, herausragende Ansätze in der Altenpflege auf einer bundesweiten Plattform zu präsentieren und so den Austausch sowie die Weiterentwicklung in der Branche zu fördern. Der renommierte Preis ehrt Konzepte, die das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner konsequent in den Mittelpunkt stellen."Hochwertige Pflege bedeutet, den Menschen in seiner Würde zu achten", betont Miriam von Bardeleben, Chefredakteurin der Fachzeitschrift Altenpflege. Der Preis bietet nicht nur eine feierliche Auszeichnung in der Einrichtung, sondern auch eine bedeutende Mediale Präsenz, die das Engagement und die Innovationen der besten Pflegeeinrichtungen einem breiten Publikum zugänglich macht. Die Gewinner erhalten einen exklusiven Schwerpunktartikel in der Fachzeitschrift Altenpflege sowie die Möglichkeit, ihr Konzept auf dem AltenpflegeKongress 2025/2026 zu präsentieren.

Zusätzlich honoriert der AltenpflegePreis 2025 das Engagement mit einem Preisgeld von 3.000 Euro.

Bewerbungen sind bis zum 6. Juni 2025 möglich. Weitere Informationen und den Bewerbungsleitfaden finden Sie auf der Projektseite: https://www.altenpflege-online.net/altenpflegepreis/

Zur Pressemitteilung: https://www.altenpflege-online.net/altenpflegepreis-2025-jetzt-bewerben-und-gewinnen/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=Head_AltenpflegePreis+2025%3A+Jetzt+bewerben+und+gewinnen&utm_campaign=AP_NL_20250320

Foto: stock.adobe.com - Kzenon

-

Pflege von LGBTQ+-Personen

![]()

![]() Tyler Traister

Tyler Traister

hogrefe, Bern 2025, 240 Seiten, 40,00 €, ISBN 9783456863290

Deutschsprachige Ausgabe bearbeitet und herausgegeben von Andreas Pfister, Kathrin Kürsten & Roland BrüheDie Versorgung von LGBTQ+-Personen im Gesundheitswesen stellt oft eine Herausforderung dar, da spezifische Bedürfnisse und Barrieren nicht immer ausreichend berücksichtigt werden. Tyler Traister setzt genau hier an und bietet mit seinem Buch eine praxisnahe und fundierte Orientierungshilfe für Pflegekräfte. Das Werk sensibilisiert für die besonderen Anforderungen dieser Patientengruppe und liefert wertvolle Handlungsempfehlungen für eine diversitätssensible Pflege.

Ziel und Inhalt des Buches

Tyler Traister widmet sich in seinem Buch Pflege von LGBTQ+-Personen – Wie man eine diversitätssensible und inklusive pflegerische Versorgung ermöglicht einem wichtigen und oft vernachlässigten Thema. Er schafft es, grundlegende Begrifflichkeiten verständlich zu erklären und ein Bewusstsein für die Herausforderungen zu schaffen, denen LGBTQ+-Personen im Gesundheitswesen begegnen. Das Buch bietet praxisnahe Anleitungen, die Pflegekräfte dabei unterstützen, eine diversitätssensible und inklusive Versorgung zu gewährleisten. Dabei geht es unter anderem um diversitätssensible Kommunikation, rechtliche Aspekte und Diskriminierungsschutz sowie spezifische Gesundheitsrisiken und Bedürfnisse verschiedener LGBTQ+-Gruppen. Besonders positiv hervorzuheben ist, dass Kinder, Jugendliche und ältere Menschen gesondert betrachtet werden, wodurch ein umfassendes Bild der pflegerischen Anforderungen entsteht.

Aufbau des Buches

Das Buch gliedert sich in vier Teile:

Teil 1: LGBTQ+ verstehen – Dieser Abschnitt behandelt die Grundlagen, einschließlich der Geschichte von LGBTQ+-Rechten, sexueller Orientierung und Identität sowie kultureller Kompetenz im Pflegebereich.

Teil 2: Ungleichheiten und Herausforderungen – Hier werden Themen wie Stigmatisierung, Substanzkonsum und gesundheitsbezogenes Verhalten in der LGBTQ+-Community diskutiert.

Teil 3: Pflegerische Versorgung – Dieser Abschnitt konzentriert sich auf konkrete pflegerische Maßnahmen, darunter Selbstwahrnehmung, Kommunikation, Anamnese bei trans* Personen, Hormontherapie sowie die Versorgung von Kindern und älteren LGBTQ+-Personen.

Teil 4: Eine inklusive Umgebung schaffen – Abschließend geht es um die Gestaltung einer inklusiven Pflegeeinrichtung, Interessenvertretung sowie die Entwicklung eines Gesundheitsgleichstellungsindex und die Integration dieser Themen in die Lehre.

Übersichtlichkeit und Praxisbezug

Strukturell ist das Buch sehr übersichtlich aufgebaut und besticht durch eine klare Gliederung. Besonders hilfreich sind die "Fast Facts", die eine schnelle Orientierung ermöglichen, sowie die praxisnahen Tipps und Fallbeispiele, die theoretisches Wissen mit realen Szenarien verknüpfen. Weiterführende Empfehlungen laden dazu ein, sich noch intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ein besonderes Highlight ist die Möglichkeit zur Selbsteinschätzung, die Pflegekräfte dazu anregt, das eigene Handeln kritisch zu reflektieren und persönliche Vorurteile zu hinterfragen.

Kritikpunkte

Ein Kritikpunkt ist das Kapitel über Substanzkonsum, das im Verhältnis zu anderen Themen sehr viel Raum einnimmt. Zwar ist es zweifellos ein relevantes Thema, doch hätte eine kompaktere Darstellung gereicht, um die Balance zwischen den verschiedenen Inhalten zu wahren.

Fazit und Mehrwert

Insgesamt stellt das Buch eine wertvolle Ressource für alle dar, die sich mit LGBTQ+-sensibler Pflege beschäftigen möchten. Es vermittelt praxisnahes Wissen, ohne zu langweilen, und lädt zur Reflexion ein. Besonders für Pflegekräfte, Pädagog*innen und alle, die sich für eine diversitätssensible Gesundheitsversorgung engagieren, ist es eine klare Empfehlung.

Eine Rezension von Anett Friedrich,

M. Ed. Medizinpädagogin & Diversitytrainerin -

Forschungsprojekt Care4Care: Policy Paper fordert EU-weite Strategien gegen den Pflegenotstand

![]() In vielen EU-Mitgliedstaaten befindet sich die Pflegebranche in einer tiefgreifenden Krise, die durch belastende Arbeitsbedingungen und einen wachsenden Fachkräftemangel gekennzeichnet ist – Probleme, die sich gegenseitig verstärken. Ein aktuelles Policy Paper des Forschungsprojekts Care4Care widmet sich dieser Thematik und analysiert politische Handlungsoptionen, um der Entwicklung sowohl auf nationaler Ebene als auch auf Ebene der Europäischen Union entgegenzuwirken.

In vielen EU-Mitgliedstaaten befindet sich die Pflegebranche in einer tiefgreifenden Krise, die durch belastende Arbeitsbedingungen und einen wachsenden Fachkräftemangel gekennzeichnet ist – Probleme, die sich gegenseitig verstärken. Ein aktuelles Policy Paper des Forschungsprojekts Care4Care widmet sich dieser Thematik und analysiert politische Handlungsoptionen, um der Entwicklung sowohl auf nationaler Ebene als auch auf Ebene der Europäischen Union entgegenzuwirken.An dem Papier mitgewirkt haben unter anderem die Arbeitsrechtlerin Prof. Dr. Eva Kocher und der Anthropologe Dr. Ziga Podgornik-Jakil von der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). Gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Italien, Spanien, Schweden, Polen und Frankreich wurden länderspezifische sowie grenzüberschreitende Ansätze erarbeitet, die darauf abzielen, die Arbeitsbedingungen in der Pflege nachhaltig zu verbessern und langfristig die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Zu den Kernforderungen des Papiers gehören eine bessere Prävention und Berücksichtigung von körperlichen und psychosozialen Belastungen sowie geregelte Qualifikations- und Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des Berufes. Auch im Bereich der Arbeitsmigration sieht das Papier akut Defizite. Prof. Dr. Eva Kocher konkretisiert: „Damit sich die Hoffnung, die viele in die Migration setzen, erfüllen kann, braucht es deutlich mehr als nur ein Anwerbeprogramm. Neben der Anerkennung von Qualifikationen ist das eine Frage des Willkommens und der Integration. Ein einfaches Beispiel: Sprachkurse sollten finanziert werden und innerhalb der Arbeitszeit belegt werden können.“

Darüber hinaus hebt das Projekt die vielfältigen Gesundheitsrisiken hervor, die mit Pflegeberufen einhergehen – etwa durch körperliche Belastungen sowie durch psychosoziale Faktoren wie Stress, Gewalt und Belästigung. Als zentrale Maßnahme zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen wird die konsequente Umsetzung bestehender Regelungen zu Arbeits- und Ruhezeiten benannt. Zusätzlich wird betont, dass verbindliche Betreuungsschlüssel notwendig sind und deren Einhaltung sichergestellt werden muss.

Explizit betrachten die Forschenden das Feld der Live-In-Pflege, wenn also das Pflegepersonal mit der pflegebedürftigen Person in einem Haushalt lebt. Diese Art der Beschäftigung sei quasi unsichtbar und arbeitsrechtliche Normen daher schwer durchzusetzen, argumentiert Prof. Dr. Eva Kocher. Bei der Live-In-Pflege lägen meist klare Arbeitsverhältnisse vor; in der Realität würden diese Tätigkeiten aber oft als Selbstständigkeit definiert. „Die meisten Arbeitskräfte in dem Bereich sind Frauen über 50. Sie sind extrem abhängig von der Person, bei der sie leben. Eine Begrenzung von Arbeits- und Bereitschaftszeiten gibt es in der Praxis meist nicht“, umreißt die Arbeitsrechtlerin die Probleme. Das Papier fordert hierfür eine klare Anerkennung der Arbeitsverhältnisse und eine Durchsetzung der Arbeitnehmendenrechte.

Das vollständige Policy Paper können Sie hier ansehen.

Hintergrund zum Projekt Care4Care

Das Forschungsverbundprojekt „Care4Care“ hat sich zum Ziel gesetzt, die Arbeitssituation von Pflegekräften in der Europäischen Union zu verbessern. Forschende in sechs europäischen Ländern (Spanien, Schweden, Polen, Italien, Frankreich und Deutschland) erarbeiten im Rahmen des dreijährigen, mit 2,7 Millionen Euro ausgestatteten Vorhabens Lösungsvorschläge für die Pflegesituation auf nationaler und EU-weiter Ebene.

An der Viadrina befassen sich Prof. Dr. Eva Kocher (Projektleitung) und Dr. Ziga Podgornik-Jakil vom „Center for Interdisciplinary Labour Law Studies“ (C*LLaS) vor allem mit dem nun vorliegenden Policy Paper.

Projekt-Webseite: https://www.care4care.net/

Zur Pressemitteilung: https://idw-online.de/de/news850274

Foto: stock.adobe.com - Paopano

-

Gezielte Rekrutierung und Integration: Wien reagiert mit #Nurses4Vienna auf Fachkräftemangel

![]() Der Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) und die FH Campus Wien verfolgen mit #Nurses4Vienna ein zukunftsorientiertes Modell zur Anwerbung und Integration internationaler Pflegefachkräfte. Ziel ist es, in den kommenden fünf Jahren bis zu 600 qualifizierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen aus Drittstaaten nach Wien zu bringen, um die Gesundheitsversorgung nachhaltig zu stärken. Die Initiative stützt sich auf Partnerschaften mit internationalen Hochschulen sowie auf eine umfassende sprachliche, fachliche und soziale Vorbereitung der Teilnehmenden. Auch nach Abschluss der neunmonatigen Ausbildung werden die Pflegekräfte eng begleitet, erhalten weiterführenden Deutschunterricht und werden schrittweise in den Kliniken des Wiener Gesundheitsverbunds eingesetzt. Im Studienjahr 2024/25 stehen darüber hinaus rund 2.400 Studienplätze im Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege an der FH Campus Wien zur Verfügung, die in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnerinstitutionen angeboten werden.

Der Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) und die FH Campus Wien verfolgen mit #Nurses4Vienna ein zukunftsorientiertes Modell zur Anwerbung und Integration internationaler Pflegefachkräfte. Ziel ist es, in den kommenden fünf Jahren bis zu 600 qualifizierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen aus Drittstaaten nach Wien zu bringen, um die Gesundheitsversorgung nachhaltig zu stärken. Die Initiative stützt sich auf Partnerschaften mit internationalen Hochschulen sowie auf eine umfassende sprachliche, fachliche und soziale Vorbereitung der Teilnehmenden. Auch nach Abschluss der neunmonatigen Ausbildung werden die Pflegekräfte eng begleitet, erhalten weiterführenden Deutschunterricht und werden schrittweise in den Kliniken des Wiener Gesundheitsverbunds eingesetzt. Im Studienjahr 2024/25 stehen darüber hinaus rund 2.400 Studienplätze im Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege an der FH Campus Wien zur Verfügung, die in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnerinstitutionen angeboten werden.Antwort auf den Fachkräftebedarf in der Pflege

„#Nurses4Vienna ist ein wichtiger Schritt, um den Herausforderungen im Gesundheitswesen aktiv zu begegnen. Das Projekt ist eine klare Antwort auf den Fachkräftebedarf in der professionellen Pflege. Die Stadt Wien setzt auf Innovation und praxisnahe Lösungen, um die Gesundheitsversorgung der Wiener*innen auch in Zukunft auf hohem Niveau zu sichern,“ betont Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.Bereits im Dezember 2024 sind erste Pflegekräfte aus Jordanien in Wien gelandet. 19 Fachkräfte werden derzeit an der FH Campus Wien ausgebildet. Weitere Gruppen von Pflegekräften aus unterschiedlichen asiatischen Ländern folgen.

Nachhaltige Personalplanung für Wiens Gesundheitssystem

Angesichts des wachsenden Pflegebedarfs steht das österreichische Gesundheitssystem zunehmend unter Druck. Obwohl die Stadt Wien in den vergangenen Jahren die Ausbildungskapazitäten deutlich erweitert hat, lässt sich der Personalbedarf allein mit inländischen Fachkräften nicht decken. Hier setzt die Initiative #Nurses4Vienna an: Durch direkte Kooperationen mit internationalen Partneruniversitäten entfällt die Einbindung externer Vermittlungsagenturen. Dies ermöglicht eine effizientere Rekrutierung und sichert zugleich hohe Qualitätsstandards in Ausbildung und Auswahlprozess. So kann ein verlässlicher und kontinuierlicher Zugang zu qualifizierten Pflegefachkräften gewährleistet werden.

„Wir haben in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Maßnahmen zur Fachkräftesicherung gesetzt, von der Verdopplung der Ausbildungsplätze bis hin zu gezielten Rekrutierungsinitiativen. #Nurses4Vienna ist ein zentraler Baustein unserer langfristigen Strategie, um die Versorgungsqualität für die Wiener Bevölkerung nachhaltig zu sichern. Dabei geht es nicht nur um Rekrutierung, sondern um ein umfassendes Integrationsprojekt, das den Fachkräften langfristige Perspektiven in Wien bietet,“ erklärt Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, Generaldirektorin des WIGEV.

Alsergrund in Indonesien? Wie sich Studierende früh auf Österreich einstellen

Die Vorbereitung auf den künftigen Einsatz in Wien beginnt bereits an den Partneruniversitäten im Ausland. Neben der regulären Pflegeausbildung erhalten die angehenden Pflegefachkräfte dort Deutschunterricht bis zum Sprachniveau A2, sodass sie mit grundlegenden Sprachkenntnissen nach Österreich kommen. Besonderer Wert wird zudem auf eine praxisnahe Ausbildung und eine frühe emotionale Bindung an den künftigen Arbeitsort gelegt. So findet der Unterricht an einer indonesischen Partnerhochschule beispielsweise in Räumen mit Wiener Bezirksnamen wie „Alsergrund“, „Favoriten“ oder „Heiligenstadt“ statt. Diese frühzeitige und gezielte Vorbereitung bildet eine wichtige Grundlage für die anschließende Integration in Wien.

Gezielte akademische Vorbereitung für eine nachhaltige Integration

„Die FH Campus Wien verfügt über jahrelange Expertise in der akademischen Ausbildung von Pflegepersonen und bringt diese in #Nurses4Vienna ein. Unser Hochschullehrgang bereitet die Teilnehmer*innen nicht nur sprachlich und fachlich optimal vor, sondern bietet auch eine intensive Begleitung bei der sozialen und kulturellen Integration,“ betont Evelyn Süss-Stepancik, Vizerektorin für Lehre und Internationales der FH Campus Wien. „Die Teilnehmer*innen beweisen großen Mut, sich in Österreich einem neuen persönlichen und fachlichen Kontext zu stellen.“ Wilhelm Behensky, Vorsitzender der Geschäftsleitung der FH Campus Wien, ergänzt: „Dieses Projekt zeigt, dass durch gezielte akademische Vorbereitung und enge Zusammenarbeit mit dem Wiener Gesundheitsverbund eine nachhaltige Fachkräftesicherung im Pflegebereich möglich ist.“

Der neunmonatige Lehrgang umfasst neben dem weiterführenden Sprachunterricht auf B1-Niveau auch Inhalte aus der Pflegewissenschaft, dem österreichischen Gesundheitswesen sowie zur sozialen Orientierung. Um den Einstieg in Wien zu erleichtern, werden die Teilnehmenden durch Sozialarbeiter*innen begleitet. Nach erfolgreichem Abschluss des B1-Niveaus nehmen die Pflegekräfte ihre Tätigkeit zunächst als Pflegefachassistentinnen in den Kliniken des Wiener Gesundheitsverbunds auf. Mit dem Erwerb des B2-Sprachniveaus erfolgt schließlich die Anerkennung als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen (DGKP).

Zur Pressemitteilung: https://gesundheitsverbund.at/nurses4vienna-internationale-pflegekraefte-staerken-wiens-gesundheitsversorgung/

Foto: Wiener Gesundheitsverbund / Dujmic

-

IMC Krems startet Forschungsprojekt zur Sturzprävention bei Parkinson

![]() Mit dem neuen Forschungsprojekt PreFOG betritt das IMC Krems wissenschaftliches Neuland: Unter der Leitung von Assoz.-Prof. (FH) Agnes Wilhelm, MSc, Professorin am Institut für Therapie- und Hebammenwissenschaften, arbeitet ein interprofessionelles Team daran, das sogenannte Freezing of Gait (FoG) – eine plötzliche Bewegungsblockade beim Gehen – bei Menschen mit Idiopathischem Parkinsonsyndrom (IPS) vorhersagbar zu machen. Ziel ist es, mithilfe modernster Machine-Learning-Algorithmen und innovativer Smart-Einlegesohlen das Sturzrisiko deutlich zu reduzieren. Gefördert wird das Projekt vom Land Niederösterreich im Rahmen der WST3-Ausschreibung des NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds und durch Mittel der Europäischen Union (EFRE) kofinanziert.

Mit dem neuen Forschungsprojekt PreFOG betritt das IMC Krems wissenschaftliches Neuland: Unter der Leitung von Assoz.-Prof. (FH) Agnes Wilhelm, MSc, Professorin am Institut für Therapie- und Hebammenwissenschaften, arbeitet ein interprofessionelles Team daran, das sogenannte Freezing of Gait (FoG) – eine plötzliche Bewegungsblockade beim Gehen – bei Menschen mit Idiopathischem Parkinsonsyndrom (IPS) vorhersagbar zu machen. Ziel ist es, mithilfe modernster Machine-Learning-Algorithmen und innovativer Smart-Einlegesohlen das Sturzrisiko deutlich zu reduzieren. Gefördert wird das Projekt vom Land Niederösterreich im Rahmen der WST3-Ausschreibung des NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds und durch Mittel der Europäischen Union (EFRE) kofinanziert.Wenn Gehen plötzlich stoppt

Rund 40 Prozent aller Menschen mit Idiopathischem Parkinsonsyndrom (IPS) erleben im Verlauf ihrer Erkrankung sogenannte Freezing-of-Gait-Episoden – plötzliche Bewegungsblockaden. Nach mehr als zehn Krankheitsjahren sind bereits über 70 Prozent der Betroffenen davon betroffen. FoG zählt zu den zentralen Risikofaktoren für Stürze, die oftmals schwere Verletzungen und den Verlust von Selbstständigkeit nach sich ziehen. Bis zu 61 Prozent aller Stürze bei Parkinson-Patient*innen lassen sich direkt auf diese Episoden zurückführen.

Der innovative Ansatz

Im Gegensatz zu bisherigen Studien, die meist mehrere Messgeräte an unterschiedlichen Körperstellen einsetzten, verfolgt das Projekt PreFOG einen innovativen Ansatz: Es stützt sich ausschließlich auf Daten von Smart-Einlegesohlen, die mit Druck- und Bewegungssensoren (IMUs) ausgestattet sind. Zum Einsatz kommen dabei die Smart-Einlegesohlen StAPPone der StAPPtronics GmbH. Auf Basis dieser Daten entwickelt das Forschungsteam prädiktive Modelle, die Freezing-of-Gait-Episoden frühzeitig erkennen sollen.

„Unser Ziel ist es, FoG vorherzusagen, bevor es überhaupt auftritt – und damit Zeit zu gewinnen, um Stürze zu verhindern“, erklärt Projektleiterin Agnes Wilhelm. „Das könnte die Lebensqualität und Sicherheit von Parkinson-Betroffenen entscheidend verbessern.“

Das Projekt wird als interdisziplinäres Gemeinschaftsvorhaben an der IMC Krems University of Applied Sciences durchgeführt. Beteiligt sind die Studiengänge Physiotherapie, Informatik sowie Engineering Responsible AI Systems. Zum Projektteam gehören Agnes Wilhelm, Tanja Miksch und Anna Dopona (Physiotherapie), Sarita Paudel, Himanshu Buckchash und Charles Anthony (Informatik) sowie Ruben Ruiz Torrubiano (Engineering Responsible AI Systems).

Nachhaltig und digital

PreFOG bringt Know-how aus der motorischen Rehabilitation, der Datenwissenschaft und dem Maschinellen Lernen zusammen. Neben der öffentlichen wissenschaftlichen Kommunikation eröffnet das Projekt neue Perspektiven für den Technologietransfer.

Zur Pressemitteilung: https://www.imc.ac.at/ueber-uns/medien-presse/news/detail/forschung-zur-sturzpraevention-bei-parkinson-patientinnen/

Foto: Das interprofessionelle Projektteam des Forschungsprojekts PreFOG am IMC Krems: Gemeinsam arbeiten Expert*innen aus Physiotherapie, Informatik und Engineering Responsible AI Systems an innovativen Lösungen zur Sturzprävention bei Parkinson-Patient*innen.

Die Bielefelder Forschungswohnung „KogniHome“ wurde mit zusätzlichen Sensoren, leistungsfähigerer Software, einer innovativen Eingangstür und einer trainierten KI weiterentwickelt. Zwei Wissenschaftler der HSBI nutzen diese Technologien, um pflegebedürftigen Menschen ein längeres und sicheres Leben in ihrem Zuhause zu ermöglichen.

Die Bielefelder Forschungswohnung „KogniHome“ wurde mit zusätzlichen Sensoren, leistungsfähigerer Software, einer innovativen Eingangstür und einer trainierten KI weiterentwickelt. Zwei Wissenschaftler der HSBI nutzen diese Technologien, um pflegebedürftigen Menschen ein längeres und sicheres Leben in ihrem Zuhause zu ermöglichen. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel, Vorsitzender des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung, Sozialministerin Stefanie Drese und Prodekan Prof. Dr. Schmidt von der Hochschule Neubrandenburg haben heute den offiziellen Start der Bewerbungsphase für den Landespräventionspreis 2025 bekannt gegeben.

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel, Vorsitzender des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung, Sozialministerin Stefanie Drese und Prodekan Prof. Dr. Schmidt von der Hochschule Neubrandenburg haben heute den offiziellen Start der Bewerbungsphase für den Landespräventionspreis 2025 bekannt gegeben. Der AltenpflegePreis 2025 würdigt innovative Konzepte, die eine hohe Pflegequalität auch in Zeiten von Fachkräftemangel und neuen Arbeitsorganisationen sicherstellen. Ziel des Preises ist es, herausragende Ansätze in der Altenpflege auf einer bundesweiten Plattform zu präsentieren und so den Austausch sowie die Weiterentwicklung in der Branche zu fördern. Der renommierte Preis ehrt Konzepte, die das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner konsequent in den Mittelpunkt stellen.

Der AltenpflegePreis 2025 würdigt innovative Konzepte, die eine hohe Pflegequalität auch in Zeiten von Fachkräftemangel und neuen Arbeitsorganisationen sicherstellen. Ziel des Preises ist es, herausragende Ansätze in der Altenpflege auf einer bundesweiten Plattform zu präsentieren und so den Austausch sowie die Weiterentwicklung in der Branche zu fördern. Der renommierte Preis ehrt Konzepte, die das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner konsequent in den Mittelpunkt stellen.

In vielen EU-Mitgliedstaaten befindet sich die Pflegebranche in einer tiefgreifenden Krise, die durch belastende Arbeitsbedingungen und einen wachsenden Fachkräftemangel gekennzeichnet ist – Probleme, die sich gegenseitig verstärken. Ein aktuelles Policy Paper des Forschungsprojekts Care4Care widmet sich dieser Thematik und analysiert politische Handlungsoptionen, um der Entwicklung sowohl auf nationaler Ebene als auch auf Ebene der Europäischen Union entgegenzuwirken.

In vielen EU-Mitgliedstaaten befindet sich die Pflegebranche in einer tiefgreifenden Krise, die durch belastende Arbeitsbedingungen und einen wachsenden Fachkräftemangel gekennzeichnet ist – Probleme, die sich gegenseitig verstärken. Ein aktuelles Policy Paper des Forschungsprojekts Care4Care widmet sich dieser Thematik und analysiert politische Handlungsoptionen, um der Entwicklung sowohl auf nationaler Ebene als auch auf Ebene der Europäischen Union entgegenzuwirken. Der Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) und die FH Campus Wien verfolgen mit #Nurses4Vienna ein zukunftsorientiertes Modell zur Anwerbung und Integration internationaler Pflegefachkräfte. Ziel ist es, in den kommenden fünf Jahren bis zu 600 qualifizierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen aus Drittstaaten nach Wien zu bringen, um die Gesundheitsversorgung nachhaltig zu stärken. Die Initiative stützt sich auf Partnerschaften mit internationalen Hochschulen sowie auf eine umfassende sprachliche, fachliche und soziale Vorbereitung der Teilnehmenden. Auch nach Abschluss der neunmonatigen Ausbildung werden die Pflegekräfte eng begleitet, erhalten weiterführenden Deutschunterricht und werden schrittweise in den Kliniken des Wiener Gesundheitsverbunds eingesetzt. Im Studienjahr 2024/25 stehen darüber hinaus rund 2.400 Studienplätze im Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege an der FH Campus Wien zur Verfügung, die in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnerinstitutionen angeboten werden.

Der Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) und die FH Campus Wien verfolgen mit #Nurses4Vienna ein zukunftsorientiertes Modell zur Anwerbung und Integration internationaler Pflegefachkräfte. Ziel ist es, in den kommenden fünf Jahren bis zu 600 qualifizierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen aus Drittstaaten nach Wien zu bringen, um die Gesundheitsversorgung nachhaltig zu stärken. Die Initiative stützt sich auf Partnerschaften mit internationalen Hochschulen sowie auf eine umfassende sprachliche, fachliche und soziale Vorbereitung der Teilnehmenden. Auch nach Abschluss der neunmonatigen Ausbildung werden die Pflegekräfte eng begleitet, erhalten weiterführenden Deutschunterricht und werden schrittweise in den Kliniken des Wiener Gesundheitsverbunds eingesetzt. Im Studienjahr 2024/25 stehen darüber hinaus rund 2.400 Studienplätze im Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege an der FH Campus Wien zur Verfügung, die in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnerinstitutionen angeboten werden. Mit dem neuen Forschungsprojekt PreFOG betritt das IMC Krems wissenschaftliches Neuland: Unter der Leitung von Assoz.-Prof. (FH) Agnes Wilhelm, MSc, Professorin am Institut für Therapie- und Hebammenwissenschaften, arbeitet ein interprofessionelles Team daran, das sogenannte Freezing of Gait (FoG) – eine plötzliche Bewegungsblockade beim Gehen – bei Menschen mit Idiopathischem Parkinsonsyndrom (IPS) vorhersagbar zu machen. Ziel ist es, mithilfe modernster Machine-Learning-Algorithmen und innovativer Smart-Einlegesohlen das Sturzrisiko deutlich zu reduzieren. Gefördert wird das Projekt vom Land Niederösterreich im Rahmen der WST3-Ausschreibung des NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds und durch Mittel der Europäischen Union (EFRE) kofinanziert.

Mit dem neuen Forschungsprojekt PreFOG betritt das IMC Krems wissenschaftliches Neuland: Unter der Leitung von Assoz.-Prof. (FH) Agnes Wilhelm, MSc, Professorin am Institut für Therapie- und Hebammenwissenschaften, arbeitet ein interprofessionelles Team daran, das sogenannte Freezing of Gait (FoG) – eine plötzliche Bewegungsblockade beim Gehen – bei Menschen mit Idiopathischem Parkinsonsyndrom (IPS) vorhersagbar zu machen. Ziel ist es, mithilfe modernster Machine-Learning-Algorithmen und innovativer Smart-Einlegesohlen das Sturzrisiko deutlich zu reduzieren. Gefördert wird das Projekt vom Land Niederösterreich im Rahmen der WST3-Ausschreibung des NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds und durch Mittel der Europäischen Union (EFRE) kofinanziert.